LE REGARD, attribut par excellence du spectateur (l’étymologie latine du mot « spectateur » − spectare− renvoyant à celui « qui regarde avec attention ») est une instance en soi dans l’univers dramatique beckettien. Convoité ou redouté, le regard de l’autre est essentiel pour nombre de personnages beckettiens.

Il y a plusieurs types de figures spectatrices dans le théâtre de Beckett. Il y a d’abord celles qui, bien qu’appartenant à la fiction dramatique, au discours iconique de la pièce, semblent parfaitement étrangères à l’action ou à la situation dramatique et adoptent la posture passive d’un spectateur. Pourtant, à certains moments, ces personnages sortent de leur immobilité, quittent leur passivité et font un geste, dont la motivation, le plus souvent, nous échappe. Un geste, comme celui de l’Auditeur dans PAS MOI, « qui consiste en une sorte de haussement des bras dans un mouvement fait de blâme et de pitié impuissante », qui « faiblit à chaque répétition jusqu’à n’être plus, à la troisième, qu’à peine perceptible »1. Ou comme celui de l’Entendeur dans IMPROMPTU D’OHIO, qui frappe sur la table de sa main gauche afin d’indiquer au Lecteur qu’il devra reprendre la dernière phrase du passage qu’il vient de lire.

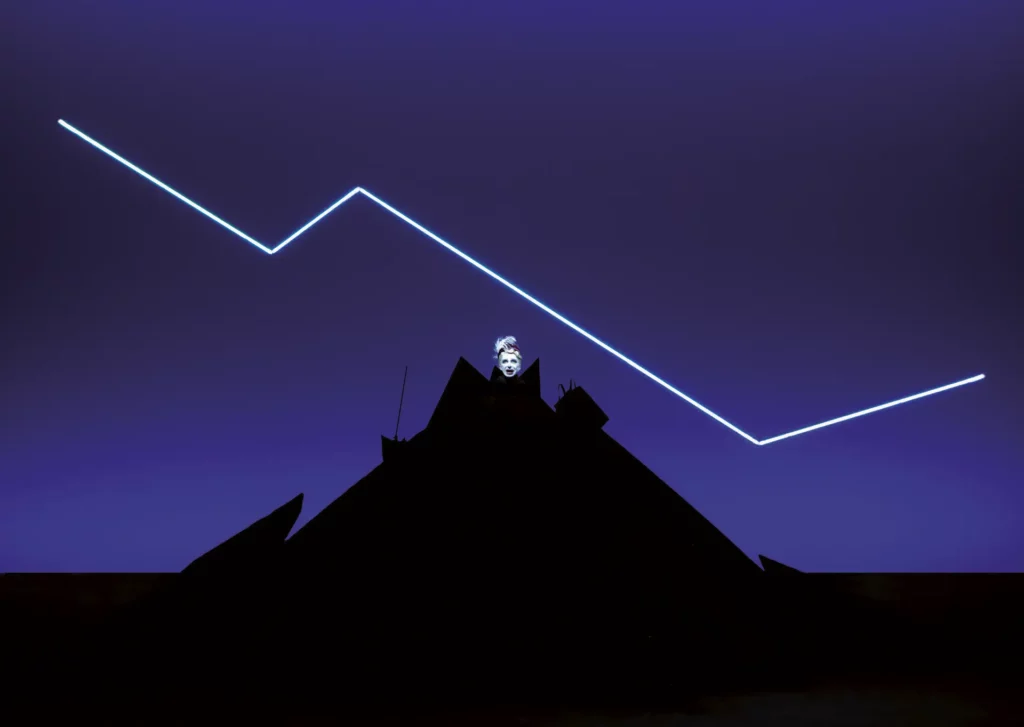

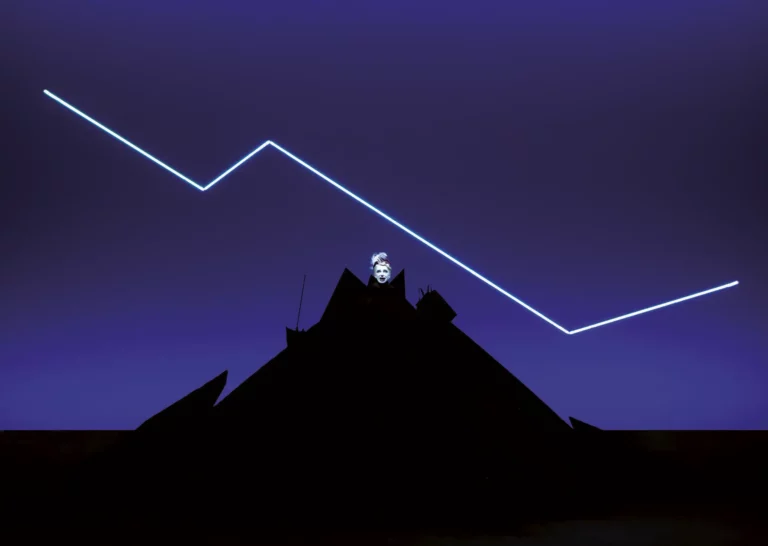

Même si l’auteur privilégie l’ouïe, en nommant ces spectateurs internes Auditeur et Entendeur, leur regard – caché (dans PAS MOI) ou fixe et sans expression (dans IMPROMPTU D’OHIO) – est là, tandis que ces appellations témoignent du statut passif de ces personnages. Dans PAS MOI, à part la silhouette de l’Auditeur, le seul objet éclairé, donc visible, placé à environ trois mètres au- dessus du niveau de la scène, est une Bouche dont la Voix parlante nous livre frénétiquement, à la troisième personne du singulier, l’histoire d’une femme qui a vécu enfermée dans son mutisme une existence terne et solitaire, jusqu’à un mystérieux événement traumatisant, suivi d’une sorte d’épiphanie, qui déclenche en ellele besoin irrésistible de parler : c’est un flot verbal irrépressible, qu’elle ne maîtrise pas et dont elle est comme possédée. De temps à autre, son discours semble coupé par un interlocuteur invisible et inaudible, qui exigerait impérativement des rectifications, ou peut-être par le cours imprévisible de ses propres pensées, et alors la Bouche revient sur ses paroles : sa voix est tâtonnante, elle cherche désespérément une clarté, une précision, une logique qui lui échappent.

La séparation de la Bouche de son corps trouve son pendant dans le refus véhément de la Voix de s’identifier avec l’histoire racontée et d’assumer la première personne. Les quatre gestes, toujours plus faibles, faits par le mystérieux Auditeur, arrivent à la suite du démenti angoissé poussés chaque fois par la Bouche : «…quoi ?… qui ? …non!… elle ! », comme si quelqu’un qu’elle aurait été la seule à entendre avait essayé de la faire revenir au « je ». Mais, comme le remarque à juste titre Alan Schneider, le metteur en scène américain qui avait été le premier à monter Beckett aux États Unis, « la Bouche n’est pas du tout consciente ni d’où elle se trouve ni de la Silhouette qui l’observe ; la Silhouette est consciente de la Bouche, la regarde, mais n’agit pas sur elle »2. À son insu, Schneider définit ainsi, on ne peut plus clairement, une des hypostases du spectateur interne chez Beckett : une présence passive, un regard posé sur le protagoniste mais n’agissant nullement sur lui.

Pour le personnage beckettien c’est peut-être là le moyen de devenir spectateur de soi-même, par la mise à distance d’un moi dévasté, d’un moi dont l’existence était souffrance et angoisse. C’est ce qui arrive dans L’IMPROMPTU D’OHIO, où nous avons affaire à la double aliénation du moi : non seulement « la triste histoire » de la perte de l’être aimé est racontée à la troisième personne, mais elle est lue dans un livre. Les deux personnages, l’Entendeur et le Lecteur, « long manteau noir. Longs cheveux blancs », sont « aussi ressemblants que possible »3 et se tiennent assis à table dans des postures symétriques, sans se regarder. Pourtant, au centre de la table, il n’y a qu’un seul « grand feutre noir aux larges bords ». On comprend que le protagoniste est l’Entendeur, celui qui écoute sa propre histoire et n’intervient de temps à autre que par un geste court, en frappant sur la table, afin de déterminer le Lecteur de reprendre l’avant dernière phrase. La stratégie de mise en abyme est ici on ne peut plus évidente car, si on n’apprend rien de concret concernant « la triste histoire », les phrases lues par le Lecteur racontent précisément comment lui, le double gémellaire de l’Entendeur, son moi objectivé, en quelque sorte, est apparu une nuit, comme un mystérieux messager de l’au-delà, dépêché par l’être disparu et venu le consoler.