FIDÈLE À SA DEVISE « un festival interroge le présent », le Festival de Liège a proposé cet hiver un éventail de spectacles en prise sur notre société, un théâtre au croisement du « politique et du poétique », tel que le motif s’en est fixé au fil des éditions.

Manière détournée de désigner un théâtre qui prend sa source dans l’état actuel de notre monde, pour le décrire, le critiquer, le questionner, la formule vise aussi à éviter la désignation de « théâtre politique », trop frontale sans doute. Le discours critique comme les prises de parole des artistes multiplient en effet les périphrases pour désigner ce qui se déploie sur les plateaux du festival (mais c’est aussi le cas ailleurs) en refoulant soigneusement la notion de « théâtre politique ». La notion renverrait-elle trop exclusivement aux formes de théâtre d’intervention, voire de théâtre militant, assimilées à une sujétion à des mots d’ordre politique, sujétion perçue comme hautement suspecte en régime d’autonomie artistique ? L’histoire du théâtre au XXe siècle est en effet celle de l’émancipation de cet art par rapport aux divers pouvoirs, religieux, politique et économique, qui l’ont, par le passé, régulé ou censuré. La quête de l’autonomie impliqua dès lors de valider la recherche esthétique comme seule norme. De là apparemment la méfiance quant au concept de « théâtre politique » susceptible de sacrifier l’art au nom de la politique. Une méfiance dont les racines sont historiques et ciblent également les dimensions didactiques et utopiques présentes dans l’œuvre de Brecht, par exemple.

Faut-il cependant tant de précautions et de scrupules pour désigner un théâtre qui vise un au-delà de lui- même, qui cherche à montrer la société dans son fonctionnement, ses contradictions, son mouvement résistible comme aurait dit Brecht, bien davantage que comme un état de fait, un fatum ? Antoine Vitez, dont on ne peut considérer qu’il faisait du théâtre militant, n’écrivait-il pas : «…le théâtre est un champ de forces, très petit, mais où se joue toujours toute l’histoire de la société, et qui, malgré son exiguïté, sert de modèle à la vie des gens, spectateurs ou pas. Laboratoire des conduites humaines, conservatoire des gestes et des voix, lieu d’expérience pour de nouveaux gestes, de nouvelles façons de dire – comme le rêvait Meyerhold – pour que change l’homme ordinaire, qui sait ? » ? Le théâtre politique semble encore générer le malentendu, au moment même où le théâtre documentaire, par exemple, trouve droit de cité et est exploré par un nombre croissant d’artistes. Par ailleurs, on entend de plus en plus régulièrement sur les scènes les plus légitimées des discours en forme de slogans politiques assez directement empruntés aux mouvements et partis redevenus à la mode. Serait-ce alors peut-être que le flou dans la façon de désigner ce qui se donne à voir masquerait un geste artistique également très répandu et consistant à faire du théâtre avec la politique, du poétique avec le politique ? Une posture, qui, si elle peut donner lieu à des spectacles d’une qualité esthétique certaine et susceptibles de capter le public, ne relève toutefois pas d’un théâtre politique, c’est-à-dire d’une poétique et d’une politique tout uniment créées.

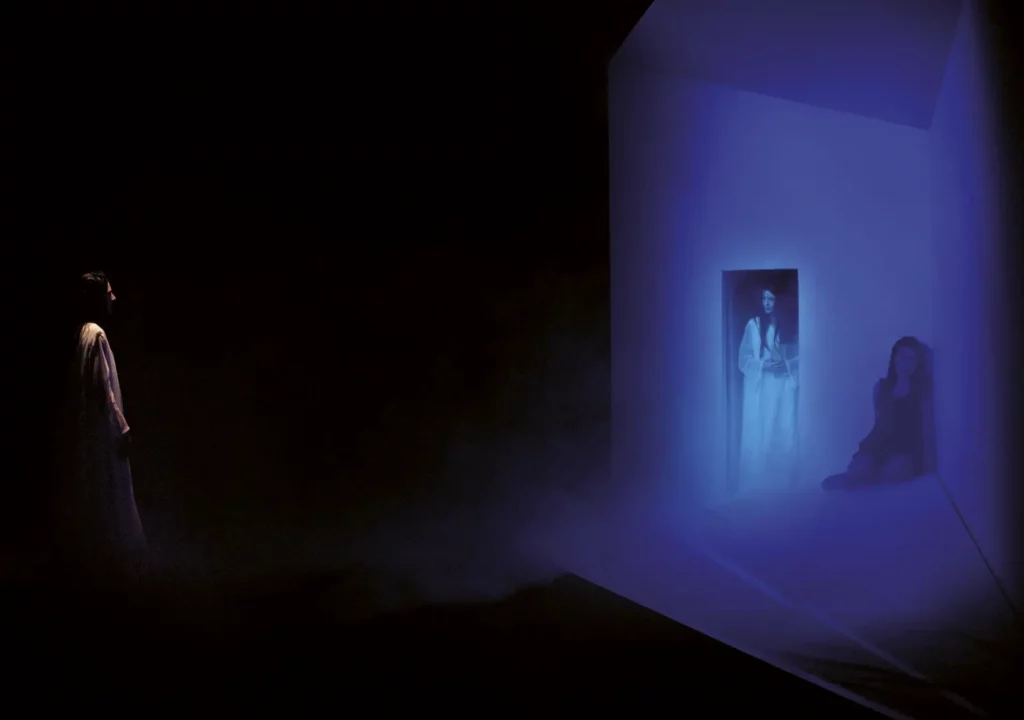

Et c’est en ce sens que s’oriente un spectacle comme LES ENFANTS DE JÉHOVAH de Fabrice Murgia, insistons‑y : il ne s’agit pas d’envisager comment un travail artistique s’inscrirait dans une catégorie nommée « théâtre politique » mais de considérer ce que l’œuvre fait ou, plus modestement vu la place sociale du théâtre aujourd’hui, serait susceptible de faire au théâtre, au spectateur, au monde…