LORSQU’ILS ÉVOQUENT l’histoire d’Avignon, les directeurs actuels du Festival, Vincent Baudriller et Hortense Archambault, citent le plus volontiers deux dates références, deux années clés dans la représentation du passé qu’ils ont construit – et dont ils se sont servi – pour fonder leur propre action à la tête de la manifestation. 1947 et 1967. Il s’agit d’une réminiscence actuelle et entêtante : l’expérience de Jean Vilar est relue et réactivée au présent autour de ces deux années précises.

En 1947, Jean Vilar conçoit le premier festival comme la rencontre d’un lieu d’histoire, Avignon et son Palais des papes, et de la création théâtrale : il joue RICHARD II de Shakespeare, et deux auteurs de son temps, Paul Claudel et Maurice Clavel. C’est une audace qui lui permet de fuir Paris et son théâtre bourgeois engoncé dans de petites salles, pour faire respirer une scène nouvelle en plein air, dans un été décentralisé. Trois éléments sont importants dans ce choix et sa relecture, aussi bien chez Vilar que chez Archambault-Baudriller. La conception du Festival comme lieu de création tout d’abord. En refusant de reprendre une pièce qu’il avait déjà jouée avec succès (par exemple MEURTRE DANS LA CATHÉDRALE, comme le lui avaient suggéré les Zervos, les premiers commanditaires de la « Semaine d’art » en Avignon) et en montant RICHARD II, pièce inédite en France, dans la Cour d’honneur, ainsi que Paul Claudel et Maurice Clavel, auteurs de théâtre contemporains, Vilar fait le pari de la création, part de risque qui restera une priorité du Festival, quel qu’en soit son directeur d’ailleurs.

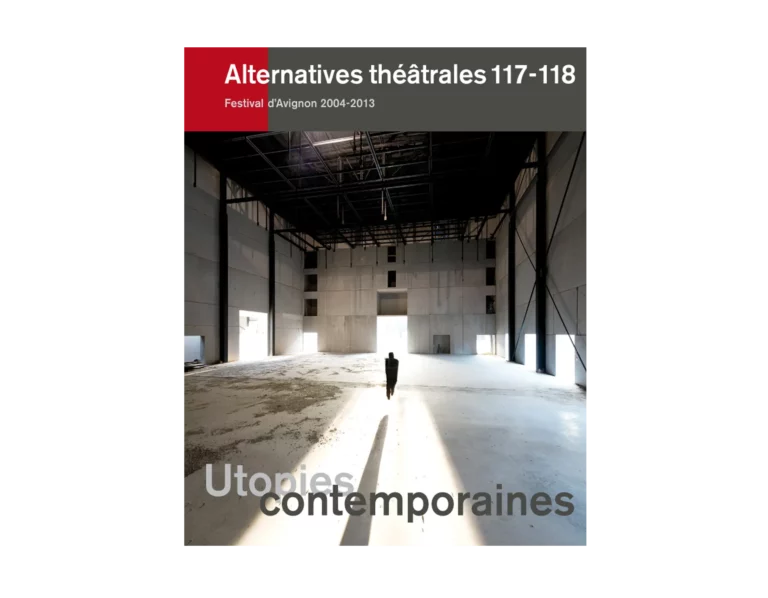

Deuxième idée majeure : jouer dans un lieu a priori non théâtral, hors des dimensions, des salles, des habitudes, des rituels traditionnels du théâtre, dit « bourgeois ». Il est évident que cette part d’aventure non maîtrisée demeure l’état d’esprit d’Avignon. Des lieux hors du commun pour des spectacles sortant des règles habituelles du théâtre : quand Romeo Castellucci s’empare de la Cour d’honneur, avec INFERNO, en 2008, occupant les travées des spectateurs, faisant escalader l’immense mur, précipitant des écrans de télévisions du haut du Palais, il travaille au cœur de l’héritage vilarien de mise en danger de la scène classique

du théâtre traditionnel.

Enfin, dès 1947, Jean Vilar fonde une troisième valeur avignonnaise : une cérémonie particulière, le théâtre incarné sur le plateau nu, les acteurs en mouvement, les couleurs qui éclatent, les textes qui emportent, la musique qui sonne, tout un spectaculaire qui n’empêche ni la rigueur ni l’exigence, alliance qu’incarnera vite Gérard Philipe, l’acteur français le plus populaire du moment, qui participe à l’aventure à partir de 1951, dans le sillage de la troupe du TNP, fondant l’alliance du Festival et de son public sur quelques créations fameuses, LE CID ou LE PRINCE DE HOMBOURG. S’invente ainsi une forme de communion entre un nouveau public et un nouveau théâtre, ce que ne renient en rien ni le public actuel du Festival, qu’on peut toujours comparer à des pèlerins d’Avignon, à des fidèles du théâtre tel qu’il s’y joue, ni la scène présente du théâtre, telle que la conçoivent du moins certains des artistes associés des dernières années. Pensons à l’épique raisonné d’un Wajdi Mouawad dans LITTORAL, INCENDIES, FORÊTS, sa trilogie de la Cour d’honneur en 2009, à la farce funèbre de Christoph Marthaler dans PAPERLAPPAP en 2010…

Quand il quitte la direction du TNP, en 1963, Vilar garde la tête du Festival, et décide de le bouleverser pour être en osmose avec les mutations de la société. Il double sa durée, invite des metteurs en scène plus nombreux hors de la troupe historique du TNP, introduit la danse (Maurice Béjart), le cinéma (Jean-Luc Godard), et cherche de nouveaux lieux pour sortir de la seule Cour d’honneur, métamorphosant Avignon en espace théâtral, en forum à ciel ouvert. C’est là, en 1967, que le théâtre rencontre la ville entière, mais aussi la politique, devenant un laboratoire social d’une portée nouvelle.