CIEL ET TERRE sont tenus cruellement séparés par les nuages bas des ténèbres qui recouvrent le sol, interceptant la lumière du soleil.

Si nous regardons sans rien faire, ciel et terre ne se rejoindront jamais.

Pour que le ciel et la terre se rejoignent, il y faut un acte pur, décisif.

Afin d’accomplir une action aussi résolue, il faut hasarder sa vie sans du tout songer pour soi-même à gagner ou à perdre.

Il faut se transformer en dragon, déchaîner l’ouragan et déchirant les nuées sombres amoncelées s’élever dans le ciel bleu azur1 !

Demander à un acteur qui l’a vécue ce que lui a fait l’épreuve du grand format. Le lui demander paisiblement, en une conversation raisonnablement longue. Revenir de ce moment riche de cette expérience transmise et essayer de trouver les mots pour l’ordonner. Céline Chéenne, Thierry Bosc et Philippe Girard ont accepté cette conversation ; qu’ils en soient ici infiniment remerciés.

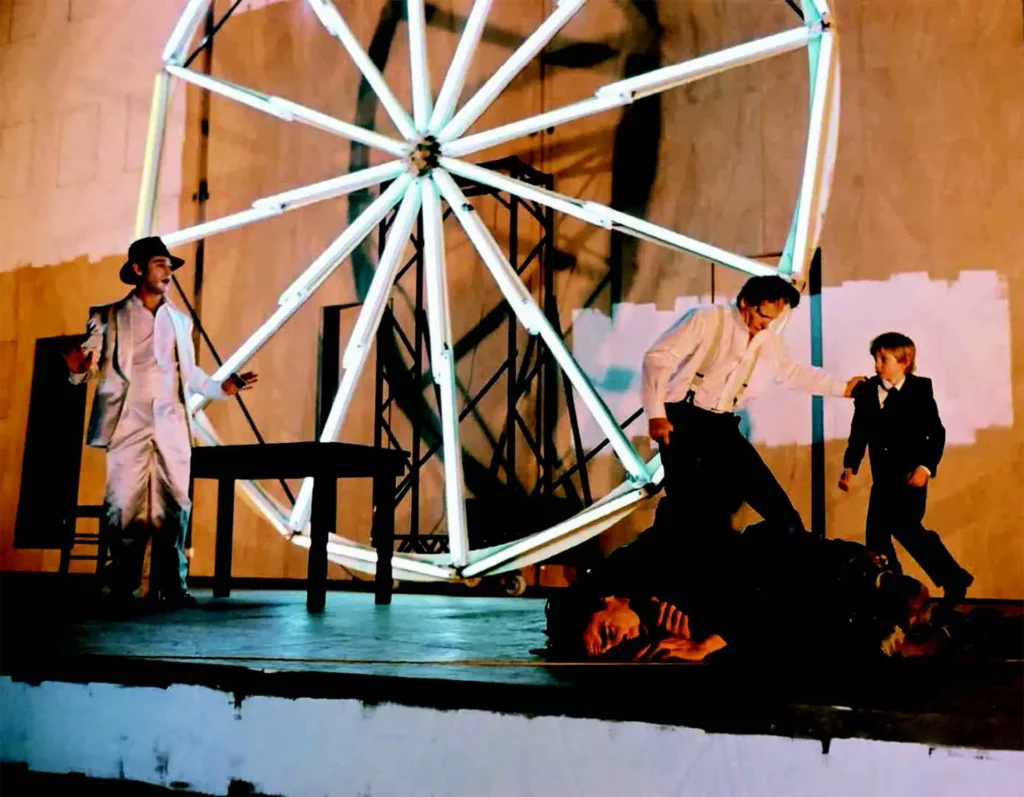

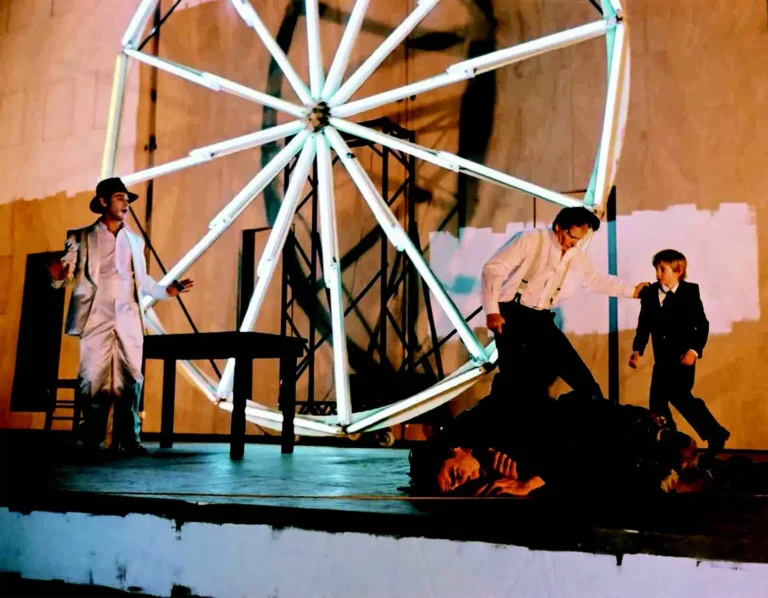

Dans l’expérience du grand format au théâtre, ce sont les catégories de l’espace et du temps qui s’imposent. Pour l’acteur, ces catégories s’incarnent sous l’espèce du spectacle dans sa matérialité. Que vit un acteur confronté au temps dilaté d’un spectacle de quatre heures, de neuf heures, de douze heures ou de vingt-quatre heures ? Que vit l’acteur confronté à la démesure du lieu théâtral ? Que vit celui qui, par exemple, entre dans la Cour d’honneur du Palais des papes d’Avignon et qui sait qu’il arpentera bientôt ce plateau devant un public assemblé, qu’il devra s’accoutumer à son ouverture, se confronter à la hauteur du mur gigantesque contre lequel, un jour de 1947, Jean Vilar a eu l’idée de faire sonner des mots de poètes, ceux de Claudel notamment ?2 Cet acteur éprouve sans doute la peur que l’on appelle le trac, toujours présente, que le format soit grand ou petit, que le spectacle se joue ici ou là. Mais le froid, la pluie ? Et la faim, le sommeil ? Et les spectateurs embarqués eux aussi avec sacs de couchage et bouteilles Thermos ? Cette aventure-là, celle de l’intégrale du SOULIER DE SATIN en 1987 dans la mise en scène de Vitez, les expériences d’Olivier Py depuis son premier spectacle de vingt-quatre heures, LA SERVANTE, jusqu’aux VAINQUEURS (neuf heures) en passant par L’APOCALYPSE JOYEUSE (sept heures), ou encore PERTURBATION, le spectacle de Krystian Lupa qui durait cinq heures lors de sa création au Théâtre de Vidy-Lausanne en septembre 2013, comment l’acteur les vit-il ? Quels liens crée-t-il avec les spectateurs ? Pourquoi est-ce forcément très différent de ce qui se passe dans un spectacle qui n’est pas de grand format ?

Dans ce voyage au long cours, nous faisons le pari que l’acteur ne se perd pas, ne se dissout pas, ne s’étiole pas, mais que le grand format opère sur lui comme un révélateur.

L’expérience du grand : la Cour d’honneur

Depuis 1947 et les premiers gradins de Vilar, les différentes configurations de la Cour d’honneur du Palais des papes ont été plus ou moins faciles pour l’acteur. La disposition de la Cour a longtemps été celle d’un orchestre en pente, avec une élévation en « tours » à une distance plus grande de la scène qu’aujourd’hui. La nouvelle configuration, depuis 2006, place le public très près du plateau et en à‑pic. Sensation pour l’acteur d’être plaqué contre le mur. L’essentiel pour lui est alors moins de passer la rampe que de ne pas se laisser écraser par les tours et de trouver dans le mur derrière lui un appui pour résister. L’acteur n’est plus seulement un passeur de texte, un texte qui doit s’entendre malgré le vent, passer au-dessus des vols des martinets et parvenir aux oreilles du spectateur ; c’est un colosse qui lutte avec cette présence massive du public. Et le problème de la voix qu’il faut pouvoir entendre du dernier gradin se trouve relégué au second plan : la plupart du temps, les acteurs sont désormais sonorisés, et les fauteuils des spectateurs équipés eux aussi. Il en résulte un sentiment neuf pour ceux qui ont connu la Cour dans différentes configurations, un sentiment de gêne, de difficulté, un corps-à-corps nouveau et épuisant, mais où la voix, phénomène paradoxal pour l’acteur, est d’une certaine manière et toute proportion gardée, aujourd’hui épargnée. Le corps est à la manœuvre et la voix indemne : nouvelle présence de l’acteur qui pour la première fois de son histoire sans doute, peut, dans ce cas précis, vivre une forme de dissociation de son corps et de sa voix, toujours si intimement liés.