LE GRAND FORMAT n’existe pas. Il n’est de grand que dans un rapport de proportion, dans un ordre de comparaison face à une habitude ou une attente moyenne. Une convention se voit bousculée, et un standard étiré, élargi, amplifié. Un cadre saute, une norme s’abolit par et dans un objet qui tient à la fois de l’énormité et de l’anormalité, peut-être de l’anomalie ou même de l’anomie. Hors normes, le grand se met hors la loi. Il porte atteinte au juste milieu du « jamais trop, toujours assez », affole la sagesse et dérègle la « pensée de midi » (Paul Valéry). Conçu comme rythme, il prend le pouls de l’art et oppose l’expansion à la contraction sur le modèle de la diastole et de la systole, aux antipodes du repli frileux sur les formes brèves qui elles-mêmes entendent dénoncer son arrogance. Mais il suit aussi une logique de la surenchère et, avec la virulence d’un défi assumant tant son ambition que l’inclination de l’homme à « fixer des vertiges », repousse et dépasse les limites dans une croissance exponentielle. Plus grand, très grand, encore plus grand, toujours plus grand jusqu’à devenir trop grand : le superlatif naît du comparatif et engendre l’hyperbolique.

Toujours un format est le petit d’un autre : « Small », « Medium », « Large », « Extra Large ». C’est précisément en reprenant la nomenclature des tailles de vêtements que le chorégraphe Trajal Harell décline aujourd’hui en différents formats – dans des durées et des espaces différents, avec un nombre d’interprètes différent, une gestuelle et un propos différents – sa pièce TWENTY LOOKS OR PARIS IS BURNING AT THE JUDSON CHURCH : XS, S, M2M (MADE TO MEASURE), (M)IMOSA, L (ANTIGONE SR.), XL (LICENSE TO PARTY). Cette déclinaison sérielle propose du grand et en fabrique : du plus grand, du très grand par comparaison entre ses éléments constitutifs, mais aussi du grand en fragments, du grand par espacement et récurrence, compromettant la saisie de la totalité sous un regard englobant.

Ailleurs, pourtant, le grand se donne comme un bloc monolithique : telle tétralogie grecque, shakespearienne ou wagnérienne, tel lieu, telle durée. Reste toutefois la question lancinante de l’étalonnage. Qu’est la Cour d’honneur du Palais des papes face à la scène flottante du Festival de Bregenz où, année après année, le scénographes viennent rivaliser d’audaces monumentales ? Qu’est cette scène face aux paysages arpentés par Ilotopie ou aux toits de Soho, sur lesquels les douze danseurs de Trisha Brown, dans un périmètre d’un demi-kilomètre carré, se transmettaient des mouvements – douze points rouges dans le ciel new-yorkais (ROOF PIECE, 1971)? Et que sont ces paysages, que sont ces toits face au tour du monde qu’a effectué Francis Alÿs pour relier Tijuana à San Diego sans franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis (THE LOOP, TIJUANA-SAN DIEGO, 1997)? Jusqu’où faire plus grand ? Ou, dans un registre voisin, jusqu’où faire plus long ? Que sont en effet les quatre ou cinq heures du dernier spectacle de Krystian Lupa, PERTURBATION d’après Thomas Bernhard, face aux 12 heures du SOULIER DE SATIN de Claudel (l’Annoncier : « c’est ce qui est le plus long qui est le plus intéressant ») ? Que sont ces 12 heures face aux 15 ou 20 du CANARD SAUVAGE de Vegard Vinge et Ida Müller, aux 24 de LA SERVANTE d’Olivier Py se concluant sur ces mots : « ça ne finira jamais » (1995) ? Et toutes ces heures, que sont-elles face aux sept jours et sept nuits sans interruption de KA MOUNTAIN AND GUARDENIA TERRACE de Robert Wilson (1972), aux 14 jours que Christian Messier a passés enfermé derrière une cimaise dans un musée de Québec (VIVRE DANS LE MUR, 2004), aux 90 jours de THE LOVERS : THE GREAT WALL WALK, pendant lesquels Marina Abramovic et Ulay, partis chacun d’une extrémité de la Grande Muraille, ont marché l’un vers l’autre jusqu’à ce que leur rencontre scelle non pas leurs retrouvailles, mais leur séparation définitive ? Et que représentent à leur tour ces trois mois face à l’année complète que Tehching-Hsieh a consacrée, à cinq reprises, à une performance : CAGE PIECE (1978 – 79), expérience de l’isolement et de la privation absolus dans une cellule sans lecture ni stylo ou interlocuteur, seul un assistant étant autorisé à lui apporter du linge et de la nourriture et à retirer ses déchets ; TIME PIECE (1980 – 81), illustration du processus temporel par les autoportraits réalisés devant un appareil photo toutes les heures, soit 8 760 fois ; OUTDOOR PIECE (1981 – 82), existence nomade et anonyme dans les rues de New York, où il s’agissait de survivre sans jamais se protéger sous quelque abri ou dans quelque bâtiment que ce fût ; ROPE PIECE (1983 – 84), proximité sans contact ni intimité avec Linda Montano, à laquelle il était attaché par une corde de trois mètres ; enfin, NO ART PIECE (1985 – 86), refus catégorique de toute lecture, de toute expérience, de toute production artistiques afin d’éprouver la vie quotidienne comme expression artistique à part entière ?

En soustrayant le temps à la durée, le grand semble en excès sur la mesure habituelle : on le dit grand parce qu’il est « trop grand pour la mesure »1. Mais de quelle mesure parle-t-on alors ? De la modération sans doute, de la retenue, du formatage que le grand format, justement, fait éclater. Car cette grandeur appartient toujours à l’ordre des mesures, elle demeure bornée et quantifiable : ici par l’horloge, là par le mètre. Elle a beau rivaliser avec la mesure, elle ne fait qu’ouvrir une valeur nouvelle en restant fondamentalement prisonnière de sa clôture. L’excès même qui la travaille possède des limites dans l’illimitation qui le sous-tend. Comme la marche sur la Grande Muraille se compte en kilomètres parcourus (2 500), l’année que dure chacune des performances de Tehching Hsieh n’abolit pas le minutage, tout au contraire : le refus qui s’y manifeste de la norme se soumet bel et bien à une mesure : à une autre mesure, à la mesure d’une altérité radicale pour l’art vivant, mais à une mesure tout de même : celle d’une révolution complète de la terre autour du soleil. Et à l’intérieur de cette unité de temps, le performeur lui-même se soumet au cycle des heures (en se prenant en photo), des jours (en pratiquant une encoche dans le mur de sa cellule) et des saisons (en vivant à l’extérieur sous tous les climats). L’infini ne se dessine qu’en asymptote, tel un horizon hors d’atteinte, une utopie dont l’art ne peut que présenter une idée, une intuition ou une image, en dehors de tout système mimétique. En d’autres termes, le très grand n’est au mieux que l’expression finie de l’infini – ou sa métaphore, comme dans la COLONNE SANS FIN de Brancusi. L’«absolument grand » par lequel Kant définissait le sublime, cette démesure qui échappe à toute mesure parce qu’elle est à elle-même sa propre mesure inouïe, ne prend son sens que si le jugement de goût repose sur des critères qualitatifs, non quantitatifs : ainsi de l’appréhension de Saint-Pierre de Rome ou des pyramides d’Égypte, ainsi du regard porté sur le zip de Barnett Newman suivant Jean-François Lyotard2. Pour le reste, la grandeur que l’on a tôt fait de qualifier de démesurée au regard des formats coutumiers demeure paradoxalement commensurable. C’est même précisément de cette mesure qu’elle tire sa relativité.

Souvent, le grand fait sortir du théâtre, au sens propre comme au sens figuré : il travaille à la crise de la représentation et, de franchissement en débordement, bascule du côté de la performance. En attestent, dans des registres très disparates, les rituels des actionnistes viennois, Hermann Nitsch en tête avec son Théâtre des orgies et des mystères, les actions de la très « présente » Marina Abramovic3, les spectacles au long cours (durational performances) de Forced Entertainment, l’occupation et la transformation de lieux naturels ou urbains. À côté des métaphores picturales (la fresque), mythopoétiques (la cosmogonie), littéraires (l’épopée, la saga), abondent les métaphores sportives : course de fond, marathon contre sprint, épreuve d’endurance, prouesse, exploit, record. Quand l’art se fond dans la vie, consentir au grand engage une partie de l’existence – une existence élargie par l’espace magnifié et le pouvoir d’attraction qu’il exerce, ou bien une existence écornée par le temps dilaté où l’on s’abandonne. Et ce n’est pas le moindre des paradoxes que de voir la rareté du très grand se banaliser en étant nivelée avec le cours de la vie, et non prélevée sur lui. Au-delà de certaine limite s’abolit l’exception. En d’autres termes, plus grand est le grand (lorsqu’il se compte en mois et non en heures, en kilomètres et non en mètres), moins l’homme peut en prendre la mesure, plus il en est, dans son intimité profonde, la mesure.

En dehors des pièces-fleuves ou des hardiesses scéniques, le théâtre fait pourtant figure de lit de Procuste parmi les arts. Le temps des pyramides et des cathédrales est passé ; mais, longtemps après la destruction de la tour de Babel, et sans que la tour de Tatline ait vu le jour, lui a succédé le temps des aéroports et des gratte-ciel, dans une compétition effrénée entre l’Asie, le Moyen-Orient et l’Amérique, pour le bonheur de funambules avides de tutoyer les nuages4 ainsi que d’amateurs de sensations fortes. Et l’appel des vastes espaces naturels se double aujourd’hui d’un retour à la ville : l’art urbain, le street art relaient le land art. Après l’imaginaire du désert, ce lieu sidéral qui engloutit les frontières et exténue le sens de l’espace, offrant un terrain de choix aux excavations de Michael Heizer (DOUBLE NEGATIVE, 1969), à la SPIRAL JETTY de Robert Smithson (1971), à l’immense champ de LIGHTNING FIELD de Walter de Maria, parsemé de quatre cents poteaux censés attirer la foudre (1977) – et quand bien même d’autres projets de ce type seraient en cours, que ce soit la couverture du fleuve Arkansas, par Christo, sur dix kilomètres répartis en huit tronçons (OVER THE RIVER) ou l’achèvement du RODEN CRATER de James Turrell en Arizona –, la réalité urbaine se laisse envahir et modeler par des œuvres de grande taille qui la donnent à voir autrement : photographies de JR exposées sur des kilomètres de murs, projections surdimensionnées de Krzysztof Wodiczko, anamorphoses de Felice Varini à l’échelle de quartiers entiers, orchestration d’inondations par Hans Schabus, « intégrations » architecturales facétieuses de François Morellet ou installations loufoques d’Oliver Voss. Pour répondre à cette culture du grand, à cette recherche et à cette demande, biennales et foires d’art aménagent de nouveaux lieux ou, pour des raisons pratiques, isolent les « grands formats » d’un artiste, comme ce fut le cas pour Keith Haring dont l’exposition était scindée, selon la taille des œuvres, entre le musée d’Art moderne de la ville de Paris et le 104. Et les photographies d’occuper des murs entiers ( Jeff Wall), de figer des foules, nues de préférence (Spencer Tunick) ou de proliférer (Sebastião Salgado et les 245 clichés de GENESIS pour dire la fragilité de la planète, John Miller et les clichés de MIDDLE OF THE DAY pris jour après jour entre midi et 14 heures).

C’est que le grand recouvre la monumentalité et fait converger l’épars : d’un côté, les géants de David Altmejd, les formes colossales de Robert Morris ou de Franz West, les halles lumineuses d’Olafur Eliasson, et, de l’autre, les ARCHIVES DU CŒUR de Christian Boltanski enregistrant le pouls de milliers et de milliers d’être humains, le défilé des dates qu’a inlassablement peintes On Kawara depuis la fin des années 1960, ou les livres de 2000 pages, ONE MILLION YEARS PAST (1971) et ONE MILLION YEARS FUTURE (1983), dans lesquels il a consigné le million d’années passées ou à venir à raison de 500 ans par page.

Pour autant, même dans ces œuvres, le grand continue à se donner des limites, à moins que ce ne soient la vie, les capacités humaines et les moyens matériels qui les lui imposent. Avec 1965/1 – ∞, Opalka a commencé de peindre en blanc, en 1965, la suite des nombres sur des toiles noires de mêmes dimensions, avant d’ajouter, à partir de 1972, chaque fois 1 % de blanc dans le noir pour dissoudre les nombres, pour dissoudre les nombres – autant dire la peinture du temps – dans le mono- chrome. Cette suite potentiellement illimitée, seule la mort de l’artiste l’a interrompue, achevée malgré lui, malgré elle, comme on achevait les chevaux dans les danses-marathons des années 1930 aux États-Unis : « le fini défini par le non fini », lit-on sur le site Internet d’Opalka. Quoi qu’on en ait, la tentation de la démesure reste à la mesure de la vie. Au demeurant, n’est-il pas singulier que ce soient les arts de l’espace qui questionnent plus facilement la longue durée que les arts du temps, malgré VEXATIONS d’Erik Satie, reprenant 840 fois le même motif musical, ou LICHT de Karlheinz Stockhausen, cycle de sept opéras – sept, comme les jours de la semaine ou comme les planètes connues dans l’Antiquité – totalisant quelque 29 heures de musique ? En son sein, dans la troisième scène du troisième opéra, MITTWOCH, c’est davantage l’espace que met à l’épreuve le HELIKOPTER-STREICHQUARTETT (1995), avec ses quatre hélicoptères pour les quatre instrumentistes du quatuor à cordes, accompagnés de techniciens son et vidéo.

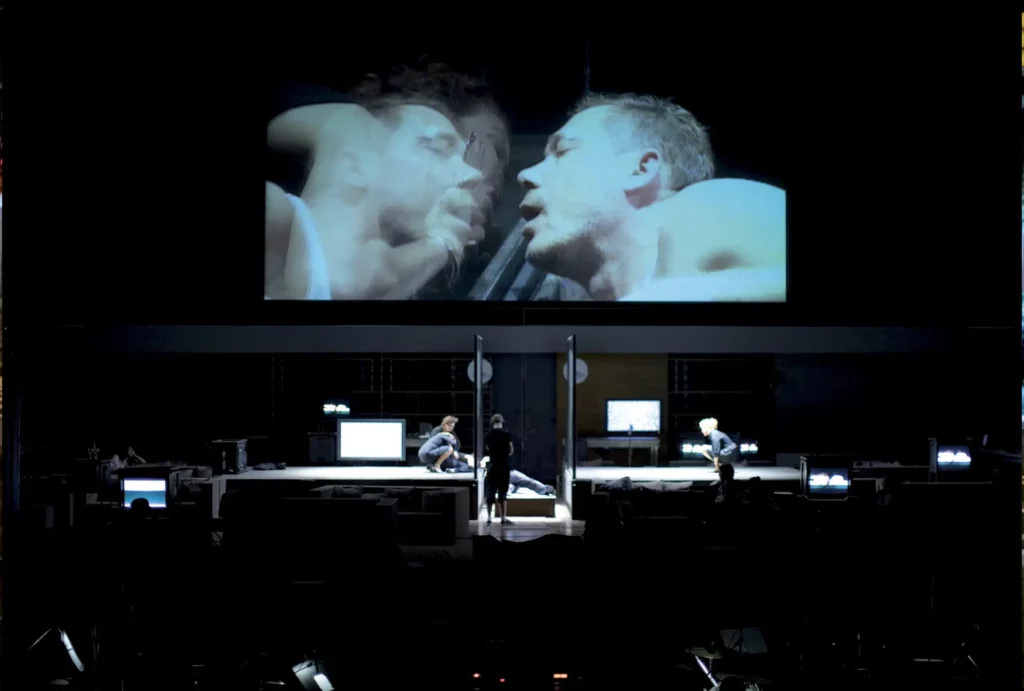

Bien que Heiner Müller, mutatis mutandis, ait rêvé de monter MACBETH sur le toit du World Trade Center, à New York, pour un public en hélicoptères, sans doute le théâtre n’a‑t-il pas le moyen de telles ambitions. Une tendance pourtant se dessine, qui n’est pas tout à fait une mouvance : divers ordres de grandeur sont convoqués sur scène – ou à côté des scènes, ou encore en amont – pour brandir l’étendard du grand comme un symptôme et en éprouver les pouvoirs. De tous les auteurs, Shakespeare apporte le terreau de prédilection, en particulier ses pièces historiques comme HENRY VI, dont Thomas Jolly prépare actuellement une représentation de seize heures – et ce, même lorsqu’on leur fait subir des coupes et qu’on opère un montage : Luk Perceval a ainsi regroupé, sous le titre TEN OORLOG (À LA GUERRE, 1997), les deux tétralogies (RICHARD II, les deux parties d’HENRY IV et HENRY V, tout HENRY VI et RICHARD III) et Ivo van Hove, dans les TRAGÉDIES ROMAINES, CORIOLAN, JULES CÉSAR et ANTOINE ET CLÉOPÂTRE (2007). Les nuits, les intégrales, les rétrospectives font retour, de Wajdi Mouawad à Ludovic Lagarde en passant par Gwénaël Morin. George Tsypin ou Jan Versweyveld proposent de vastes espaces de jeu et, avec ses quatre plateaux étagés, le décor de MACBETH de Grzegorz Jarzyna (2007) était si imposant que, faute de pouvoir entrer dans tous les théâtres ayant programmé le spectacle, il fallut parfois louer un autre lieu pour le présenter5. Les ateliers de Royal de Luxe donnent naissance à une nouvelle génération de marionnettes géantes. À mi-chemin des chœurs d’opéra (ou de la masse de figurants, cette humanité en marche dans le dernier acte de PARSIFAL mis en scène par Romeo Castellucci en 2011) et des fêtes populaires, Rimini Protokoll fait interpréter à chacun des cent participants du spectacle 100 % (BERLIN, MELBOURNE, LONDRES, CORK, KARLSRUHE – bientôt PARIS…) le centième de la population de la ville en question dans un vaste ensemble choral. Enfin, sous la bannière du grand, l’épisodique a désormais rejoint l’épique, le vieil épique : après la soixantaine de « feuilletons » de CHANG IN A VOID MOON proposé par John Jesurun entre 1982 et 2005, le même Romeo Castellucci a découpé en onze chapitres la TRAGEDIA ENDOGONIDIA, dont le titre associe fatalité de la clôture et reproduction à l’infini (2002 – 2004), et la compagnie Motus a déployé son projet SYRMA ANTIGONES en trois « contests » (2009 – 2011) auxquels se sont enchaînés, toujours autour de la figure d’Antigone, ALEXIS : UNE TRAGÉDIE GRECQUE et, en collaboration avec Judith Malina, THE PLOT IS THE REVOLUTION. De l’HEPTALOGIE DE JÉRÔME BOSCH de Rafael Spregelburd (2000 – 2009) se rapproche, en moins régulier, le work in progress de Jean Lambert-wild, HYPOGÉE, avec ses calentures, ses mélopées, ses confessions, son dithyrambe ; et de sa « telenovela théâtrale » intitulée BIZARRA, THE LIFE AND TIMES du Nature Theater of Oklahoma ou FAILLES de Mathieu Bauer. Le grand déplie, il ajoute, superpose, pullule jusqu’à « l’impossible tas », procédant ici par une logique cumulative, arborescente parfois, et ailleurs par un effet d’amplification lorsque les romans livrent leur épaisseur complexe, leur ampleur étale : des romans relativement courts, mais dont chaque mot est prononcé – apothéose du théâtre-récit – depuis la première majuscule jusqu’au point final (GATZ d’Elevator Repair Service d’après GATSBY LE MAGNIFIQUE) ou des sommes, celles de Dostoïevski pour Frank Castorf ou Peter Stein, celles de Proust et Musil pour Guy Cassiers – autant d’ASTRÉE scéniques. Le grand, remède aux crises morales, esthétiques et économiques qui nous traversent autant que nous les traversons ?

Par le grand, l’art se déchire de l’émiettement de nos cultures vouées à la miniaturisation, à la dispersion, à l’accélération et au consumérisme rentable : tweets, clips et autres digests. Mais par le grand aussi, la culture de la profusion et de la prolifération débridées accommode l’art. Sans parler des spectacles que l’on dit grands, destinés à un public lui-même dit grand (après les sons et lumières, les opéras au stade ; après Robert Hossein au Palais des sports, le groupe F pour inaugurer La FabricA en Avignon en 2013), les manifestations publiques se multiplient en de monstrueuses représentations culturelles, tantôt régulières, tantôt ponctuelles, qui exagèrent les parades, carnavals et pèlerinages de jadis : Fête de la musique, Nuit blanche, Capitales culturelles, Estuaire, commémorations, chorales improvisées et flash- mobs fondent leur pouvoir d’attraction sur l’ébahissement attendu du grand, cet opérateur de convergence. Depuis 2007, les amateurs côtoient les curieux dans la nef du Grand Palais à l’occasion de Monumenta, déambulant dans les bunkers d’Anselm Kiefer, entre les plaques métalliques de Richard Serra, parmi les tas de tissus de Christian Boltanski ou sous le LÉVIATHAN d’Anish Kapoor, plus grande œuvre gonflable jamais réalisée ; et l’exposition THE ARTIST IS PRESENT de Marina Abramovic, amplement relayée par les médias et tous les réseaux sociaux, a vite provoqué les plus longues files d’attente que le MOMA ait jamais connues. L’écart entre l’art et la culture rejoue l’écart qui sépare l’événement du grand (la rupture qu’il occasionne, l’irruption, l’interruption du cours moyen des choses) et l’événe- mentiel qui ne se peut concevoir qu’en grand. Mais cet écart, qui est aussi celui qui sépare la recherche artistique et l’esthétique du troupeau (« troupeau », on s’en souvient, n’est autre qu’une racine étymologique probable de « trop »), tend à rapetisser. Autant le grand voudrait échapper au diktat du produit, autant les produits hors calibre d’aujourd’hui adoptent sa rhétorique. Internet, ce vaste et sauvage terrain de jeu pour amateurs en mal de célébrité, y est d’ailleurs pour beaucoup. En plus de stocker d’innombrables données et de transmettre en temps réel quantité d’informations, sont mis en ligne, par exemple, la lecture in extenso de romans tels que MOBY DICK ou DON QUICHOTTE, ou même un pâle ersatz de telle performance de Tehching Hsieh : sur YouTube, un illustre inconnu propos les photographies qu’il a prises de lui-même pendant six ans6. Mais a contrario, Internet permet aussi à des artistes, comme Joris Lacoste et les membres de l’Encyclopédie de la parole, d’adopter son mode de fonctionnement pour conserver et créer. Le circuit s’emprunte dans les deux sens : le grand est à la fois ce par quoi l’art nous étonne et ce avec quoi la culture nous familiarise, ce que la culture récupère de l’art et ce que l’art reprend à la culture. D’où l’écartèlement qui le travaille, entre fascination et effroi, ivresse et vertige de potentialités inépuisables. Le « théâtre des possibles », disait Armand Gatti dans un autre contexte, vise à faire advenir « un homme plus grand que l’homme ».

En outre, cet écartèlement se double d’une division entre le tapage ostentatoire, criard de l’inédit, visant à impressionner la rétine au risque du tape-à‑l’œil, et l’élégance si discrète d’œuvres qu’on les dirait immatérielles. L’épate ou l’épure. La surcharge ou l’évidement. Le trop-plein ou la plénitude. D’un côté, à force d’effets spectaculaires frappés au sceau de la vacuité, le grand s’épanche volontiers dans le grandiose ou le grandiloquent. En ajoutant du grand au grand, du superlatif au superlatif, il lui arrive de verser dans le kitsch, pour paraphraser Christophe Genin7 – le kitsch du Puy du Fou ou de l’art d’autoroute. Alors, emphase pour emphase, il n’évite ni l’écueil du pompiérisme ou du sensationnalisme, ni la dérive du populisme à laquelle il n’est pas impossible que se soient parfois laissés entraîner, par facilité, certains artistes de la scène, de Robert Lepage à la Fura dels Baus. De l’autre côté, le maximalisme de la durée ou de l’étendue repose sur un minimalisme des moyens ou du contenu : il ne s’agit alors que de créer du temps là où il n’y a plus de temps, de l’espace là où il n’y a plus d’espace, et, dans le retrait ou la rétention, d’offrir d’amples respirations au vide.

Quand bien même le grand serait tendu vers l’infini de l’avenir ou la conquête d’une terra incognita, c’est à une origine historique ou mythifiée qu’il renvoie : combien, de Rousseau à Romain Rolland en passant par Wagner, sont allés chercher une caution dans la Grèce antique, dans les Dionysies qu’on appelait justement grandes, dans la jauge des théâtres et la durée des représentations, dans le fantasme d’une union des arts et d’un rassemblement des citoyens8 ? Derrière le modèle théâtral se pressent les divinités, les héros, les victimes malgré elles de leur hybris fatale, les œuvres aussi – légendes en soi : Prométhée parmi les Titans, Dionysos bien sûr, Hercule, Sisyphe, le Colosse de Rhodes. Apollon ne décolère pas d’être écarté, Aristote rit jaune et remise son « bel animal », lequel « ne saurait être beau s’il est très petit […] ni s’il est trop grand ». Car le grand, le très grand, le trop grand ébranle les règles de proportion et d’harmonie, se dérobe à l’impératif de l’organicité, à l’ordonnancement d’une forme, et va jusqu’à provoquer confusion et chaos, c’est-à-dire de l’informe (Lao Tseu : « la grande image n’a pas de forme »). Il jaillit comme une force créatrice par surabondance de vie, hors de la sphère marchande comme de la sphère éthique. Avec un mépris souverain pour les convenances morales et l’impératif économique, il s’ordonne à une dépense (souvent financière il est vrai, mais symbolique avant tout) – cette dépense que Bataille se délectait à qualifier d’«improductive » : aucun profit à tirer de l’énergie excédentaire qui porte à son paroxysme la logique « outrancière » du gaspillage gratuit, laquelle est aussi bien le fait du despote que l’apanage de l’artiste, à rebours de la logique « bourgeoise » du confort et du conformisme9. Et plus grande sera l’entreprise, plus vain son résultat. Ainsi le grand radicalise-t-il « le paradoxe de la pratique » (THE PARADOX OF PRAXIS) tel que l’énonçait Francis Alÿs lors d’une performance où, dans les rues de Mexico, il poussait un énorme bloc de glace jusqu’à se trouver devant une toute petite flaque : « Sometimes Making Something Leads to Nothing. » (1997). En exaltant la taille, le volume ou le nombre, le grand magnifie la disparition. Dans les arts vivants, par opposition aux arts pérennes, il chante une ode retentissante à l’adieu.

À l’adieu, mais non pas à l’oubli. Robert Wilson a périodiquement rêvé d’un spectacle en continu qui offrirait le temps comme matière en le coupant de son passage et de son historicité. À ce spectacle, le spectateur assisterait avec une présence intermittenteet contingente ; son ellipse, sa vacance seraient même programmées. Or, Marina Abramovic ou Tehching Hsieh n’entendent pas davantage se donner en spectacle ni communiquer en acte, pas plus que Massimo Furlan et Claire de Ribaupierre ne demandent au spectateur le même jusqu’au-boutisme qu’à leurs HÉROS DE LA PENSÉE. La folie du grand, son excès, son excédent ne sont alors pas indexés sur un surplus ou une saturation, mais sur un manque, une absence, un vide. Prendre la mesure de ce manque, c’est consentir à la perte et se satisfaire de la trace. Par-delà la clôture de l’expérience sensible, vivant de ses vestiges photographiques, des témoignages et des récits qu’on en propose, le grand s’offre alors dans une reconstitution imaginaire. L’œuvre de l’artiste aborigène Lena Nyadbi, peinte sur les 700 m² du toit de la médiathèque du musée du quai Branly, et reproduisant avec un taux d’agrandissement de 46 fois un détail d’un de ses tableaux intitulé DAYIWUL LIRLMIM (« Écailles de barramundi »), n’est visible que de la tour Eiffel. Mais du moins est-elle visible. Car John Cage, lui, a composé une œuvre que jamais personne ne pourra écouter ni même entendre dans sa totalité : ORGAN2 /ASLSP (AS SLOW AS POSSIBLE), pièce pour orgue dont la partition tient en huit pages, mais dont l’interprétation, qui a débuté en 2001 dans la petite église Saint-Burchardi à Halberstadt en Allemagne, doit durer 639 ans, à perte d’oreille ; à raison d’un changement de note tous les quelques mois ou années, elle s’achèvera donc en 2640, le 5 septembre pour être précis. À qui profiteront les places déjà réservées pour ce jour-là, ou même pour la date symbolique de 2222 ? Au moment même où elle est créée, l’œuvre est liée à son absence. Toute une partie d’elle, et qui en fonde le principe, est impossible à résorber, impossible à absorber à l’échelle de nos sens. L’hyperboliquement grand produit ainsi un art sans œuvre qui, à rebours de l’adage moderniste, fait du spectateur (de l’auditeur ou du regardeur) l’en-trop de l’expérience : comment celui- ci, en effet, saurait-il « faire l’œuvre » puisque l’œuvre le prend à témoin de son impuissance ? Elle le dé-fait au moment où elle dé-finit pourtant l’infini. Ce n’est pas qu’elle soit sans taille, mais devant pareille taille, ou plus exactement à cette échelle (si tant est que la taille s’attache à l’objet et que l’échelle détermine les conditions de sa perception), les nuits avignonnaises, les durées wilsoniennes, les arpentages et les stations assises de Marina Abramovic font figure d’épiphanies lilliputiennes.

Ainsi s’effrite le mythe tenace, tantôt politique tantôt culturel, du rassemblement par le grand, l’idée d’une communauté unie sous les auspices de plus grand que soi. Le voyage n’est pas toujours commun, ni le partage enjoué et complice, ou la victoire collective. Dans un même élan, le grand exalte l’outrepassement des limites et se résout à la mesure de la finitude. En lui, avec lui, l’impensable devient possible.

- Voir Jean-Luc Nancy, TROP, Montréal, Galerie de l’UQAM, 2006. ↩︎

- Voir Jean-François Lyotard, « Le sublime et l’avant-garde » et « Après le sublime, l’état de l’esthétique »,in L’INHUMAIN : CAUSERIES SUR LE TEMPS, Paris, Galilée, 1988. Le retour à la pensée du sublime sur la scène philosophique, les relectures de Burke et Kant ont marqué la fin des années 1980 et les années 1990 : voir par exemple l’ouvrage de Jean-François Courtine et al., Du sublime, Paris, Belin, 1988. ↩︎

- Par allusion à l’exposition THE ARTIST IS PRESENT où Marina Abramovic resta assise huit heures par jour, six jours sur sept pendant trois mois, plus de 700 heures au total, face à des visiteurs qui se succédaient au MOMA à New York (2010). Outre cette exposition et THE GREAT WALL WALK, rappelons la série des RHYTHM en solo et les RELATION avec Ulay dans les années 1970 (Relation in Time, Relation in Space, Relation in Movement), Balkan Baroque où Marina Abramovic dépiautait et frottait pendant quatre jours des os de bœufs sanguinolents (1997), THE HOUSE with the Ocean View de douze jours (2002), SEVEN EASY PIECES, reenactment de performances historiques, chacune pendant sept heures, sept jours d’affilée au Guggenheim Museum (2005). ↩︎

- Voir Philippe Petit, TRAITÉ DU FUNAMBULISME, Arles, Actes Sud, 1997 ; TO REACH THE CLOUDS : MY HIGH WIRE WALK BETWEEN THE TWIN TOWERS, New York, North Point Press, 2002. ↩︎

- Ce fut le cas à New York, où le St-Ann’s Warehouse dut présenter le spectacle en plein air, sous le Brooklyn Bridge (2008), les spectateurs étant munis de casques qui couvraient le bruit de la circulation et transmettaient les paroles

des acteurs. ↩︎ - Voir http://www.mobydickbigread.com, http://www.youtube.com/elquijote, http://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo : cette vidéo a été visionnée plus de vingt-cinq millions de fois et a elle- même donné lieu à de

nombreuses parodies. ↩︎ - Voir Christophe Génin, KITSCH DANS L’ÂME, Paris, Vrin, 2010. ↩︎

- Parfois l’Égypte est aussi présente derrière les projets qualifiés de « pharaoniques ». ↩︎

- Voir Georges Bataille, LA PART MAUDITE [1949], Paris, Minuit, 1967 ; voir aussi Jean-Loup Rivière, « Gloire ou catastrophe », in La Comédie-Française : les cahiers, no 25, 1997. ↩︎