DEUXIÈME acte de JENUFA : après des jours de fièvre puerpérale, Jenufa quitte le lit et apprend que son nouveau-né est mort. Sa réaction est inattendue : « Donc, il est mort. Donc il est devenu un petit ange. » Et elle chante ses phrases calmement, dans un étrange étonnement, comme paralysée, sans cris, sans gestes. La courbe mélodique remonte plusieurs fois pour immédiatement retomber comme si elle aussi était frappée de paralysie ; elle est belle, elle est émouvante, sans pour autant cesser d’être exacte.

Milan Kundera , Les Testaments trahis (1993)

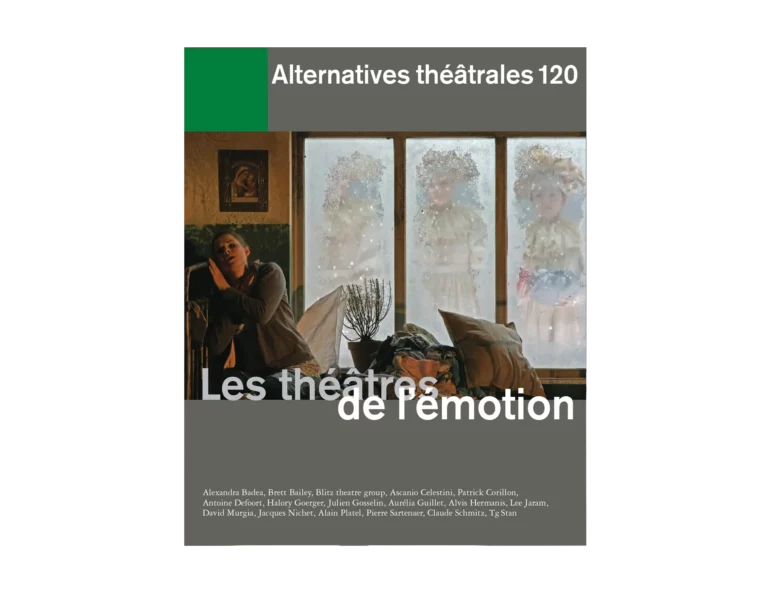

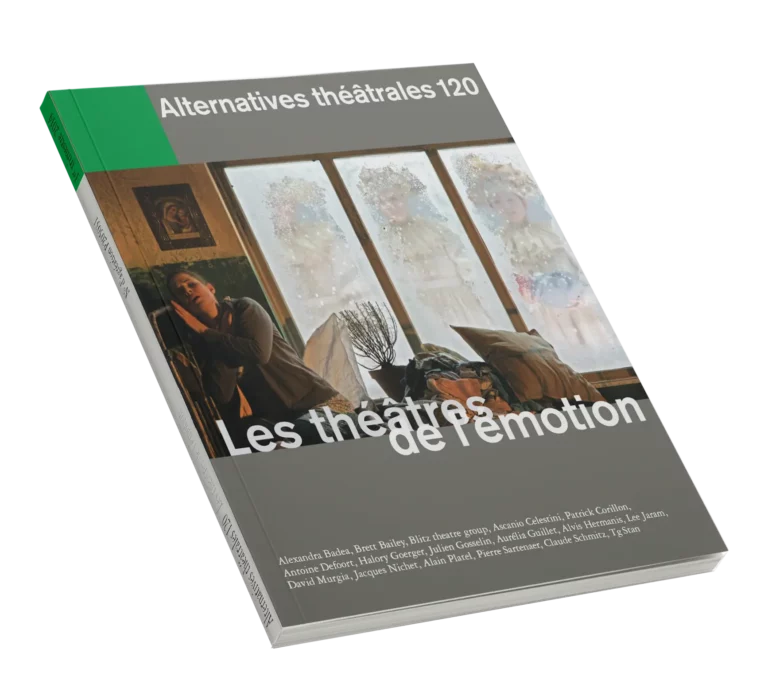

Nous sommes au tournant du XIXe et du XXe siècle lorsque Leoš Janáček compose son troisième opéra, JENUFA. En Europe c’est l’explosion de l’art nouveau. Voulant marquer et dater sa mise en scène, Alvis Hermanis n’a pas hésité à offrir un décor et une scénographie totalement baignés dans cet univers de rythmes, de couleurs et d’ornementations, inspiré de la luxuriance de la nature, particulièrement des fleurs et des arbres.

L’opéra est le lieu rêvé pour représenter cette efflorescence avec toute la dimension poétique que permettent les techniques du théâtre, portées ici à un degré d’excellence impressionnant.

L’opéra, le théâtre, sont des arts du vivant. Il ne s’agit donc pas seulement d’offrir au regard une peinture flamboyante mais de l’intégrer à la dramaturgie.

Hermanis n’hésite pas à glisser de la peinture au tableau chorégraphié, les danseuses prolongeant les tableaux en une frise vivante.

Ce souci d’historicité se retrouve aussi dans les costumes. Janáček a étudié de près la musique populaire mais aussi la vie paysanne. Cet art folklorique moldave est encore très vivant aujourd’hui. On y retrouve, dans les broderies des costumes traditionnels, ce même souci de la décoration, des couleurs, des motifs géométriques. Réalisés par la costumière Anne Watkins, ces costumes qui habillent non seulement les protagonistes mais tout le chœur ne font pas seulement référence à la vie des campagnes, ils sont légèrement détournés, décalés, renvoient à l’Amérique du Sud, et par la stylisation des mouvements que le metteur en scène a proposé aux acteurs/chanteurs, on peut y voir comme une référence au kabuki (forme épique et codifiée du théâtre japonais traditionnel). Cette référence est parfois un peu trop appuyée. Les chanteurs d’opéra n’ont évidemment pas la maîtrise des grands acteurs nippons. Pourtant à certains moments, ces mouvements provoquent une sorte d’humour (ou en tout cas un jeu distancé) qui sera pleinement assumé lors des saluts. Le metteur en scène n’hésite d’ailleurs pas à qualifier sa démarche de « kabuki morave de Rio »…

direction musicale Ludovic Morlot, mise en scène et décors Alvis Hermanis, La Monnaie, 2014.

Photo Karl Forster / La Monnaie.

Pas d’opéra sans drame. Ici, les êtres qui s’affrontent sont liés par une histoire familiale complexe. Trois générations de femmes. Une aïeule, Buryja ; sa belle fille, la Sacristine ; celle-ci ayant adopté Jenůfa, l’enfant de son mari décédé. Jenůfa est amoureuse de Steva, charmeur et séducteur, petit-fils de Buryja. Son demi-frère, Laca est amoureux de Jenůfa et jaloux de Steva. Tout cela se déroule dans un milieu populaire. Loin des personnages de la haute société, ce qui nous est présenté est une tranche de vie paysanne, avec le poids de la religion, la violence des rapports entre les personnages (Laca blessera d’un coup de couteau Jenůfa quand elle se dérobera à lui), la prégnance des convenances et son corollaire, l’argent.

Jenůfa va donner naissance à un enfant qu’elle a eu de Steva. Celui-ci l’ignore (il est parti aux armées). La sacristine va tenter, lorsqu’il revient, de lui faire épouser Jenůfa. Il refuse étant fiancé par ailleurs. Elle va ensuite mettre tout son poids de persuasion et d’amour pour convaincre Laca d’accepter de prendre Jenůfa pour femme en lui annonçant la mort de son jeune enfant. Prise au piège de son mensonge, elle se décide à noyer le petit être pendant que Jenůfa est plongée dans une fièvre délirante. Elle masquera aux yeux de tous son crime en annonçant que l’enfant est mort de maladie.

direction musicale Ludovic Morlot, mise en scène et décors Alvis Hermanis, La Monnaie, 2014.

Photo Karl Forster / La Monnaie.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)