Le 11 juillet 2015 au Théâtre des Doms1, à Avignon, Alternatives théâtrales rassemblait autour de la table Michael Delaunoy, metteur en scène, directeur du Rideau de Bruxelles, président de la CONPEAS2, Françoise Bloch, metteure en scène au sein de la compagnie zoo Théâtre et administratrice de la CCTA3, dont elle est à l’initiative de la fondation il y a un an, Bernard Debroux, fondateur d’Alternatives théâtrales qu’il dirige depuis 1979, Stanislas Nordey, acteur, metteur en scène et actuel directeur du Théâtre National de Strasbourg, Judith Depaule, metteure en scène, déléguée Syndeac4 et directrice artistique de Confluences à Paris, Stéphane Arcas, auteur, metteur en scène, vice-président du Comité Belge de la SACD, membre de Conseildead5 et David Lescot, auteur, metteur en scène6.

ANTOINE LAUBIN : Dans le cadre de la préparation de ce dossier consacré aux rapports entre théâtre et argent, nous avons fouillé nos archives et avons retrouvé un long texte datant de 1982, publié dans le numéro 13 de la revue, intitulé « Le Théâtre et l’état ou le cul entre deux chaises ». Ce texte7 rendait compte d’une discussion à bâtons rompus entre plusieurs metteurs en scène animant des compagnies de l’époque à Bruxelles et en Wallonie et des responsables politiques et administratifs de premier plan. Leur discussion était structurée en cinq points distincts : le cadre institutionnel, le financement, les lieux, les publics, la « querelle des anciens et des modernes ». Pour chacun de ces points, il s’était agi de confronter les intentions politiques à la réalité artistique, de mettre en perspectives les choix posés par les pouvoirs publics durant les années qui avaient précédé et les aspirations des uns et des autres pour les années à venir. Notre intention aujourd’hui était de reproduire une composition de table similaire en l’élargissant aux deux côtés de la frontière franco-belge et de reproduire également le canevas de la discussion afin de mesurer ce qui, en trente-trois ans, avait évolué, et dans quel sens. Avant d’ouvrir les discussions, le premier constat que nous pouvons faire est le suivant : aujourd’hui, malgré nos invitations répétées aux cabinets des Ministres Fleur Pellerin et Joëlle Milquet, nous ne sommes pas parvenus à accueillir parmi nous des responsables politiques et de l’administration. Pour certains cas, des incompatibilités d’agendas ont rendu leur présence compliquée mais nous devons constater néanmoins que ce qui avait pu avoir lieu en 1982 n’a pas été possible en 2015. Mes premières questions sont donc pour Bernard Debroux, qui animait la table ronde en 1982. D’abord, était-ce facile à l’époque de convier des responsables de cabinet en charge de la politique culturelle et de discuter avec eux ? Ensuite, sur ces sujets et de manière globale, comment définirais-tu ce qui nous sépare de la situation de 1982 ?

Bernard Debroux : oui, pour cette table-ronde de 1982, cela avait été facile de réunir tout le monde. La situation entre 1982 et aujourd’hui a changé sur bien des points et pas du tout sur d’autres. Même si le débat ne rassemblait alors que des Belges francophones, on sentait bien à l’époque que l’arrivée de Jack Lang au Ministère de la culture en France un an plus tôt était dans tous les esprits, citée en modèle de nombreuses fois par les participants. Le paysage institutionnel de l’époque était très peu structuré en Belgique francophone : pas de Centres Dramatiques ; un Théâtre National considéré par tous comme une institution vieillissante où plus rien ne se passait sur le plan de la recherche et des nouvelles écritures ; les jeunes compagnies n’avaient donc pas d’interlocuteurs. Entre-temps, les directeurs de ces jeunes compagnies ont été confortés, sont devenus directeurs de lieux, parfois créés spécialement pour accueillir leurs pratiques, et, plus tard, les Centres Dramatiques ont été créés en province. Il y avait moins de compagnies, moins de projets et proportionnellement à aujourd’hui, les moyens financiers étaient plus importants. Le mouvement critique envers l’institution existait mais était sans doute plus facile à résoudre qu’aujourd’hui. Les compagnies indépendantes, peu dotées, sont dans l’obligation de travailler avec les structures existantes. Les compagnies de 1982 ne voulaient pas des structures existantes, elles réclamaient les leurs et leurs propres moyens, et les ont obtenus. Par ailleurs, des théâtres ont aussi beaucoup évolué dans leurs rapports à la création, aux auteurs et aux metteurs en scène, le Théâtre National particulièrement.

Antoine Laubin : Je voudrais me tourner vers les metteurs en scène présents et leur poser à tous la même question, vaste : comment définiriez-vous le cadre institutionnel dans lequel vous travaillez actuellement et vers quoi souhaiteriez-vous qu’il évolue ?

Stanislas Nordey : Le cadre institutionnel en France est, à mon sens, totalement figé, calcifié, et mis en danger par une difficulté à se réinventer. Les procédures y sont extrêmement lourdes. Par exemple, alors même que les subventions diminuent chaque année, les équipes permanentes doivent, elles, continuer d’être augmentées. L’effet de ciseau ainsi créé, par la structure elle-même, est toujours préjudiciable à l’artistique. Et puisque cette ligne politique semble durable, cela pose la question, pour les années à venir, du rétrécissement programmé et progressif des marges artistiques8. La question intéressante, c’est l’absence des artistes dans l’invention de ces structures institutionnelles. Cette question, je l’ai soulevée à plusieurs reprises, à Nanterre-Amandiers d’abord ou ensuite au Théâtre Gérard Philipe. Dans les deux cas, j’avais créé dans ces théâtres une permanence artistique. Quand on est venu à Nanterre, nous étions quatorze ou quinze artistes permanents. Mais on s’est quand même fait bouffer. Parce que quinze artistes face à quatre-vingt-cinq administratifs et techniciens, ce n’est pas équilibré : il y a un moment où la vie de la structure sans nous est tellement forte qu’on ne peut pas la modifier, même si on vient à quinze. Il ne s’agit pas de mettre ici en cause la nécessité d’équipes techniques et administratives mais juste de parler d’équilibre entre artistes et non-artistes. Quand je suis arrivé à Strasbourg, comme à Saint-Denis d’ailleurs, j’ai pensé que la question de la permanence artistique n’était pas juste, donc j’ai inventé un autre modèle, celui de l’artiste associé, pour que l’artiste soit quand même présent et qu’il vienne réfléchir à l’intérieur de la structure9.

Judith Depaule : Nous arrivons dans un moment où le rapport de force est très fort, comme si les institutions ne souhaitaient plus s’ouvrir aux artistes extérieurs. Il y a différents niveaux dans l’institution bien sûr. Il y a les institutions publiques, où l’on retrouve cette lourdeur dont parle Stanislas, qui va en s’accroissant et qui fait qu’il est très difficile d’avoir accès aux maisons, d’évoluer à l’intérieur du paysage institutionnel si l’on n’est pas à la tête d’une de ces institutions ou bien artiste associé à l’une d’elles. Nous sommes tous en train, au nom de la survie, d’inventer des projets qui rentreraient dans des cases et qui plairaient plus facilement à l’institution. La question qui se pose alors, c’est celle de l’autocensure, et son corollaire, celle de l’indépendance de l’artiste, extrêmement problématique aujourd’hui. Pour continuer, il y a une catégorie de lieux trop peu développée en France : les lieux dits « intermédiaires », des lieux sans label, parfois un peu subventionnés. Ce sont des lieux où il est encore possible de réellement travailler, où l’on crée, où ça s’invente. Ce sont des lieux beaucoup moins figés, par les conventions collectives, par exemple, qui sont encore ouverts et où beaucoup de choses restent possibles. Ces lieux-là sont, aujourd’hui en France, extrêmement menacés, et nous devons nous demander ce qui va se passer quand ils vont disparaître. ça ne concerne pas que les jeunes compagnies, mais toutes les compagnies déjà indépendantes. Il est impératif d’associer des artistes dans tout type de lieu, quel que soit leur statut ou leur niveau de financement. Il faut aussi se réinterroger sur une plus grande ouverture des outils. Avec les mesures liées aux trente-cinq heures, à la « sur-sécurité », à la nécessité d’un accompagnement technique permanent, il y a énormément de lieux qui fonctionnent bien en-dessous de leur capacité. Il devient urgent d’inventer des dispositifs pour que ces lieux redeviennent ouverts, au moins aux artistes. Pas uniquement pour produire, nous avons tous besoin de moments de laboratoire.

David Lescot : Je remarque que la question qui a émergé ici est celle du lieu. Le théâtre, par définition, c’est un lieu. Le paradoxe alors c’est que, même si le maillage du territoire est extrêmement serré en France, et qu’il y a des théâtres presque partout, il n’y a pas de place. Il y a longtemps, je me formulais notre système comme un système féodal, avec des seigneurs installés, des vassaux qui se battent pour tel ou tel seigneur, et des lansquenets ou des mercenaires qui, eux, cherchent simplement à survivre comme ils peuvent. Ce qui nous pose problème c’est que notre époque ne nous permet pas de rêver à créer des lieux de toute pièce. Mais alors l’horizon pourrait être d’investir des lieux qui ne sont pas des théâtres – des friches, des bâtiments abandonnés… Et je crois que notre indépendance de recherche et de création pourrait aussi venir de là. Est-ce qu’il est possible, aujourd’hui, que des artistes investissent des lieux pour y créer et y réinventer leur théâtre ? La réglementation, encore une fois, pose problème. Mais je crois que ce serait un avenir possible, au moins pour les compagnies : investir et partager des lieux, les mutualiser. Peut-être alors que ce ne seraient pas des lieux de diffusion, peut-être qu’il faudrait corréler les théâtres déjà existant, avec d’autres lieux, qui soient justement des lieux de fabrication et de recherche. Je pense en tout cas qu’il est important que les deux coexistent, et pour ma part je reste attaché à l’institution publique du théâtre. Car l’institution publique du théâtre, pour résumer peut-être brutalement, sert surtout à ce que les places ne soient pas trop chères. Une corrélation entre les institutions et des lieux sauvages pourrait être une bonne chose.

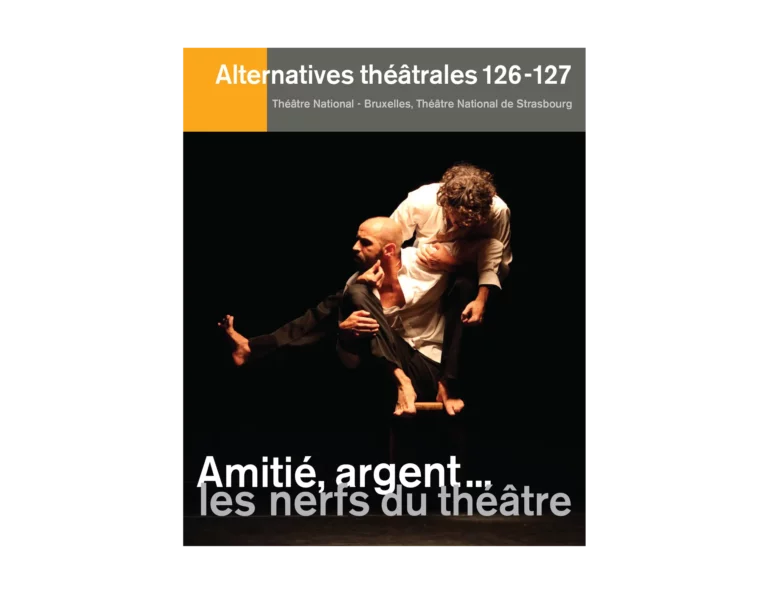

Photo Camille Richard.

- Le Théâtre des Doms est la « vitrine Sud » de la Fédération Wallonie-Bruxelles, installé à Avignon depuis 2003. ↩︎

- En Fédération Wallonie-Bruxelles, « Concertation Permanente des Employeurs des Arts de la Scène ». ↩︎

- « Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes », association représentant 67 compagnies professionnelles implantées en Fédération Wallonie-Bruxelles. ↩︎

- En France, « Syndicat des Entreprises Artistiques et Culturelles ». ↩︎

- En 2012 et 2013, Conseildead a été un groupe de travail actif contre les mesures d’austérité envisagées alors par le Ministère de la culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. ↩︎

- Les membres suivants du comité de rédaction d’Alternatives théâtrales étaient également présents : Sylvie Martin-Lahmani, chargée de cours à l’Université de Paris III Sorbonne-Nouvelle et future co directrice de publication, Benoît hennaut, chercheur, depuis peu membre de l’équipe de Rodrigo Garcia au CDN de Montpellier, Selma Alaoui, metteure en scène et Laurence Van Goethem, directrice administrative d’Alternatives théâtrales. ↩︎

- Disponible en accès libre sur le site d’Alternatives théâtrales à l’adresse http://www.alternativestheatrales.be/imagesdb/pdf/leculentredeuxchaises.pdf ↩︎

- Pour un développement plus approfondi de cet argumentaire, nous vous renvoyons à l’entretien réalisé par Bernard Debroux et Nancy Delhalle avec Stanislas Nordey et Jean-Louis Colinet, p. 49. ↩︎

- Sur ce point également, cf. entretien Debroux- Delhalle-Nordey-Colinet, op. cit. ↩︎

- En Fédération Wallonie-Bruxelles, « Association de techniciens professionnels du spectacle ». ↩︎