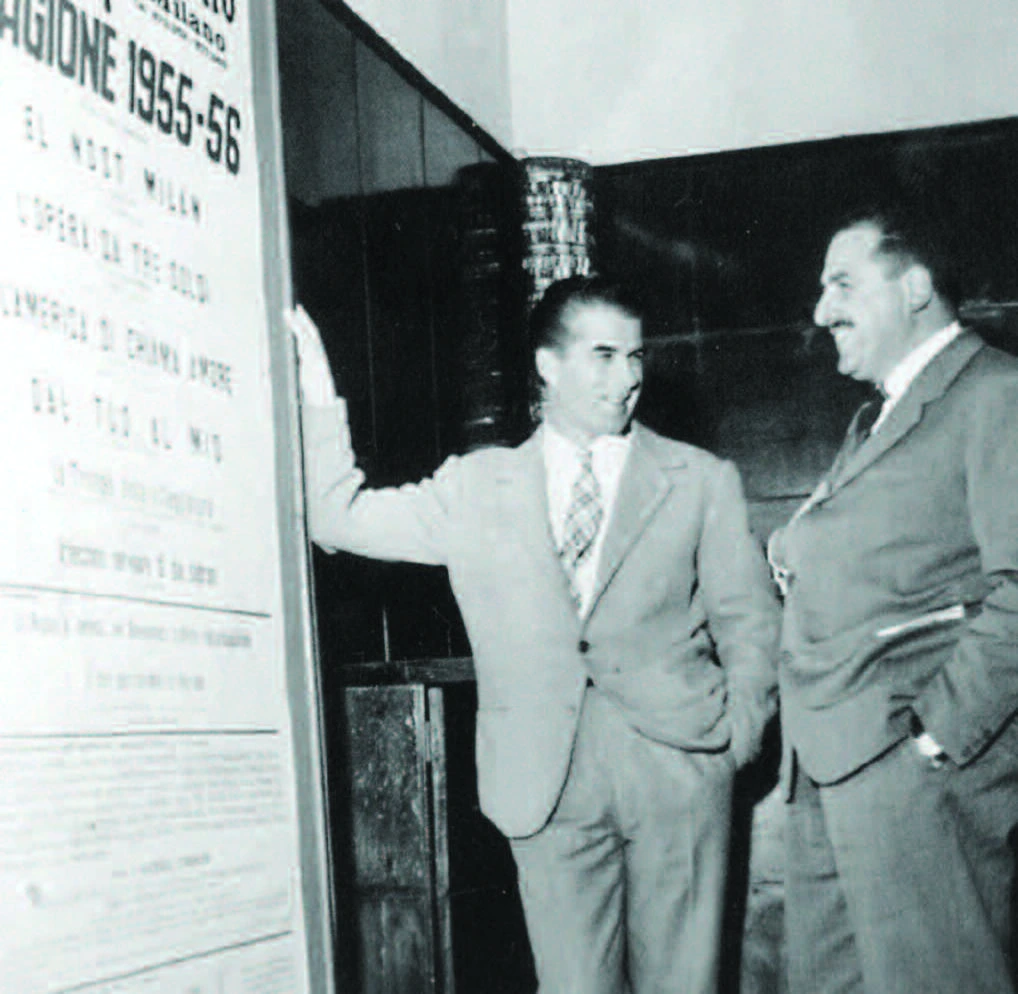

LES DEUX CRÉATEURS du Piccolo Teatro de Milan, Paolo Grassi et Giorgio Strehler, avaient coutume de rappeler que l’amitié fut à l’origine de leur geste fondateur. Ils s’étaient rencontrés très jeunes, en 1938, dans la ville lombarde où l’un était né (Grassi), d’un père originaire du sud de l’Italie et où l’autre était arrivé enfant, venant de Trieste, en compagnie de sa mère violoniste après la mort de son père d’origine autrichienne. C’est Grassi qui avait abordé Strehler de deux ans son cadet à un arrêt du tramway du Corso Buenos Aires. Il le connaissait de vue, car il l’avait remarqué dans les halls des théâtres ou parmi les spectateurs du poulailler. D’emblée, ce fut une passion commune pour le théâtre qui créa un lien indéfectible entre l’impulsif et solaire homme du Sud et le mélancolique et néanmoins fougueux « mitteleuropéen ».

Dans les années qui suivirent leur rencontre, ils devinrent inséparables au point qu’on les surnomma « les Dioscures de Milan » : Grassi accepta d’être l’assistant du grand acteur Gualtiero Tumiati, responsable du cours d’interprétation à l’Accademia dei Filodrammatici où Strehler était élève. Ils multiplièrent les activités dans le champ théâtral, furent tour à tour critiques de théâtre, metteurs en scène, chefs de troupe. Strehler s’associa en 1941 au groupe « Palcoscenico » dirigé par Grassi qui se proposait de réfléchir sur une nouvelle manière de faire du théâtre en renouvelant le répertoire. C’est ainsi que Grassi mit en scène la pièce d’un jeune auteur, Beniamino Ioppolo, dans laquelle Strehler fit ses débuts d’interprète. C’est aussi dans ce groupe de réflexion que Strehler commença à prendre conscience de son désir de devenir metteur en scène dans un pays qui ignorait cette fonction et il passa à l’acte en 1943, où il signa ses premières mises en scène de pièces en un acte de Pirandello. C’est alors que, critique à l’égard du régime fasciste, il entra dans des groupes de résistance et fut interné dans le camp militaire de Mürren en Suisse où il se retrouva avec des opposants politiques et des artistes comme le cinéaste Dino Risi. Libéré, il ne revint pas tout de suite en Italie, mais fonda, sous le pseudonyme de Georges Firmy (nom de sa grand-mère française), à Genève, la Compagnie des masques, avec laquelle il réalisa des mises en scène de MEURTRE DANS LA CATHÉDRALE de Thomas Eliot, CALIGULA d’Albert Camus, UNSERE KLEINE STADT de Thornton Wilder. Pendant ce temps, Paolo Grassi continua ses activités de metteur en scène mais surtout, dès son retour du service militaire, il créa, pour les éditeurs Rosa et Ballo, une collection de textes théâtraux de Joyce, Kaiser, Wedekind, Strindberg, Alfonso Gatto, hebbel, Tchekhov et Massimo Mila. En 1945, Strehler revint en Italie et mit en scène un grand nombre de spectacles d’auteurs contemporains au Teatro odeon de Milan, parmi lesquels Dino Buzzati, Armand Salacrou, Maxwell Anderson, Albert Camus. En 1946, il créa au Teatro Excelsior, LES PETITS BOURGEOIS de Maxime Gorki que Paolo Grassi produisit. Paolo Grassi, qui s’était lancé dans la politique et avait organisé la campagne électorale du parti socialiste, ne cessait de réfléchir sur la conception du théâtre comme service public. Il publia, cette même année, dans un numéro du journal « Avanti » consacré au premier anniversaire de la Libération, un article « Teatro, pubblico servizio » dans lequel il développait des idées qui annonçaient ce qui serait mis en pratique lors de la fondation du Piccolo Teatro en 1947. Acte impensable sans la présence de Strehler dont il avait admiré et soutenu le travail scénique, qui affirmait l’importance du rôle du metteur en scène, peu visible dans le théâtre italien composé surtout de compagnies itinérantes sous l’égide de la figure du grand acteur, comme l’avait montré Pirandello dans les GÉANTS DE LA MONTAGNE. L’auteur sicilien avait également, dans cette pièce qui donnera plus tard lieu à l’une des grandes mises en scène de Strehler au Piccolo Teatro, montré implicitement la mise en danger du théâtre par le régime fasciste.

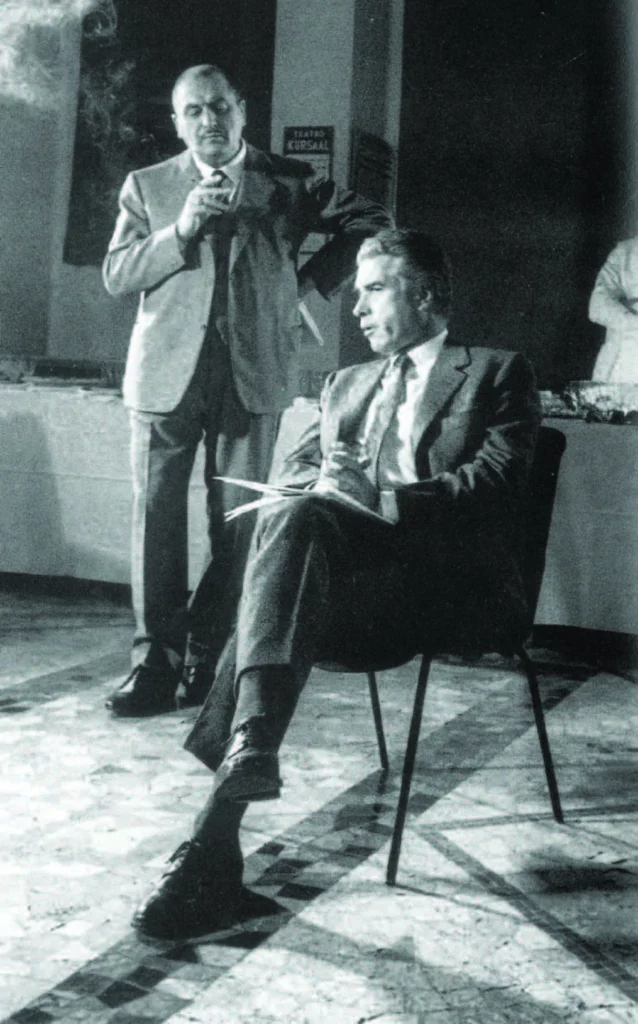

Photo Luigi Ciminaghi.

Strehler, intéressé au départ par le théâtre d’expérimentation et de laboratoire, n’oublia jamais de rappeler que ce projet de théâtre public appartenait davantage à Paolo Grassi qu’à lui-même, bien qu’il en partageât presque tous les principes dans l’espoir tenace de reconstruire ce que la guerre avait balayé et la ferme volonté de rêver à un futur meilleur. Mais pour réaliser ce projet il leur fallait un lieu stable qui leur permît de rompre avec l’itinérance et la fragilité des compagnies tributaires de financements privés. C’est Antonio Greppi, alors maire de Milan, qui leur proposa une petite salle dans un édifice chargé d’histoire, le Palais Carmagnola, devenu le siège de la milice fasciste avant la guerre. Cette petite salle avait été une salle de projection pour des films de série B, puis avait été dévastée par les soldats d’occupation. Après avoir visité ces lieux avec Grassi, Strehler demanda un temps de réflexion et resta seul dans la petite salle. Au bout de quatre heures, il téléphona à son ami pour lui dire que, nonobstant les dimensions réduites du plateau (sept mètres de largeur et quatre mètres de profondeur), il était d’accord pour se lancer avec lui dans cette entreprise. C’est sur ce plateau, où des travaux réalisés en 1956 devaient élargir le cadre de scène de deux mètres, que Strehler créa, pendant quarante ans, beaucoup de ses spectacles en inventant une écriture scénique qui transcende les contraintes.

- J’emprunte cette expression à Luca Ronconi, successeur de Strehler à la direction artistique du Piccolo Teatro de Milan, qui définit ainsi Paolo Grassi et Giorgio Strehler dans « Un Teatro d’Arte per Tutti, Il Piccolo Teatro di Milano ieri e oggi » in Il Piccolo Teatro di Milano, a cura di Livia Cavaglieri, Roma, Bulzoni, 2002. ↩︎

- Bernard Dort, « Un Théâtre exemplaire : le Piccolo Teatro de Milan » in Théâtre Public, Paris, Le Seuil, 1967. ↩︎

- Les lettres de Strehler et de Paolo Grassi se trouvent à l’Archivio du Piccolo Teatro. Certaines ont été publiées : Giorgio Strehler, Lettere sul Teatro, a cura di Stella Casiraghi, Milano, Achinto, 2000. Paolo Grassi, Lettere, 1942 – 1980, a cura di Guido Vergani, Milano, Skira 2004. Les citations tirées de ces recueils sont traduites par nous-mêmes. ↩︎

- Il monta, entre autres, LE CHANT DU FANTOCHE LUSITANIEN de Peter Weiss et SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS de Brecht. ↩︎

- Texte publié dans Le Monde, du 27 janvier 1997, en hommage à Strehler décédé le 25 décembre 1997 : « Il était le maître que je m’étais choisi. Il était le théâtre tout entier, celui qui pensait que le théâtre avait une responsabilité dans le monde et dans la société, celui qui m’a tout appris : l’espace théâtral, le travail du sens, comment raconter une histoire à travers la poésie du théâtre, comment allier la légèreté et la gravité. » ↩︎