Volatiles et éphémères, nos émotions forgent l’essentiel de nos vies. Elles motivent ou avortent des départs, nous trompent allègrement ou éclatent comme des révélations… Les pouvoirs, quels qu’ils soient, l’ont bien compris, qui se servent de notre capacité à nous émouvoir comme outil statistique, argument de vente ou force de travail… Dans Tristesses, la metteuse en scène Anne-Cécile Vandalem veut donner à voir les mécanismes sourds de cette manipulation.

Elle choisit un environnement à l’imaginaire nordique : au Danemark, une île austère où vivotent huit habitants. Le ferry ne passe que sur commande et les abattoirs ont fait faillite, même si la femme du pasteur (Catherine Mestoussis) s’entête à les garder propre. De son côté, l’homme d’église (Vincent Lécuyer) affronte au quotidien la conception du monde assez cowboy de son beau-frère glauque, le maire du village (Jean-Benoît Ugeux). Ce dernier et sa femme (Anne-Pascale Clairembourg) ont de la peine à joindre les deux bouts en élevant leurs deux adolescentes (Epona et Séléné Guillaume). Les journées des petites ne sont pas très joyeuses non plus : la seule activité chouette du coin consiste à prendre un fusil pour aller tirer sur les étoiles. Pas chanceuse, la cadette est devenue muette depuis qu’elle est tombée sur les corps de ses deux oncles suicidés. Le doyen du village, Kär (Bernard Marbaix), est un ancien militant, raciste décomplexé. Et sa femme, Ida ? La huitième habitante vient d’être retrouvée morte, pendue au mât du village, emmitouflée dans le drapeau national.

C’est dans ce contexte que la fille d’Ida et de Kär, Martha (Anne-Cécile Vandalem), actuelle cheffe du Parti d’extrême-droite du Danemark, annonce sa venue. Affolé, tout le village se demande avec qui Martha va venir. Faut-il préparer quelque chose pour les officiels ? Le Parti organisera-t-il des funérailles nationales ? Doit-on s’attendre à la venue de la presse ? Martha a donné ses ordres : il ne faut pas descendre le corps avant son arrivée. Elle veut que sa mère reste là-haut. Petersen, le maire du village, la tiendra donc en garde. Et de comprendre que ce que Martha dit fait loi. On la craint. Elle détient le pouvoir.

Comment Ida a‑t-elle pu se pendre à un mât haut de dix mètres ? Il est pourtant évident que le corps a été hissé là-haut déjà mort… Les habitants savent-ils que certaines questions sont à éviter ?

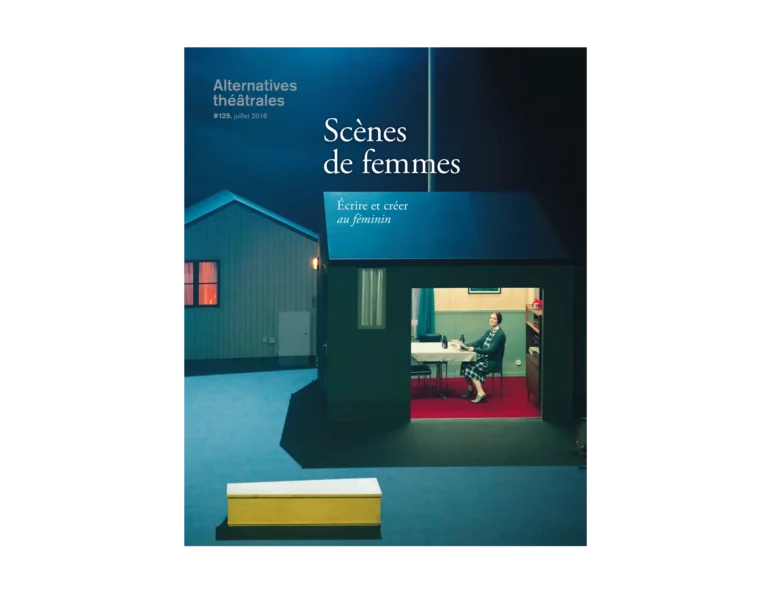

Voilà le départ de l’intrigue qui en suscitera bien d’autres. Scéniquement, l’atmosphère de polar est accentuée par un dispositif où se côtoient théâtre et cinéma. Les scènes d’extérieur se jouent devant nous, au cœur d’une scénographie (Ruimtevaarders) où trois maisonnettes en bois jouxtent une église. Tandis que les scènes d’intérieur, filmées en temps réel dans les petites habitations, sont retransmises sur un écran qui surplombe le hameau, façon Drive-In. Au sol, la moquette achève la représentation de cette vie aux relents de protestantisme. Par l’intermédiaire de l’écran, on accède à l’intimité des foyers sans perdre de vue le cœur du village. Il appartient au spectateur de zoomer et dé-zoomer : à quels enjeux avons-nous véritablement affaire ? Ce qu’on entend à propos d’Ida, à l’occasion d’une scène de funérailles particulièrement réussie, dépeint une femme plutôt libre et empreinte de joie de vivre. Les murs de sa maison, recouverts de photos et de souvenirs, contrastent avec les intérieurs austères et impersonnels de ses voisins. Ida vivait seule, séparée de son mari retiré dans un chalet à l’extérieur du village. Elle accueillait les adolescentes pour chanter, consolait la très désespérée femme du maire, cultivait des fleurs et, saoule, criait à tue-tête : « Personne ne m’empêchera plus jamais d’aller où je veux. » C’est bien la figure de la liberté qu’on a mise à mort.

Tous les autres habitants restent limités au cadre prévu pour eux. Victimes d’une force d’inertie immense. Une impossibilité de penser son futur différemment. Inventer, rire, danser, autant d’activités disparues. La légèreté, la douceur de vivre, la solidarité : définitivement mortes avec Ida.

Sur Tristesses, puisque c’est le nom de l’île, même les morts ne quittent pas les lieux. Les deux oncles suicidés et Ida sont des fantômes (la chanteuse lyrique Françoise Vanhecke, Vincent Cahay, Pierre Kissling) qui se promènent sur scène et à qui toutes les fantaisies sont permises… Blêmes, errants, mais très inspirés, ils composent, chantent et interprètent la bande originale de l’histoire qui se déroule devant nous, et devant eux. Libres d’imposer leur propre rythme au plateau, ces spectres contribuent à mettre en perspective les événements du présent. Ce sont eux qui semblent y voir le plus clair. Martha paraît – c’est bien la seule –, maîtresse de son destin. Politicienne, elle possède l’art du story-telling et de la communication. Pour gagner les prochaines élections, Martha sait qu’il lui faut une propagande inédite, jeune et légèrement arty… (Son parti refuse d’être assimilé à celui des Français « parce qu’ils salissent l’image du groupe »).

Quel vecteur, aujourd’hui, permet de soutenir le mieux son idéologie ? Le cinéma.

Les anciens abattoirs doivent donc être transformés illico en studios de tournages.

Le Parti privilégiera une esthétique du vrai, du touchant et du noir et blanc, sur fond de dunes et solstice d’été. Le costume traditionnel repensé comme accessoire de mode.