Un aspect marquant de la direction de Jean-Louis Colinet au Théâtre National et au Festival de Liège est la programmation d’auteurs contemporains dont les œuvres entendent rendre compte du monde actuel. Parce qu’il définissait l’identité du National « comme celle d’un théâtre engagé dans les questions de notre temps, qui interroge notre époque1 », Colinet y a notamment programmé des spectacles du Suédois Lars Norén (1944), de l’Allemand Falk Richter (1969) et du Français Joël Pommerat (1962)2. Cette programmation oriente le corpus de cet article : les spectacles choisis par Colinet constituent un échantillon à partir duquel esquisser la cartographie d’un certain état de la scène actuelle, et plus précisément d’une de ses tendances que l’on pourrait qualifier de « réaliste ». Au-delà de leurs différences esthétiques, Norén, Richter et Pommerat appartiennent en effet à une même famille d’auteurs, dont l’intention commune est d’inventer des formes pour rendre compte de nos expériences contemporaines du monde. Chacune à leur manière, ces trois dramaturgies tentent de saisir un réel qui nous échappe ou nous sidère, et réinterrogent ce faisant la réalité théâtrale. Elles représentent trois réponses possibles à cette « question qui ne peut pas ne pas hanter le théâtre : celle de son aptitude à représenter la réalité contemporaine, à mettre sur scène le monde dans lequel nous vivons3 », comme l’écrivait Bernard Dort dans son célèbre article « Une propédeutique à la réalité ».

Si l’on sort le réalisme du purgatoire critique qui l’assimile à une copie, au naturalisme ou à la télé-réalité, le rapport qu’entretiennent les écritures contemporaines au réel est un axe de réflexion stimulant à partir duquel réinterroger la fonction anthropologique, voire politique, du théâtre. Comment faire entrer le monde sur la scène ? Et pourquoi ? Contrairement au projet du genre réaliste qui était de réduire la perplexité morale soulevée par le réel en donnant à voir des exemples de conduite, Norén, Richter et Pommerat réexposent théâtralement le spectateur à la violence et à la complexité du monde sans nécessairement proposer d’alternative ou de jugement. À travers les perspectives individuelles et confuses de personnages victimes de l’existence et en quête de sens, leurs écritures dressent un tableau plutôt pessimiste de la société. Documentées, inspirées par l’actualité et les débats contemporains, elles ne proposent cependant pas d’expertises clarifiantes comme le faisaient le réalisme critique brechtien et le théâtre documentaire de Piscator et Weiss. En cela, elles sont représentatives d’un important changement de paradigme dans la représentation du réel au théâtre, l’expertise politique laissant place à une expérience émotionnelle plus ouverte pour le spectateur.

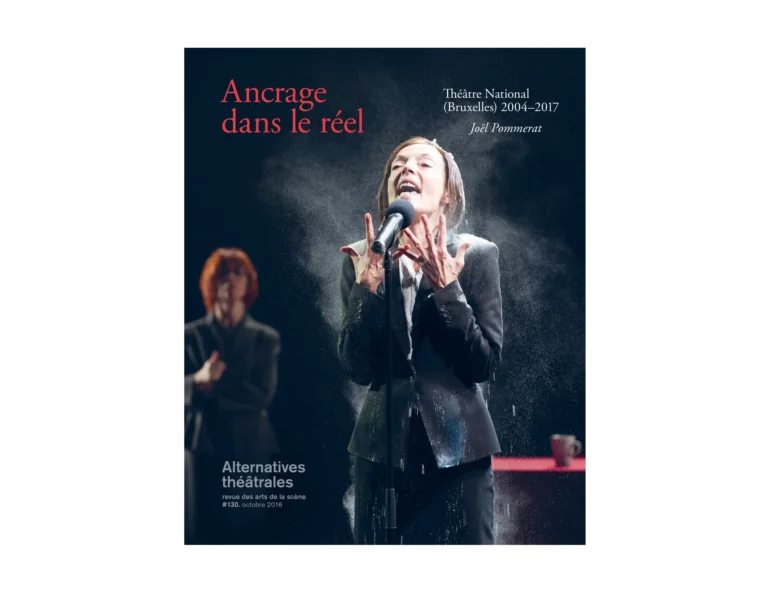

Représentatifs, Norén, Richter et Pommerat le sont aussi quant aux nouvelles alliances du texte et de la scène qu’ils déploient : Norén et Richter mettent en scène leurs propres textes, Pommerat écrit en même temps qu’il met en scène. Écriture textuelle et écriture scénique tendent à ne faire qu’un. Tous les éléments de la représentation participent à ces nouvelles (en) quêtes du réel et se chargent de sens autant que les mots. C’est ce travail suggestif de la scène que Pommerat nomme la « réalité fantôme4 ».

Le réalisme empathique et militant de Lars Norén5

L’œuvre de Norén est incontournable pour réfléchir au réalisme contemporain : le dramaturge suédois a en effet exploré un grand nombre de modalités de représentations du réel, du drame psychologique et familial au théâtre documentaire, en passant par des pièces de société consacrées à certaines catégories de la population et par une écriture plus minimaliste. Convaincu que « le théâtre a besoin de la réalité […], des problèmes que rencontrent les gens chaque jour et aussi de leur façon de parler et de penser6 », Norén a délaissé les salons bourgeois et les querelles domestiques (dont Démons et Automne et Hiver sont emblématiques) pour investiguer des lieux publics et des sujets d’actualité. « Je suis témoin de tellement de choses que je me dois de les raconter7 », dit-il au sujet d’À la mémoire d’Anna Politkovskaïa, présenté au Théâtre National en 2007 et dont le titre est un hommage à la journaliste russe assassinée suite à ses prises de positions sur la guerre en Tchétchénie.

Depuis Catégorie 3.1 créée en 1997 et pour laquelle il a vécu avec les marginaux de la place Sergelstorg à Stockholm, Norén développe un théâtre qu’il qualifie de « sociologique ». Il mène des enquêtes de terrain, rencontre des prisonniers, des victimes de torture, des réfugiés et dresse par l’écriture le constat d’un monde injuste et violent dans lequel le sens de l’humain est mis en péril. Dans Ici-bas, qui représente l’humanité abîmée et comique de trois clochards qui n’attendent plus Godot mais rejouent, ici-bas, une scène de crucifixion permanente, cette interrogation du sens de l’humain prend une tonalité religieuse. Les Garçons de l’ombre se passe en prison, Crises dans un hôpital psychiatrique tandis que Froid s’inspire d’un fait réel, la torture et l’assassinat d’un jeune suédois d’origine étrangère par quatre adolescents néonazis. Dans Fragmente, Norén continue à représenter les tranches de vie de personnes discriminées ou étrangères à elles-mêmes, invisibles les unes aux autres. Aujourd’hui, marginaux et errants font figure de personnages récurrents du théâtre contemporain (drogués de Purifiés de Kane, cadres déboussolés chez Richter, par exemple) mais Catégorie 3.1 fut un véritable choc théâtral, et l’on peut placer Norén au rang de ces écrivains qui, comme Vinaver en France, ont incité de plus jeunes auteurs à réinvestir le théâtre d’une fonction critique en osant une nouvelle forme de réalisme pour s’emparer de questions sociales.

La dramaturgie « sociologique » de Norén repose sur une monstration sans commentaire. La violence du monde est constatée : l’écriture se développe par accumulation ou juxtaposition de situations et par gradation dans l’horreur. Dans À la mémoire d’Anna Politkovskaïa, un enfant se prostitue pour aider sa mère à payer une cure de désintoxication mais la retrouve morte d’une overdose. Les didascalies décrivent des actions violentes : dans Froid, la conversation des quatre adolescents se mue en agression verbale puis en agression physique. « Ta gueule, putain, quand je parle. On discute, oui ou non ? » Le ressassement de la parole et sa crudité conjurent tout effet de langue d’auteur pour faire entendre une langue brute, chargée de réel et de souffrance. Lorsque Karl refuse de répéter « Heil Hitler », Anders le force « à se mettre à genoux. Keith saisit ses cheveux et renverse sa tête en arrière8 ».

On peut s’interroger sur la force critique de la représentation de cette souffrance : comme l’ont montré Luc Boltanski (La Souffrance à distance) puis Myriam Revault D’Allonnes (L’Homme compassionnel) à la suite des travaux d’Hanna Arendt, le spectacle d’êtres souffrants risque de substituer la pitié au critère de la justice. À la mémoire d’Anna Politkovskaïa multiplie les situations produisant indignation contre les persécuteurs et attendrissement pour les victimes. Après la scène insupportable de prostitution du petit Stoijko, un colonel racole une fillette aveugle à la gare, mais « change d’avis » et la protège… Dans le monologue du 20 novembre, inspiré du fait-divers de Sébastian Bosse, le public est directement interpellé, verbalement et physiquement. « Regardez-moi / Ou ne me regardez pas / Comme vous voudrez / Silence […] Vous êtes pas innocents9 ». Agressif, ce témoignage fait également entendre la souffrance d’un jeune à peine sorti de l’enfance, qui confie qu’il n’a « jamais embrassé une fille » et « aime les Simpsons ». Pitié, indignation, culpabilité, empathie : une des singularités de la dramaturgie de Norén est ce retravail des matériaux cathartiques, à travers un large spectre émotionnel, parfois ambivalent, qui vise à pousser le spectateur dans ses retranchements. Norén croit en une efficacité politique des émotions : selon lui, « le théâtre offre l’instrument le plus puissant parmi les arts pour changer nos visions du monde10 ». Des trois théâtres ici étudiés, c’est sans doute celui qui suscite le plus de réactions épidermiques, selon qu’on sera touché ou sceptique sur sa capacité à produire des formes d’émotions agissantes et critiques, qui ne redoublent pas la représentation médiatique à distance de la misère humaine.