Le 10 décembre 2016,

Alternatives théâtrales réunissait à La Bellone quelques auteurs de Belgique francophone.

L’occasion de faire le point sur les pratiques – multiples – et les réalités institutionnelles – complexes.

Littératures et auteurs

Antoine Laubin Quand on parcourt le n°61 (1999) puis le n°93 (2007) d’Alternatives théâtrales, tous deux consacrés aux écritures dramatiques, le constat est le suivant : quelque part entre ces deux radiographies, l’écriture scénique et la littérature se décollent l’une de l’autre. À partir d’un certain moment, écrire pour le théâtre ne relève plus de la littérature. La revendication de littérarité disparaît.

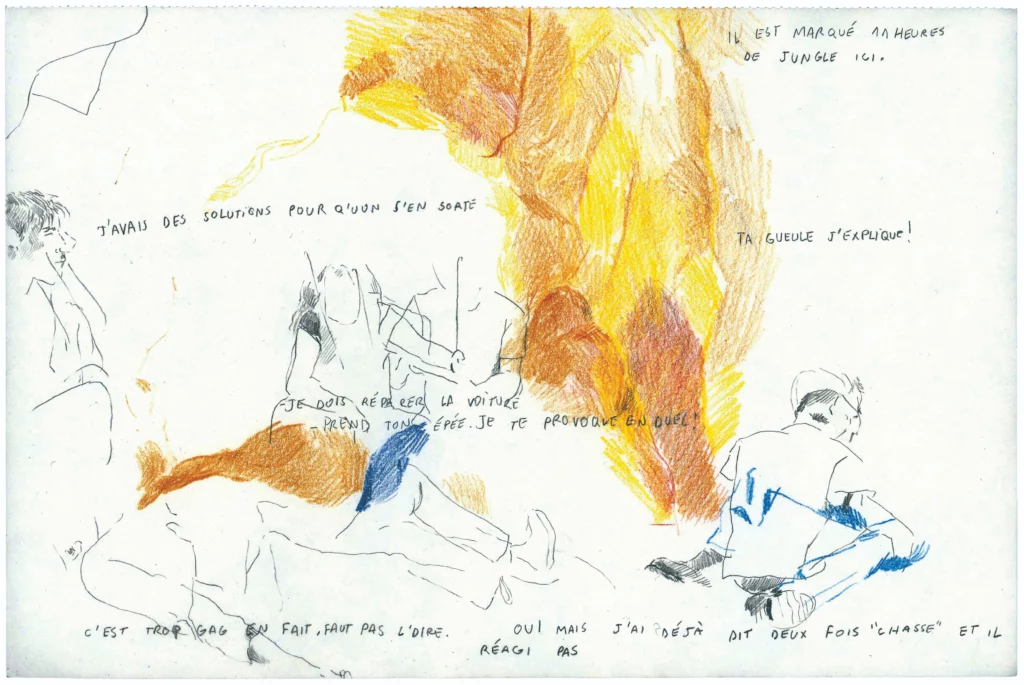

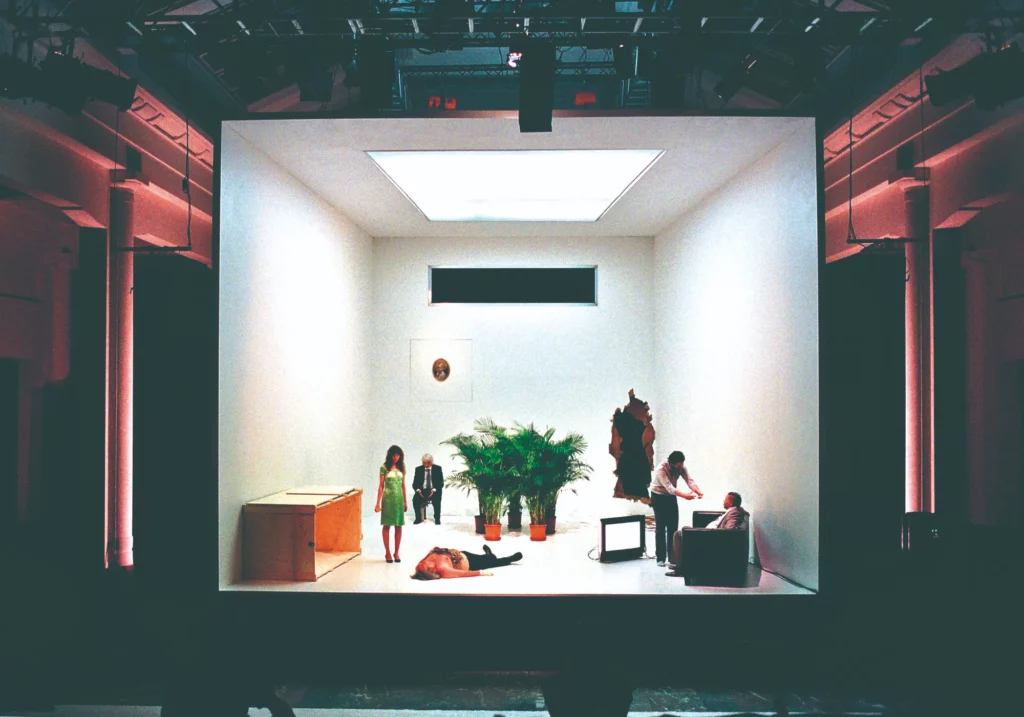

Claude Schmitz J’ai commencé par écrire des spectacles. Amerika est un spectacle très écrit, tant au niveau du texte que de tout le reste (les déplacements des acteurs, leurs mouvements, etc.). Avoir travaillé ensuite avec des comédiens non-professionnels a changé mon rapport à l’écriture. Les scories, les défauts de langage de ces acteurs m’ont intéressé davantage. Avec les années, je me dis que ce qui m’intéresse fondamentalement, ce sont les autres. Canaliser la question de la parole des autres au sein d’une structure dramaturgique claire a donc plus d’importance que le geste d’écrire. Il ne s’agit plus d’écrire des personnages mais de prendre les personnes elles-mêmes et de les inscrire dans une dramaturgie. Le spectacle devra rendre compte de la richesse de la langue des uns et des autres. Je n’aime plus l’idée d’auteur autoritaire qui décide comment les gens vont parler. Aujourd’hui, je mets en place des situations à partir desquelles on canalise ensemble la parole. Même si je fournis un scénario assez clair, je ne me sens donc pas véritablement « auteur » de mes spectacles, bien qu’il ne s’agisse pas non plus de créations collectives.

Benoit Hennaut Mais c’est toi qui fixes la parole des autres. Tu ne te revendiques pas auteur dans le sens où tu n’écris pas en amont les mots qui composeront le spectacle, mais c’est toi qui les fixes néanmoins, c’est toi qui décides ce qui y sera prononcé. Il y a donc un geste auctorial.

Veronika Mabari L’auteur, c’est l’autorité. Mais peut-être que l’autorité au théâtre ne passe pas nécessairement par les mots…

CS Quand j’explique l’histoire aux acteurs au premier jour de répétition, ils n’y comprennent pas grand chose. L’équipe oublie. Ensuite, nous travaillons situation par situation. Par exemple, je travaille souvent avec quelqu’un qui est serbe, dont le français n’est pas très bon. Il m’arrive souvent de conserver ses erreurs de français, qui révèlent quelque chose. L’enjeu est de parvenir à ne pas trop lisser. Et il ne s’agit pas non plus de regarder des bêtes dans un zoo : l’équipe discute beaucoup de ce genre de choses, on cherche ensemble. Le système qu’on a mis en place avec Judith (mon assistante) est de faire travailler les acteurs sur des situations précises en improvisation, dont on prend note intégralement. À la fin de la journée, on imprime. On a donc des kilos de texte, que l’on relit systématiquement avec les acteurs. À force d’éliminations et de corrections, le texte du spectacle émerge. Le résultat est un texte très écrit mais qui pour moi n’a aucune qualité littéraire.

Axel Cornil La question de la langue a tout de même l’air centrale dans ce que tu décris.

CS Oui, mais ce n’est pas un objet autonome. Je ne pense pas que ça puisse être lu ou publié.

AL L’auteur de théâtre serait celui qui écrit des textes dont d’autres pourraient s’emparer ?

CS Le théâtre est un art vivant. Shakespeare a écrit une œuvre pour les gens de son temps et puis les choses se sont figées. Le concept de l’auteur de théâtre est quelque chose d’étrange. Il me semble aujourd’hui qu’on associe le théâtre à une forme d’art mortuaire. Qu’est-ce qui pousse un metteur en scène à aller creuser pour la millième fois le même texte ?

BH Ce que tu décris est révélateur de la profonde autonomisation du théâtre vis-à-vis de la littérature. Mais, sans refaire ici toute l’histoire du théâtre, entre ce que tu dis du théâtre élisabéthain et la situation contemporaine, il y a eu tout un pan de cette histoire mené par des auteurs dramatiques qui s’inscrivaient pleinement dans l’histoire de la littérature, ce qu’une bonne partie du théâtre contemporain ne valorise plus vraiment aujourd’hui.

Nancy Delhalle Je pense que les deux pratiques coexistent. Il y a d’une part l’écriture de matériaux textuels pour le théâtre et d’autre part l’écriture de spectacles. Nous sommes dans une forme de dualité et un rapport de force opère entre ces deux perspectives. L’écriture de plateau tend aujourd’hui à dominer – du moins médiatiquement parlant – pour plusieurs raisons historiques. Il y a eu beaucoup de mouvements autour des auteurs (des mises en lecture, des réseaux pour promouvoir l’écriture etc.) et on peut se demander où tout cela a failli ? Depuis Koltès qui affirme que les auteurs existent mais qu’on ne les monte pas, affirmation en écho à laquelle tout un mouvement se constitue dans les années nonante, jusqu’aux années 2000 où les metteurs en scène utilisent les textes comme des matériaux, c’est-à-dire finalement évoluent en tant qu’auteurs (du spectacle), la place de l’écriture est toujours aussi problématique. On peut donc penser que le problème a été mal posé. La question de l’édition n’est sans doute pas innocente à ce sujet : on édite du théâtre mais qui le lit ? Bernard Dort, dans La Représentation émancipée, maintient ce double mouvement un peu dialectique entre le passage sur le plateau et le texte qui résiste : ce n’est pas le même lieu. J’ai tendance à penser que l’écriture de plateau est un lieu parfois un peu totalitaire : cette dimension dialectique en est absente, tous les matériaux y sont utilisés dans une forme d’homogénéité qui est celle de l’auteur du spectacle, ce qui n’est pas éloigné de la position hégémonique du metteur en scène de la fin des années nonante. La question interpellante est celle de l’écrivain qui écrit pour le théâtre et de sa place dans le champ théâtral. On a, par exemple, vu peu d’auteurs à la tête de théâtres… L’évolution d’une fonction d’un point de vue social et institutionnel est à interroger, ce débat-là est toujours en cours.

VM Où que je sois, j’écris. Que ce soit avec un groupe d’apprenants alpha, des plasticiens ou des gens de théâtre. C’est une manière d’interagir artistiquement, pour être en projet avec les autres hors des codes sociaux. Les mots m’intéressent davantage que l’« autorité finale ». Seule, j’écrirais un roman, un poème. Je pense le théâtre dans le lien avec l’autre et avec l’espace, qu’il soit théâtral ou non. Pour écrire du théâtre, j’ai besoin de la rencontre ; sans elle, l’écriture se clôt. Je ne peux pas projeter l’espace théâtral en moi, ou sur la page. Sur ma dernière expérience, Legs Maternel, nous étions quatre, et nous ne savions pas qui, de Layla Nabulsi ou moi, écrirait, qui mettrait en scène, qui serait sur le plateau. J’ai écrit, mais le texte est né entre nous. C’est au moment de la « signature », que les questions se posent. On perd beaucoup de temps avec des questions qui conditionnent notre rapport à la création, à nous-mêmes, qui introduisent des rapports de force inexistants : qui est payé pour quoi ? Quel nom apparaît sur le livre ? La réalité était un processus créatif organique, à quatre. M’en abstraire m’a posé problème. Par contre, au Québec, j’ai perdu le complexe de légitimité à m’identifier comme autrice, dans l’absolu. C’est mon métier. Il y a là-bas un rapport plus franc : ici il reste une timidité à dire qu’on est auteur.

AL Comment expliques-tu ce rapport plus décomplexé au Québec ?

VM Là-bas, les spectateurs réclament des écritures d’aujourd’hui qui parlent d’aujourd’hui !

« Quand un théâtre programme trop de répertoire au Québec,

il reçoit des lettres de réclamation, la presse en parle !

Le fait d’écrire en français des histoires d’ici et maintenant

pour des personnes d’aujourd’hui est une évidence. »

J’ignore pourquoi cela reste compliqué ici.

Marie Henry Mon écriture est née en même temps que le Groupe Toc. C’est au sein de ce collectif que j’ai commencé à écrire et que mes textes ont été montés. Nous avons créé ensemble un vocabulaire commun pour appréhender mes textes. Je travaillais à la dramaturgie de ces spectacles, j’étais donc présente lors du travail sur le plateau. La manière dont on montait les textes était donc en accord avec ma manière d’écrire : respect total de la ponctuation, des majuscules, des sauts de ligne, des italiques, des paragraphes, des tirets etc. Et le rythme des propositions scéniques correspondait au geste de l’écriture. C’était ce respect du graphisme du texte en quelque sorte, qui indiquait la manière de jouer, et pas le sens du texte en lui même. Le texte était abordé d’un point de vue sonore, musical et rythmique. Donc, oui, l’écriture dramatique est liée pour moi au plateau, à l’espace, même lorsque l’écriture est très écrite. Ma question a toujours été « Comment créer du jeu et questionner la mise en scène pour voir le théâtre que j’aimerais voir sur scène ? » Ou du moins empêcher de voir celui que je n’aime pas ? Comment jouer avec les codes théâtraux et m’en jouer ? Il s’agissait souvent pour moi, par des jeux de langues et de formes, de tendre des pièges à la mise en scène, de rendre impossible le fait de monter mon texte de manière psychologique par exemple. Lorsque j’enlevais tous les points et les virgules d’un paragraphe, c’était pour que le sentiment d’angoisse dégagé vienne de la difficulté du comédien à dire le texte plutôt que de ce que disait le texte en lui même. Les questions liées aux codes de jeu à mettre en place étaient primordiales. Aujourd’hui, j’écris beaucoup moins pour le théâtre mais je considère encore mon travail comme une écriture scénique. Je questionne encore une fois l’espace et les codes, mais ceux de l’image dorénavant ! En m’amusant avec ma sœur à confronter texte et images dans des espaces multi-projections. J’ai l’impression que pour beaucoup, une écriture scénique se résume à une grande partition textuelle et à une présence corporelle sur le plateau. Je pense pour ma part que c’est possible autrement.

BH Finalement, la distinction entre écriture dramatique et écriture scénique, question très bien documentée, a été parfaitement intégrée par le champ théâtral et est entrée dans les mœurs des auteurs eux-mêmes, dans leur rapport à la scène et au texte. Il y a une vraie absorption de la notion d’autonomisation de l’écriture scénique par rapport à l’écriture dramatique.

ND Quand Piemme écrit Mille répliques, il atteste de cela. L’évolution de son écriture prend en compte cette évolution.

AL L’exemple de Piemme est intéressant dans la mesure où cette écriture-là, que tu pointes justement, n’a pas remplacé l’autre. Elles avancent de front toutes les deux. D’un point de vue historique, est-ce que la cyclicité des dernières décennies, où règnes de metteurs en scène et d’auteurs ont alterné, ne débouche-

t‑elle pas aujourd’hui sur une coexistence ou aucun modèle ne s’impose réellement ?

AC Ma conviction est que, lorsqu’on écrit un spectacle, on pose une et une seule question. La chose à se demander est donc comment on déroule le fil de cette question. L’histoire est un moyen de parcourir un trajet autour d’une question. Si l’histoire fait un trajet, la question aussi. Si je prends l’exemple de mon texte Du Béton dans les plumes, je ne me suis pas dit « je vais raconter ma vie ou une compilation des récits de vie des quatre acteurs ». Le point de départ était la question « de quoi j’hérite ? », posée à mes partenaires de travail, et la question du récit est venue au fur et à mesure.

LE Que ce soit dans les témoignages que je recueille ou quand je travaille à partir de personnages qui préexistent – Hamlet et Eminem par exemple – ce que j’essaie de faire, c’est de donner de la parole. Les histoires émergent comme ça. Je fais se frotter des matériaux qui ne sont pas sensés se rencontrer… il y a un aspect « montage » à mon travail d’écriture.

CS Je raconte des histoires à base d’archétypes, en essayant de jouer avec les codes du storytelling. Il s’agit à la fois que le spectateur reconnaisse le récit archétypal et s’amuse avec nous à jouer avec ses codes. Ça, c’est ce que je fais depuis le début, mais aujourd’hui je tente aussi de m’effacer pour que les histoires des autres dominent. Si l’histoire ne m’échappe pas, je suis un peu lassé.

Circulations

ND Le problème éternel est la mise en contact entre les auteurs des textes et ceux qui vont les monter. L’évolution institutionnelle va dans le sens du porteur de projet qui détient ou cherche à détenir les conditions matérielles de la production du spectacle et va convaincre un théâtre d’accueillir ou de coproduire. La mise en relation des textes et des équipes n’est donc plus à l’ordre du jour dans les théâtres. C’est sans doute la raison pour laquelle les comités de lecture des théâtres disparaissent. Le relais vers le plateau n’est plus assuré par l’institution.

AC C’est l’endroit du désir qui est questionné là. L’institution ne peut pas se substituer aux désirs des metteurs en scène.

BH On en revient à ce qui domine aujourd’hui sur les scènes. C’est parce que ce n’est plus une pratique « à la mode » que les directeurs de théâtre ne cherchent plus à mettre en relation textes et metteurs en scène.

MH Vous le souhaiteriez ? Être mis en relation avec des équipes qui monteraient vos textes ?

AC Oui !

VM J’aimerais beaucoup débarquer au National avec un texte et leur dire : voilà, je voudrais que cette metteuse en scène le monte avec ces vingt actrices.

LE La forme de l’écriture pour ma part vient aussi d’un dialogue avec les lieux qui m’accueillent. Que l’auteur soit sollicité à un endroit de commande me convient, en fonction de ce que la personne en face souhaite mettre en place. Sortir de la logique « dossier /demande » et construire ensemble me semble bien.

BH L’auteur est une figure relativement marginalisée dans le paysage théâtral contemporain. Même si elle existe et qu’elle est valorisée à certains endroits, c’est la figure du metteur en scène qui domine, esthétiquement, institutionnellement, financièrement.

ND Pour aller dans le sens de Louise, il est vrai qu’il y a une tendance à des expériences plus réticulaires, moins clivées, où les projets peuvent se définir ensemble. Là, les structures pourraient jouer un rôle plus grand, en favorisant les réseaux qui existent déjà de manière informelle et en leur permettant de se déployer, par exemple. Les formes où les fonctions s’échangent et circulent ont tendance à se déployer.

Laurent Mulheisen,

directeur artistique de la Maison Antoine Vitez, Centre international de traduction théâtrale

À l’étranger, les choses se passent relativement bien pour les auteurs qui sont correctement inscrits dans les divers réseaux de production, lorsqu’ils sont en lien avec des compagnies, des théâtres, lorsqu’on leur passe des commandes, et surtout lorsqu’ils sont représentés par des agents. De ce point de vue, le monde francophone présente un manque. Dans le système français, ce sont les programmateurs et les metteurs en scène qui « ont le pouvoir ». Tant que la collaboration entre les auteurs, les compagnies et les théâtres ne trouvera pas un terrain favorable à une grande échelle –il y a bien sûr de belles exceptions– (des résidences, des postes de conseillers dramaturgiques, des commandes d’écriture), la place de l’auteur – sa possibilité de toucher un public par la présentation de son œuvre sur un plateau – ne bougera pas. On atteint un plafond de verre dans les dispositifs actuellement en place en France, même si l’édition théâtrale ne se porte pas trop mal. La situation est différente dans les pays où existent des agences d’auteurs, c’est-à-dire des structures pour lesquelles la représentation des auteurs est une question de survie économique. Dans les pays anglo-saxons, l’auteur est au centre du dispositif de la création d’œuvres contemporaines ; ce n’est pas par hasard que les auteurs anglo-saxons sont davantage connus que les metteurs en scène. Les « Verlag » allemands choisissent les auteurs qu’ils font entrer dans leur répertoire et font circuler les textes. Le fonctionnement du système théâtral allemand offre, il faut le souligner, de nombreux débouchés aux auteurs. Quand l’un d’entre eux est « pris » dans une agence, il y est défendu : ses textes sont lus et commentés dans le cadre d’un « lektorat » au sein de sa maison, dont les collaborateurs savent à quels théâtres, à quels bureaux de dramaturgie envoyer ses pièces ; puis, le relais est pris dans les théâtres par l’intermédiaire des « Dramaturgen ». Il n’y a pas un seul théâtre en Allemagne sans bureau de dramaturgie ! Les dramaturges sont véritablement des intermédiaires entre les auteurs et les metteurs en scène, ils sont responsables en quelque sorte du « destin » du texte sur la scène. Ça crée immanquablement du lien : dramaturges et metteurs en scène discutent, vivement parfois, ce qui est très sain – et que nous ne connaissons pas du tout en France où les auteurs sont pour ainsi dire livrés à eux-mêmes. En Italie, en Grèce ou en Espagne, la situation économique a tout dérégulé, et chacun se débrouille comme il peut. Il y dix ou quinze ans, on constatait que le grand sujet des auteurs était l’incommunicabilité entre les êtres. Aujourd’hui, on aborde beaucoup plus la difficulté de s’exprimer soi-même. Il y a une tendance profonde qui s’affirme dans les textes, autant dans la fable que dans le traitement des personnages : comment se dire soi sur une scène ?

Propos recueillis par téléphone le 23 novembre 2016

Caroline Marcilhac,

directrice de Théâtre Ouvert, Centre National des Dramaturgies Contemporaines

Il faut distinguer l’artistique de l’institutionnel. D’un point de vue artistique, il y a, aujourd’hui comme il y a dix ans, des auteurs-metteurs en scène, des auteurs qui livrent des textes à des metteurs en scène, et des collectifs qui fabriquent leur dramaturgie pendant le temps du travail. Ce qui a évolué ces dix dernières années, c’est le développement de ces collectifs avec des dramaturges qui participent au travail collectif directement au plateau avec une part d’écriture et une part d’improvisation. L’autorité de l’auteur y est sans doute mise en question mais ça place l’auteur au cœur des processus de création. Ça a un impact sur l’écriture. On constate la recherche d’un effet de réel, avec des écritures les plus quotidiennes possibles, qui peut tout aussi bien avoir des effets très saisissants ou un peu banalisants. Mais toutes les formes d’écriture du théâtre continuent de coexister, même si le développement du théâtre documentaire est important. La reconnaissance de Mohammed El Khatib en est un signe, par exemple. Il y a quelque années, on constatait un mouvement de suspicion général vis- à‑vis du récit : la fiction a été assimilée à du story-telling. Aujourd’hui, on constate plutôt un mouvement de retour du récit, en parallèle à cette veine documentaire. D’un point de vue institutionnel, les auteurs font toujours l’objet d’attention des pouvoirs publics, mais d’un statut social très peu protecteur. Il y a aujourd’hui davantage de bourses à l’écriture de longue durée. Pour autant, mis à part les auteurs-metteurs en scène, il n’y a pas d’auteur à la tête des grands théâtres. On constate toutefois que des directeurs nommés récemment, Wajdi Mouawad ou Stanislas Nordey par exemple, placent l’écriture contemporaine au centre de leur projet. Ça peut faire bouger les lignes.

Propos recueillis par téléphone le 23 novembre 2016.

Vincent Romain,

coordinateur du Centre des Écritures Dramatiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Il y a quinze ans, la place de l’écriture dans les formations était inexistante en Belgique francophone. Aujourd’hui, les cursus de l’Insas et du Conservatoire de Mons, par exemple, intègrent l’écriture, ce qui est une vraie avancée : ça affirme l’imbrication de l’écriture dans le processus créatif. C’est par ce biais que la place de l’auteur peut évoluer. D’un point de vue

économique, le bâs blesse encore ! Les productions des spectacles ne prévoient que rarement un budget pour l’auteur. L’auteur n’est jamais, ou extrêmement rarement, le moteur d’une création. Certains auteurs décident alors de renverser la situation pour ne pas dépendre du désir de l’autre et montent eux-mêmes leur propre texte. C’est le cas de Céline Delbecq par exemple. Mais ce n’est pas toujours un désir artistique premier, il y a une dimension souvent très pragmatique à ces situations : « si je souhaite que mon écriture existe, je dois la porter ». Le principe des commandes n’est pas dans notre culture en Belgique francophone mais pourrait changer la situation des auteurs s’il était davantage développé (il l’est en Flandre ou dans le monde anglophone). Le travail d’écriture de plateau n’est pas non plus justement rémunéré, en dehors des rares structures, comme L’L, qui y sont dédiées dans une logique de recherche. Financer cinq acteurs pendant quinze jours pour qu’un auteur puisse écrire, ça n’existe pas encore en dehors des périodes de création. Ce sont des pistes à développer.

Propos recueillis le 25 novembre 2016.