Les créations scéniques de Christiane Jatahy travaillent sur les frontières, leurs porosités et leurs réversibilités, sur les « lignes ténues »1 qu’elles dessinent et sur l’épreuve desquelles jouent ses spectacles : entre le théâtre et le cinéma, entre l’acteur et le personnage, et, primordialement, entre la réalité et la fiction. Et, par le jeu sur ces frontières, c’est évidemment la position du spectateur qui est interrogée – si ce n’est son statut même. Alors que, comme elle l’explique elle-même, « dans ses travaux précédents la question était de transformer une matière réelle en une matière fictionnelle, à partir de Julia, en 2010/2011, l’enjeu a été de réussir à injecter une réalité supposée à l’intérieur d’une fiction préexistante, en l’occurrence Mademoiselle Julie de Strinberg »2 ; entreprise prolongée et menée plus avant avec E se elas fossem para Moscou (d’après Les trois Sœurs de Tchekhov), deuxième volet après Julia d’une trilogie à partir de textes du répertoire théâtral que A Floresta que anda, inspirée du Macbeth de Shakespeare, vient clore.

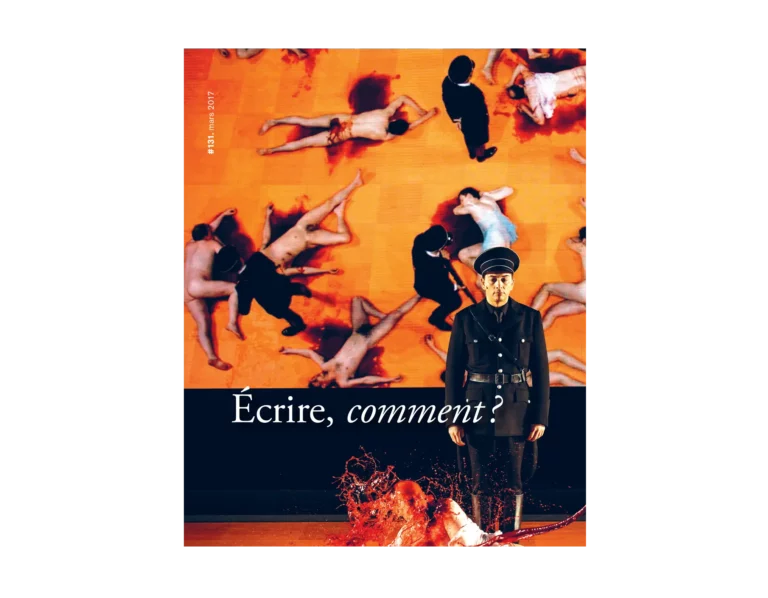

Mais A Floresta que anda pousse encore plus loin le déplacement des cadres et des frontières, et la mise en question du rapport du spectateur à la représentation et à ce qu’elle peut convoquer du monde, son renvoi à l’expérience de sa propre position : non seulement parce que la pièce de Shakespeare n’y est en rien représentée ni adaptée, mais traverse le spectacle par échos et bribes – le hante, pourrait-on dire, l’inspire, lui fournit matériaux, références, images, et fonctionnant comme la métaphore d’un état du monde ; mais surtout par la singularité de la forme proposée : une « installation-performance ». C’est une installation vidéo, comme il peut en être présenté dans des galeries d’art, qui en constitue la situation de départ ; celle-ci sera progressivement théâtralisée au fil d’une évolution spectaculaire singulière, dont les spectateurs vont être une part essentiellement constitutive, non pas dans une simple jouissance participative ou interactive, mais dans l’expérience troublante de la mise en jeu, spéculaire et intimement critique, de leur propre position – placés eux-mêmes sur la « ligne ténue » de leur propre statut de regardants.

Une installation vidéo, voire une exposition de vidéos, donc – et plus précisément de vidéo documentaire. Les créations de Jatahy se nourrissent sans cesse d’un travail documentaire3 ; mais pour A Floresta que anda, c’est la présentation des vidéos qui constitue le dispositif initial du spectacle, son premier degré : le spectateur entre dans une salle présentant quatre vidéos sur quatre écrans suspendus disséminés dans l’espace rectangulaire – pour ce qui est des représentations au Centquatre-Paris4. Les seuls sièges sont quatre petits bancs face aux quatre écrans, et nulle distinction ne se présente dans l’espace qui en désignerait une partie comme appelée à devenir un espace scénique. Seul un bar au fond de la salle (un grand miroir s’étend derrière lui sur toute la largeur) constitue un sous-espace de nature différente. Le spectateur/visiteur se retrouve ainsi à passer d’une vidéo à l’autre, ou à s’attarder devant l’une d’entre elles, ou encore à circuler entre les écrans et le bar : l’espace unique englobe le spectateur et est infléchi par ses circulations.

Les abus du pouvoir politique et policier sont au cœur des documentaires projetés : l’un des témoignages est celui d’un étudiant arbitrairement arrêté et emprisonné pour avoir participé en juin 2013 à des manifestations lors du mouvement de protestation et de revendications politiques et sociales qui a alors marqué le Brésil ; un autre est celui de la nièce d’un maçon habitant dans une des plus grandes favelas de Rio, Amarildo de Souza, « disparu » en juillet 2013 après avoir été emmené pour un « contrôle » après une descente chez lui des mal-nommées « Unités de Police Pacificatrice ». Les deux autres témoignages ajoutent l’expérience de l’exil à celle de la violence politique qui en est la cause, avec le cas d’un jeune Congolais réfugié politique au Brésil, ainsi que – et cette vidéo-là à été tournée spécifiquement pour la reprise en Europe5 (le processus de création et de diffusion de A Floresta que anda a en effet pour principe de poursuivre le travail documentaire et donc la production de nouvelles vidéos dans les différentes régions du monde où il tourne) – celui d’un journaliste syrien persécuté par le régime de Bachar el Assad, ayant finalement dû et réussi à fuir et actuellement réfugié en Allemagne. Il s’agit donc de quatre cas différents de victimes non pas d’un « mal » général et abstrait, mais de la violence d’un ordre social et politique. Les quatre vidéos ne nous donnent pas, ou très peu, à voir les visages des témoins : on voit par contre souvent leurs mouvements de mains, et les images s’attardent surtout sur les lieux concrets dans lesquels ils résident – majoritairement des « cadres urbains très dégradés » (mais filmés avec une véritable qualité plastique) manifestant une situation sociale, une position de « non-appartenance et d’exclusion »6.

Ce dispositif d’installation vidéo se pratique au premier degré : les documentaires valent hors de toute logique fictionnelle, et sont diffusés intégralement, en boucle. Mais il se trouve en fait déjà pris dans une fiction, discrète mais effective, avec la présence, au fond de la salle et à l’écart des vidéos, du bar, où le spectateur peut aller se faire servir un verre, s’attarder, discuter… Si l’installation est réelle, la situation fictionnelle ainsi mise en place est celle de son vernissage, auquel nous serions conviés – léger désaxage de la situation de visite d’une exposition, dans les espaces qu’elle met en jeu et dans les inflexions possibles de l’implication des spectateurs et de leurs relations et comportements.

C’est sur cette base, ténue, de fictionnalisation que se déploient peu à peu une suite de légers incidents, de perturbations comme autant de dissonances d’abord presque imperceptibles, puis d’événements plus fortement spectaculaires – le bar se trouvant d’ailleurs être un des premiers lieux de manifestation de ces menus événements, comme autant de troubles dans la situation initialement instaurée, avant que l’espace et les rapports qu’il configure ne se mette lui-même à se transformer. Ainsi va s’enclencher le cours spectaculaire de la « performance ». Mais il importe de ne pas réduire ces événements à leur linéarité et à la constitution d’un cours narratif ou démonstratif par le développement d’une représentation : ce qui se met alors en œuvre, c’est une série de mutations de l’espace qui nous englobe (et qu’en bonne partie nous constituons) : un jeu de distorsions et de reconfigurations de l’espace premier et de la situation qu’il posait, et, partant, de la place qu’il nous donnait, travaillant alors à un ébranlement, concret et pluriel, une mise en crise de notre assise et de notre statut de spectateurs.

Les troubles sont d’abord ponctuels et discrets, ne pouvant être remarqués ou soupçonnés que par quelques spectateurs, selon là où ils se trouvent et là où ils portent alors leurs regards. Une jeune visiteuse, sans doute ivre, trébuche et tombe au milieu des autres spectateurs. Au bar, certains spectateurs peuvent être vus se livrant à des actions saugrenues : un homme fouille dans un sac féminin abandonné sur le comptoir du bar ; un autre dans la chair d’un poisson ouvert ; un autre boit longuement un énorme verre d’eau rempli à ras bord ; quelqu’un plonge sa main dans un aquarium pour en retirer quelque chose ; une autre personne encore plonge sa main dans le même sac et en ressort quelques billets tâchés de sang, avant de nettoyer ses mains rougies dans l’eau de l’aquarium voisin : des actes dont certains, pourra-t-on remarquer (mais sans doute plus tard), semblent prendre à la lettre des expressions simples (boire jusqu’à la lie, saisir l’occasion, avoir les mains pleines de sang…), et peuvent recouper certains motifs de Macbeth (les mains sanglantes, la nécessité de les laver, la tentation et la saisie d’une opportunité de gain, etc.). Insidieusement, par le seul jeu des regards et des déplacements au sein du public, on peut être amené, ou non, à en remarquer certains, ou juste à se dire que « quelque chose » se passe du côté du bar. Ces micro-actions, on peut aussi se rendre compte qu’elles sont effectuées, discrètement, par une catégorie particulière de spectateurs-visiteurs, équipés d’une oreillette. Certains se sont en effet vu proposer, dans la file d’attente avant d’entrer en salle, d’être ainsi appareillés de manière à recevoir quelques instructions pour participer au spectacle – deux catégories différentes de spectateurs se trouvant ainsi constituées au sein même de l’espace commun, pouvant de fait être amenées à se jauger l’une l’autre.