Un soir de juillet 2016, au Cloître des Carmes d’Avignon.

Le referendum sur le Brexit a eu lieu quinze jours plus tôt. Ce soir-là, l’équipe de football du Portugal a remporté la finale de l’Euro. Et, quatre jours plus tard, l’attentat de Nice plongera la cité des Papes, comme l’Europe entière, dans la stupeur.

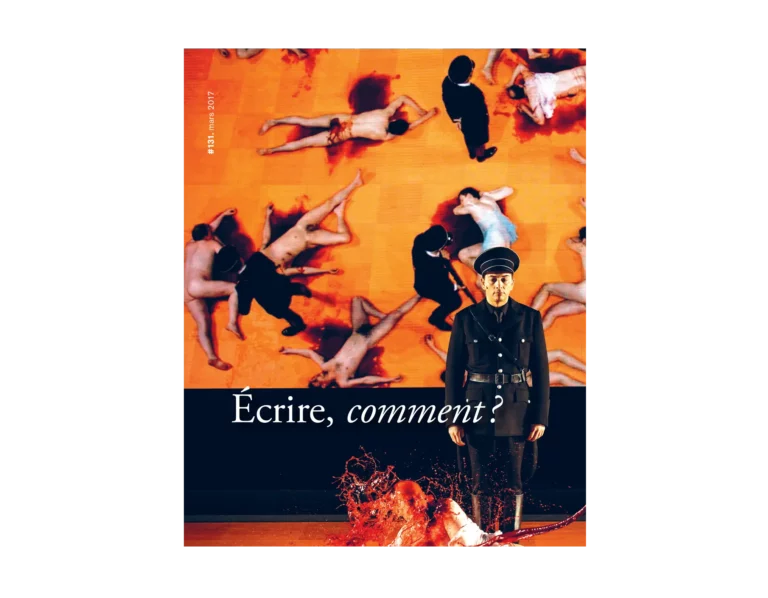

Dans la nuit avignonnaise, Angélica Liddell joue sa nouvelle création, ¿Qué hare yo con esta espada ? Durant cinq heures, alternent les tableaux choraux muets et les passages monologués performés par Liddell elle-même. Dans les premiers, quatre acteurs japonais et un ensemble de jeunes filles blondes sont chorégraphiés avec précision ; dans les seconds la metteuse en scène nous prend violemment à partie et évoque parallèlement le destin du cannibale Sagawa et le drame du Bataclan, dont elle tente de prouver qu’elle est la responsable. Le tout forme un ensemble d’une intensité rare, esthétiquement très maîtrisé et passionnant de bout en bout. S’y répondent dialectiquement une écriture scénique précise et précieuse et un flot verbal tonitruant.

À l’examen du texte, publié par les Solitaires intempestifs (Que ferai-je, moi, de cette épée ? traduction de Christilla Vasserot), on constate que cette seconde écriture, ample, âpre, aux qualités littéraires indéniables, ne laisse rien transparaître de la concrétisation scénique voulue par Liddell. N’y figurent ni les nymphes blondes ni les poulpes qui feront beaucoup parler d’eux dans les rues d’Avignon (celles-ci se masturbant à l’aide de ceux-là) ; ni le mur végétal ni le chœur baroque assurant le bouleversant final ; ni – encore moins – l’évocation de l’invraisemblable diffusion, étrangement tout aussi bouleversante, du standard kitsch L’oiseau et l’enfant de Marie Myriam durant les saluts de l’équipe. En somme, n’a été imprimée dans l’ouvrage édité que la seule strate littéraire d’une œuvre qui en compte de multiples autres.

Il y a, dans ¿Qué hare yo con esta espada ? comme un point d’aboutissement dans le processus d’écriture de Liddell, une fusion de ses tentatives précédentes en un ensemble cohérent et extrêmement ambitieux. Elle s’y montre autrice, dans tous les sens de ce terme – on le verra dans les pages qui suivent – archi-polysémique. À la fois pleinement autrice « en chambre » d’un texte fragmentaire et en même temps très tenu, qui peut se lire chez soi ou être mis en scène par d’autres et qui paie sa dette à Nietzsche et Cioran, et, conjointement, autrice « de plateau » d’une proposition scénique très aboutie où s’entrechoquent corps et matières, mots et sons, constructions picturales et partages de l’instant entre scène et salle.

En assumant les différentes fonctions d’autrice, metteuse en scène et performeuse de ses spectacles, comme d’autres avant elle et depuis elle, Angélica Liddell brouille les cartes. Si le cinéma a, depuis la Nouvelle Vague, tranché sans ambiguïté la question de la fonction auctoriale (est auteur de film celui qui le conçoit dans sa globalité, bien au-delà du strict scénario), les arts de la scène n’en finissent pas d’osciller d’une conception à l’autre au fil des décennies.

La grande question pour moi est celle de l’écriture :

qu’en est-il de l’écriture dramatique, de l’écriture de spectacles ?

C’est là qu’il est question de construction, d’élaboration, de point de vue, de responsabilité : à l’endroit de l’écriture. On ne remet pas une part de la responsabilité artistique à la salle.Nancy Delhalle

En 1999, sous la direction de Joseph Danan, Alternatives théâtrales publiait une radiographie des écritures dramatiques1. Dix-huit ans plus tard, où en est-on ? Comment dit-on le monde sur les scènes en 2017 ?

Si, aujourd’hui, en France et en Belgique francophone, de très nombreux metteurs en scène sont les auteurs de leurs propres spectacles (de Joël Pommerat à Anne-Cécile Vandalem, de Fabrice Murgia à Olivier Py ou David Lescot, en passant par Claude Schmitz et Stéphane Arcas), que les écritures collectives se multiplient et que les diverses approches de l’écriture de plateau continuent à se développer, si les écritures pluri- ou trans-disciplinaires s’imposent dans les programmations, la place de l’auteur « en chambre », sans avoir disparu, ne fait plus autorité… Si Piemme en Belgique et Vinaver en France contredisent ce constat rapide, qui sont désormais leurs héritiers ?

L’an dernier, lors de la table ronde qui ouvrait notre #128 consacré aux alternatives théâtrales aujourd’hui, notre collaboratrice Nancy Delhalle affirmait :

« La grande question pour moi est celle de l’écriture : qu’en est-il de l’écriture dramatique, de l’écriture de spectacles ? C’est là qu’il est question de construction, d’élaboration, de point de vue, de responsabilité : à l’endroit de l’écriture. On ne remet pas une part de la responsabilité artistique à la salle. »

Dans cette perspective, en envisageant un panorama des pratiques les plus diverses et en laissant la parole aux auteurs (dans le sens le plus large du mot), c’est sous le prisme de la responsabilité artistique que nous avons souhaité placer ce nouvel état des lieux des écritures dramatiques et poser cette question simple : comment écrit-on pour la scène aujourd’hui ?

- Nous publions en fin de numéro les constats qu’il posait à l’époque. ↩︎