Révélés en 2012 avec De nos jours au sein du collectif Ivan Mosjoukine, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel poursuivent leurs explorations avec GRANDE- : un condensé haletant de dix ans de recherche autour du cirque et de la parole, assaisonné d’un goût pour le spectacle à compléter.

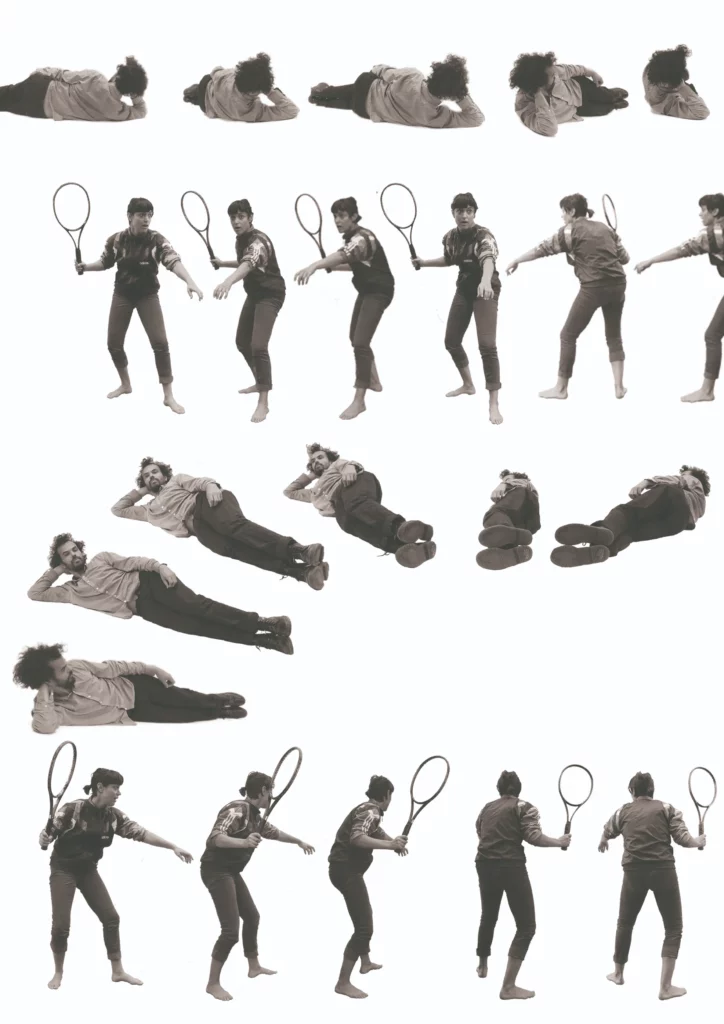

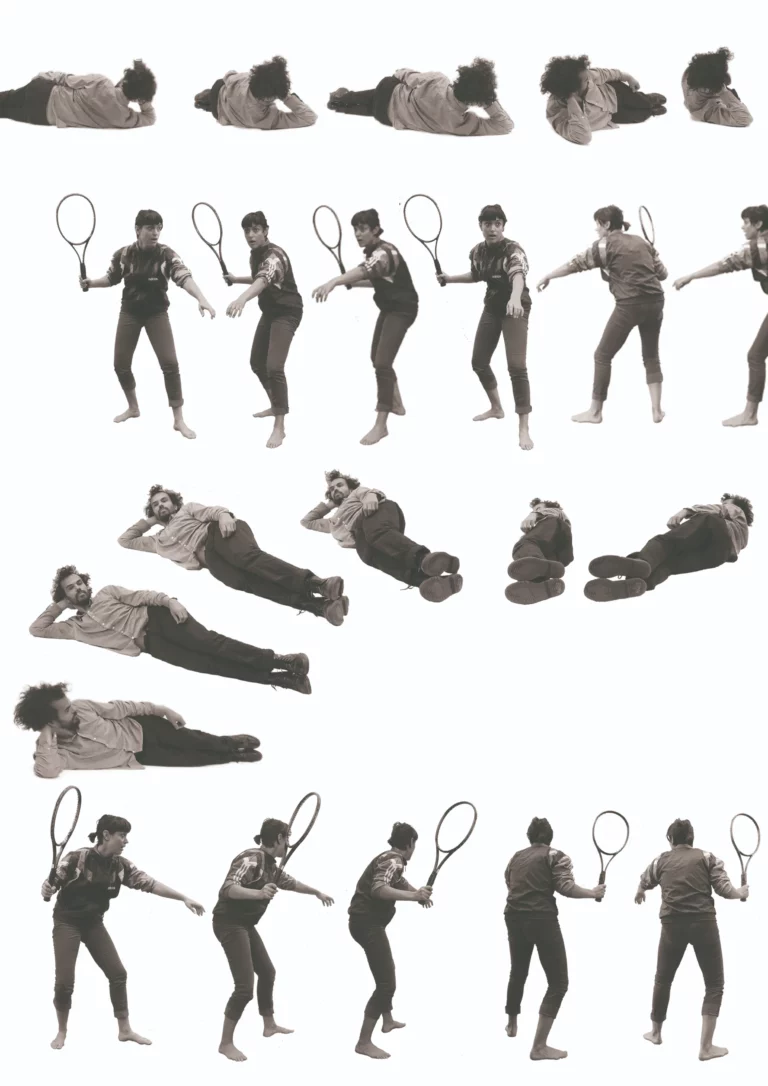

Ils sont nombreux, ces jeunes trentenaires qui portent un méta discours sur l’art dramatique. Antoine Defoort et ses comparses, au sein de l’Amicale de Production, ont à cœur de détricoter les codes du théâtre et de jouer avec leurs représentations1. Dans le cirque, s’affirme depuis plusieurs années un courant minimaliste, réduisant l’acte circassien à sa plus simple expression : Sébastien Wodjan enchaîne les performances pour perdre près de deux kilos de sueur en un spectacle ; Alexander Vanthournout propose une création sous contraintes qui questionne les fondamentaux de l’acrobatie… Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel, cérébraux et joueurs, croisent le fer entre pratiques circassienne et théâtrale.

Formation symétrique pour les deux : la première, issue du Conservatoire supérieure d’art dramatique de Paris, passée par le cinéma et le théâtre (on l’a vue notamment sur les planches de Jacques Rebotier ou Jean-Michel Rabeux, et au cinéma chez Christophe Honoré, Philippe Garel ou encore Antonin Peretjatko aux côtés de Vincent Macaigne), s’initie aux arts du cirque en 2005. Le deuxième a démarré par le cirque, à Rosny-sous-Bois puis au Centre National des Arts du Cirque (CNAC) de Châlons-en-Champagne, puis joue sous la direction de Christophe Huysman ou Mathurin Bolze après un passage par le Conservatoire de Paris. Dès leur rencontre en 2005 au CNAC, ils montent un laboratoire sur la prise de parole au cirque, un écueil sur lequel se sont échoués nombre de propositions, en tentant de théâtraliser artificiellement des actes qui regimbent naturellement à parler d’autre chose que d’eux-mêmes.

Écriture fragmentée

En 2012, le collectif Ivan Mosjoukine posait une petite déflagration avec De nos Jours [notes on the circus]. Aux côtés de Maroussia Diaz Verbèke et Erwan Ha Kyoon Larcher, Vimala et Tsirihaka s’y attelaient de front à relire l’histoire du cirque, jouer avec ses fondamentaux et détourner ses interdits. Suivant le déroulé de notes dûment chiffrées sur la feuille de salle, les saynètes s’y égrainaient, jouant sur une écriture sérielle et ludique. Une manière de rafraîchir le cirque, tout en se fiant à la joyeuse incohérence dramaturgique qui émerge naturellement de son essence : une succession de propositions hétéroclites, où la peur côtoie le rire, dans une mise en jeu de pulsions archaïques, insolites ou dérisoires. « Nous avions listé plusieurs principes d’écriture : une même scène pouvait être rejouée sous plusieurs angles différents, ou revenir à l’identique tout en progressant ; d’autres étaient annonciatrices, et ne prenaient sens qu’à la fin… C’est le choc entre ces fragments qui les faisait parler. Si le spectateur lisait la feuille de salle, ces fragments se reliaient ; sinon, c’était des actes isolés absurdes », commente Vimala Pons.

Le collectif empruntait alors à Barthes ou aux Appunti de Pasolini, mais aussi au montage cinématographique. Ivan Mosjoukine est un comédien « joué par le cinéma », via une expérience menée dans les années 1920 connue sous le nom d’effet Koulechov, du nom de son réalisateur : un gros plan sur le visage inexpressif de l’acteur, monté dans trois contextes différents, suscitait autant d’interprétations chez le spectateur manipulé à son insu. Quatre ans après, Vimala et Tsirihaka poursuivent en binôme leurs explorations dans GRANDE-. Tous deux prennent un malin plaisir à labourer les champs sémantiques. Après le numéro de cirque, qui devenait littéralement un chiffre dans De nos jours, GRANDE- prend comme appui la revue de music hall : « Passer en revue nous permet d’effectuer une traversée, d’articuler les fragments d’une écriture saccadée autour d’une thématique qui n’en est pas vraiment une », remarque Tsirihaka. Alibi fertile, quand on prend le temps d’examiner tous les sens du mot : « revoir son jugement, quelqu’un ou quelque chose, mais aussi une situation passée, ou encore dénoter une erreur… C’est forcément non exhaustif, d’ailleurs les Longs poèmes courts à terminer chez soi de Robert Filliou sont une de nos références. Écrire, c’est aussi arrêter d’écrire ; certaines idées sont plus intéressantes à évoquer qu’à concrétiser. »