Évoquer la place du chorégraphique dans les nouvelles esthétiques iraniennes oblige à situer les enjeux de la présence ou de l’absence, de la visibilité ou de l’invisibilité des corps. Cela, non pas tant pour jeter l’opprobre sur des diktats qui chercheraient par tous les moyens à en masquer les contours mais pour s’affranchir de la question identitaire comme de présupposés euro centristes. Et d’abord, de quel corps s’agit-il ?

Quelles en sont les bornes ? Quelle en est la nature, le genre, la matière ? La réalité des corps iraniens est moins éloignée que méconnue et encore bien peu représentée sur les scènes dans son hétérogénéité.

« Quand je suis arrivée aux Pays-Bas pour étudier la danse », se souvient Sétâreh Fatéhi1, « j’ai découvert une conception totalement dévoyée de mon pays d’origine. Mais tout au long de mes études et au fil de mes rencontres, je me suis rendue compte que je pouvais modifier cette vision de manière bien plus positive, non seulement en raison de ma présence mais au travers de ma danse. » Il paraît opportun de dresser une cartographie des mobilités pour localiser tant les chorégraphes actifs en Iran tels que Dâvoud Zâré2, que ceux de la diaspora qui gravitent entre les différentes capitales, d’Amsterdam à Bruxelles, de Paris à Berlin, tout en maintenant des liens étroits avec Shiraz ou Téhéran. Certains de ces chorégraphes sont issus du théâtre et pour deux d’entre eux du Mehr group. Mohammad Abbâsi, acclamé pour sa vidéodanse I am my Mother (2008) a étudié la danse au CNDC d’Angers avant de fonder en 2010 l’ICCD (The Invisible Center of Contemporary Dance) en Iran et de lancer l’Untimely Festival dans une relative clandestinité. Ali Moini, lui, en parallèle à une formation musicale, a suivi des études d’art dramatique avant de rejoindre l’équipe d’Amir Rezâ Koohestâni en 2001 comme acteur et comme compositeur. Après des études à Lisbonne puis au CNDC, il s’est installé en France. Mais c’est aux Pays Bas, en 2013, que les deux artistes, rejoints par Ehsan Hemmat, ont pu reprendre la pièce Recall your Birthday3 initialement produite à Téhéran en 2006. Dans le documentaire So you think you can dance in Iran ?4 qui accompagnait cette reprise, les trois artistes mettaient en exergue les difficultés qu’ils avaient eux-mêmes à cerner les raisons qui rendent la danse si suspecte aux yeux des censeurs alors que les termes plus œcuméniques de « théâtre physique » permettent de la promouvoir de manière indirecte. C’est d’abord en frayant un passage à des expressions non verbales, au travers du théâtre de texte et au prétexte de l’intermédialité que le langage gestuel a pu progressivement s’émanciper. Quant au milieu chorégraphique, il s’est organisé depuis une dizaine d’années de manière autonome pour proposer des échauffements et partager des questionnements dans un rapport toujours renouvelé et décapant à la tradition. Et si l’enseignement de la danse a été officiellement proscrit, les pratiques, elles, n’en ont pour autant pas été éradiquées. Mouvantes, elles se révèlent d’une étonnante plasticité, voyageant d’un style à l’autre, ainsi qu’en atteste le re-enactment par Hiva Sedaqat des Equipment Pieces de Trisha Brown. Membre du collectif MaHa, la danseuse autodidacte présentait en mars 2016 au Da Theater House5, Room, un solo de huit minutes à la scénographie épurée. Allongée sur une plaque d’acier qui répercute et amplifie chacun de ses sursauts, elle tentait de s’extirper de la gangue hypnotique d’un sommeil agité et dissonant.

Conçu comme une plateforme collaborative qui rassemble des artistes de toutes provenances, des chercheurs et les publics, et comme un thésaurus rassemblant des sources éparses, le projet de Sétâreh Fatéhi prend appui sur la philosophie : du corps sans organe de Deleuze au manifeste cyborg d’Haraway, tout en retournant aux racines médiévales d’un discours sur le corps véhiculé par les langages médical, philosophique et littéraire du monde islamique. Il emprunte son titre, Bodiless Heads6 (Des Têtes sans corps), à l’argument de l’homme volant d’Avicenne7 pour qui l’âme se nourrit du sensible, tout en affirmant, par rapport au corps qui l’abrite et qu’elle gouverne, indépendance et hauteur de vue. Quant à l’adjectif « bodiless », il signifie immatériel, indéfini, désincarné ou éthéré et renvoie ici à un corps asexué voire queerisé. Car si Sétâreh Fatéhi joue sur les mots, sa démarche n’en participe pas moins d’une micropolitique des corps, comme témoignait sa conférence performée à Utrecht8 en avril 2017. Dos au public, tantôt assise, tantôt allongée face à un écran, la chorégraphe se soustrayait aux regards en une attitude radicalement minimaliste afin qu’exsude à l’image la sensualité d’autres corporalités que la sienne. Filmée en 2011 dans le secret des intérieurs, la série Une conversation au salon rassemble des matériaux hétérogènes, dont les poses empreintes d’une rigidité toute classique d’un professeur de danse traditionnelle et le touchant portrait de la grand-mère de Sétâreh, aux articulations rongées par l’arthrite, évoquant à regret son agilité perdue. Au delà de ces instantanés diffractés, ce sont les multiples facettes d’une corporéité multivoque qui en viennent à miroiter.

Dualité, ambiguïté, dédoublement, distorsions du passé ou déformations du présent, les propositions du programme iranien de l’édition 2016 du festival Montpellier Danse

avaient en commun de dérouter toutes attentes. La pièce The dead live on for they appear living on dream (Les Morts continuent à vivre ; car ils apparaissent en rêve aux vivants) d’Hooman Sharifi9, faisait référence à la part fictionnelle inhérente à la construction de toute identité.

Sur un plateau simplement habillé d’une tenture suspendue à mi-hauteur mais pleinement habité par les instruments de Mehdi Bagheri, d’Arash Moradi et d’Habib Meftah Boushehri, le corpulent Sharifi ébauche une improvisation jazzy aux entrelacs aussi sinueux que les méandres du processus mémoriel auquel il tente de s’agripper. Il se défigure en tournoyant, se dérobe, se scinde, brouille les pistes pour mieux s’abandonner au vertige de la désorientation.

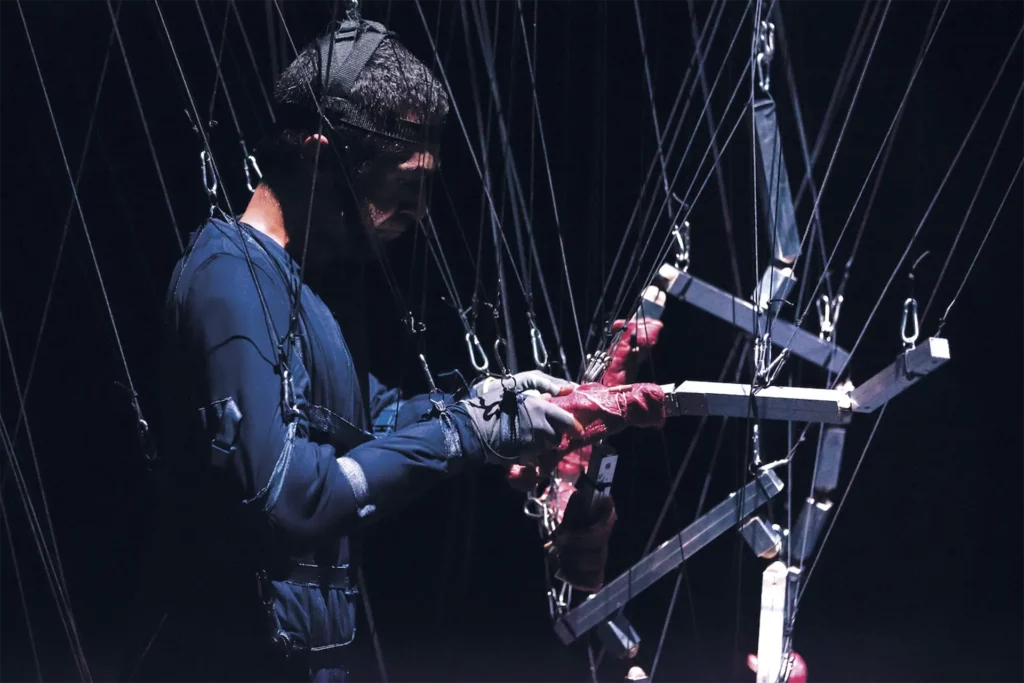

Dans Man anam ke rostam bovad palhavan (C’est par Rostam que j’hérite de ma gloire), arnaché à son double marionnettique10, Ali Moini atteignait lui ce point de non retour où la nature de la relation entre l’objet manipulé et son manipulateur s’infléchit pour les fusionner dans l’identique. Paré de lamelles de viande, cet exosquelette en métal, qui, perfusé par le réseau des câbles qui l’attache au danseur, a vampirisé une heure durant ses forces et sa volonté, se voit finalement affublé tous les attributs du vivant. Mais le dialogue avec ce répliquant qui enregistre et retransmet mécaniquement chacune de ses impulsions est aussi ce qui rend l’être à sa virtualité.

La transcription d’un proverbe populaire pour évoquer les pouvoirs mimétiques de l’effigie rend palpable l’approximation d’une traduction, qui, faute de l’image juste pour circonscrire l’idée, creuse l’écart entre langue d’origine et langue d’adoption. Or, c’est précisément ce dilemme de l’interculturalité qui crée pour ces artistes transfuges l’espace propice à l’expérimentation. « Dans ma langue maternelle, le persan, qui est la langue dans laquelle j’ai commencé à penser aux choses, il n’y a pas de genre. Ni les objets, ni les idées n’ont de sexe. Dans ma langue, le mot « genre » se dit « jenssiat », qui signifie « matière ». Quand il s’applique aux objets, il désigne leur matérialité. Quand il s’applique aux êtres vivants, humains et animaux, il désigne leur sexe. Ainsi, dans ma langue, le genre de la table, c’est le bois.

- Sétâreh Fatéhi est sortie diplômée en 2012 du SNDO (School for New Dance Development) de l’Académie de Théâtre & Danse de l’Université des arts d’Amsterdam. Elle est à l’initiative de l’association TUSSEN-ruimte (Espace-entre) qui facilite les échanges entre l’Europe du Nord et l’Iran. ↩︎

- Dâvoud Zâré (1980) est chorégraphe et performeur. Il s’est formé à la mise en scène à l’Université des Arts de Téhéran et a suivi durant l’année 2013 – 2014, le Master en études chorégraphiques exerce développé en partenariat entre ICI-Institut Chorégraphique International/ CCN- Montpellier-Occitanie- Pyrénées/Méditerranée et le Département Théâtre& Cinéma de l’Université Paul Valéry Montpellier. ↩︎

- Dancing on the Edge festival, KorzoTheatre, La Haye 2013. ↩︎

- « So you think you can dance in Iran », film coproduit par Movies that Matter, Korzo et Dancing on the Edge 2013. ↩︎

- « MaHa Festival of Body Movement », manifestation placée sous l’égide du 35e Fadjr International Festival, Da Theater House, mars 2016. ↩︎

- http://artscabinet.org/portfolio/bodiless-heads ↩︎

- Ibn Sina Avicenne, « traité de l’homme volant », Livre des directives et remarques, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1999, pp. 303 – 310. ↩︎

- https :// performertrainingplatform. wordpress.com/upcoming- eventsl’heure, création 2016. ↩︎

- Hooman Sharifi est né en Iran. En 1974, âgé de quatorze ans, il part seul pour la Norvège et se forme en autodidacte au hip-hop et au street-jazz. Après des études de danse classique et moderne, il obtient en 2000, le diplôme de chorégraphe du National College of Dance d’Oslo. Cette même année il fonde sa compagnie Impure. On a pu le voir au Festival Montpellier Danse 2006 avec We faild to hold this reality in mind en 2006 et eb en 2012 avec Then love was found and set the world on fire. ↩︎

- Man anam ke rostam bovad palhavan (C’est par Rostam que j’hérite de ma gloire), Ali Moini, cie Selon l’heure, création 2016. ↩︎

- Sorour Dârâbi, FARCI.E, dossier de presse, Festival Montpellier Danse, juillet 2016. ↩︎

- Voir note 2 http://www.univ-montp3. fr/ufr1/index.php/formations/ masters-professionnels/ etudes-choregraphiques ↩︎

- Afsâneh Najmâbadi, Women with Moustaches and Men without beards, gender and sexual anxieties of iranian modernity, Los Angeles, University of California Press, 2005. ↩︎

- Le ghazal, ou « conversation avec une femme » est une forme poétique persane le plus souvent à connotation érotique. Apparue vers le dixième siècle, elle est elle-même issue d’une forme arabe appelée qasida. Le ghazal a été introduit en Inde par l’invasion mongole au douzième siècle. Il se pratique aujourd’hui non seulement en Iran (farsi), au Pakistan (ourdou) et en Inde (ourdou et hindi).En Europe, le ghazal persan a d’abord été connu par des traductions en latin, en allemand, en anglais et en français à la fin du XVIIe. ↩︎

- Afsâneh Najmâbadi, op.cit, p.17. ↩︎

- Les relations homo- érotiques étaient monnaie courante à la cour et dans la bonne société avant que ne s’impose, à la fin du XIXe siècle, la norme hétérosexuelle européenne. L’amrad était ce jeune éphèbe, courtisé par un aîné qui en plus de le célébrer dans ses vers et de l’éduquer, lui procurait ses conseils avisés afin d’aider ce partenaire plus jeune à s’affirmer dans la société. Les « sigeh » ou vœux de sororité étaient également fort répandus parmi les jeunes lesbiennes. ↩︎

- Idem, p.237. ↩︎

- La première de Savušun le 6 mai à l’Akademie der Kunst der Welt à Cologne Allemagne. ↩︎