Dans From the Basement to the Roof de Mahin Sadri, mis en scène par Afsâneh Mâhian (vu au Festival Fadjr de Téhéran en janvier 2017) l’actrice et autrice iranienne1 convoque une histoire réelle, un fait divers dramatique qui bouleversa des milliers de fans de la scène rock de Téhéran, de New-York et du monde entier.

L’histoire est celle, bien connue en Iran, de la destinée tragique des Yellow Dogs, un groupe de rock indé, découvert chez nous grâce à leur apparition dans le film de docu-fiction No One Knows about Persian Cats de Bahman Ghobadi (lauréat du Prix du Jury Un Certain Regard à Cannes en 2009). Ce film suit le parcours de quelques musiciens underground et leurs difficultés à jouer – le rock étant proscrit par les autorités du pays. Il met en lumière l’extraordinaire dynamisme de la contre-culture de Téhéran, le courage de certains artistes qui risquent gros en exerçant leur passion. Le réalisateur, qui vit exilé en Europe, a travaillé avec la journaliste irano-américaine Roxana Saberi, qui fut arrêtée et accusée d’espionnage.

Après la sortie du film (interdit en Iran), les musiciens qui y sont révélés – les membres des Yellow Dogs, dont le nom signifie en persan « fauteurs de trouble », fondé par Soroush Farazmand, guitariste et des Frey Keys, fondé par Arash Farazmand (frère de Soroush), batteur – ont eu maille à partir avec les autorités locales.

Mûs par une aspiration commune à la liberté artistique2, les Yellow Dogs ont pu profiter en 2010 d’une invitation à jouer dans un festival de musique au Texas pour s’établir Outre-Atlantique et tenter de conquérir le public américain. Ils s’installent alors à Williamsburg, un quartier de l’Est de Brooklyn et sont rejoints un an plus tard par les Frey Keys, à l’exception du bassiste qui ne pouvait quitter le territoire n’ayant pas fait son service militaire. Les deux frères Farazmand furent ainsi à nouveau réunis, et tout ce monde vivait ensemble dans une grande maison au n°318 de la Maujer Street. Arash devint le batteur des Yellow Dogs et le bassiste des Frey Keys fut remplacé par un certain Ali Akbar Mohammed

Rafie, iranien lui aussi. Ce dernier commença à manifester un comportement de plus en plus étrange : contrairement aux autres, il ne fit pas de demande d’asile (il vivait donc illégalement) et commit des infractions et un vol. Il fut éloigné par le groupe et cessa de les fréquenter. Quelques mois plus tard, le 11 novembre 2013, il pénétra, armé d’un fusil, dans la maison de ses anciens camarades et tua à bout portant les deux frères Farazmand ainsi que leur ami Ali Eskandarian, un chanteur qui vivait avec eux. Pooya Hosseini, quatrième camarade qui se trouvait là, réussit à lui échapper au terme d’une violente bagarre, et l’assassin finit par se suicider.

Les trois talentueux artistes tombèrent, à l’instar de leur idole John Lennon, mais à quelques miles de distance et trente ans plus tard, sous les balles d’un homme à l’équilibre psychique instable, au terme d’un « american dream » au réveil décidément tragique.

Soroush et Arash Farazmand sont considérés comme des héros de la dissidence artistique.

Ils furent enterrés, après moult difficultés, dans la partie réservée aux artistes du grand cimetière de Téhéran – ce qui n’a pas plu à la frange plus conservatrice de la ville qui était opposée à un tel traitement de faveur, même postmortem. Le tueur, Rafie, venait d’une famille plus modeste, plus traditionnelle que les frères Farazmand ; les autorités iraniennes furent plus collaboratives pour le rapatriement de son corps3.

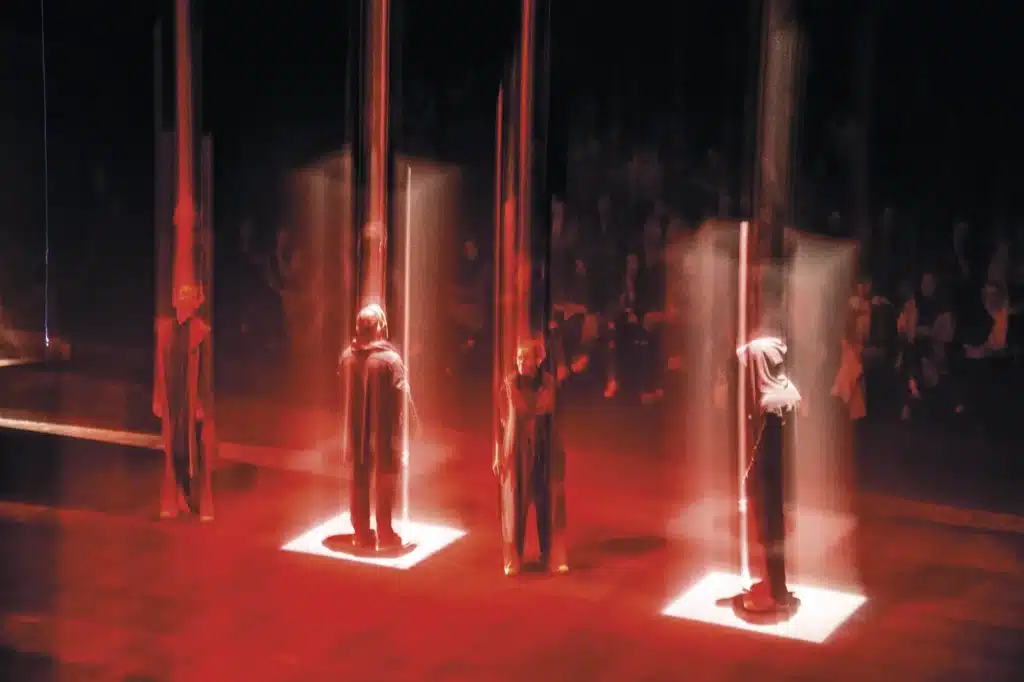

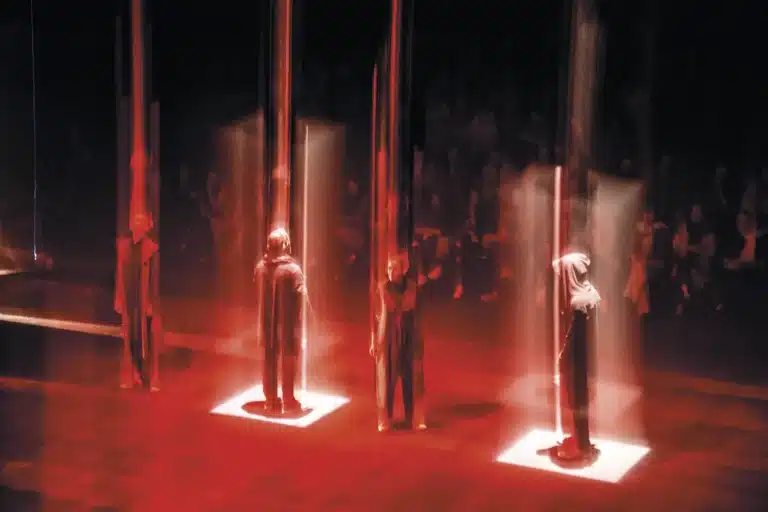

La pièce de Mahin Sadri, dans le droit fil de son théâtre toujours extrêmement documenté et de sa recherche sur les limites entre le réel et la fiction, met en scène deux acteurs et deux actrices qui incarnent quatre personnes ayant réellement existé : la sœur du tueur, la petite amie d’un des frères Farazmand, le survivant Hosseini et un des anciens membres du groupe qui était resté en Iran. Les spectateurs sont dans un dispositif bi-frontal, propice à la dialectique et à l’examen le plus objectif possible de la situation. L’autrice a choisi de réunir ainsi les (sur)vivants, pour leur donner la parole l’un après l’autre, dans une écoute mutuelle. Leurs mots (bribes de souvenirs, description de la tuerie, réflexions intimes) se mêlent à la musique (Roger Waters, Bjork) – la musique a un rôle dramaturgique central – et le rythme est fluctuant, par moments accéléré ou ralenti, comme dans un long cauchemar où personnages et actions finissent par se confondre. Ce récit non linéaire juxtapose des interrogations (« What happened to us ? ») qui dévoilent une révolte sous- jacente, et le jeu « plat » procure paradoxalement une dynamique qui captive.

Le titre fait sans doute référence à « The Basement », nom donné à ce sous-sol aménagé bien connu dans la périphérie de la capitale iranienne, que l’on voit dans le film de Bahman Ghobadi, qui permettaient aux musiciens de répéter et de se produire discrètement ; les caves et les toits (roof ) de la ville étant des lieux suffisamment éloignés et insonorisés pour permettre les réunions clandestines. Traduit littéralement par Du sous-sol au toit, le titre de la pièce rend symboliquement hommage à cette carrière virtuose brisée en pleine ascension. Par ailleurs, le tueur, pénétrant dans la maison de ses futures victimes par le toit et s’y suicidant à la fin, a –inconsciemment – substitué la relative liberté artistique que leur procurait ces espaces situés en hauteur dans leur ville d’origine par l’absolue liberté individuelle prégnante aux États-Unis, et qui, poussée à son paroxysme, peut aller jusqu’à la destruction, de soi et de l’autre.

Ces enfants de la scène underground iranienne incarnent en quelque sorte le rêve de toute une génération, qui risque, comme Icare, de se briser les ailes si elle s’approche trop près du soleil.

Les causes du déclenchement de l’amok – la folie meurtrière si bien (d)écrite par Stefan Zweig – restent énigmatiques ; mais en traitant ce sujet délicat sans porter de jugement de valeur, Mahin Sadri questionne subtilement les limites et le prix de la liberté et la notion d’interculturalité4. Dans cette fiction inspirée du réel, comme dans Chaque jour un peu plus (qu’elle a écrit en auscultant de près la vie de trois femmes iraniennes), ou dans Hearing, spectacle d’Amir Rezâ Koohestâni dans lequel elle joue, l’artiste semble animée par un intarissable désir de comprendre, et de restituer quelques parcelles de vérité.

- On a pu la voir comme actrice dans des pièces d’Amir Rezâ Koohestâni comme Hearing (Kunstenfestivaldesarts 2016), et elle est l’autrice de Chaque jour un peu plus, mis en scène par Afsâneh Mâhian au Théâtre de la Ville (Paris) et au Bozar (Bruxelles). Lire son entretien avec Sylvie Martin-Lahmani sur le blog d’Alternatives théâtrales : blog. alternativestheatrales.be/a‑propos-de-chaque-jour-un-peu-plus/ ↩︎

- Yellow Dogs and Free Keys met in Iran in 2006 with a shared vision of building a strong artistic and creative community. With all of the limitations that we faced there, we still found a way to express ourselves and create art that we believed in. We built an underground venue together so we could play shows, and forged strong bonds of friendship, love and support. (extrait de leur déclaration publiée deux jours après la tragédie, voir www.dailymail. co.uk/news/article-2506942/Yellow-Dogs-shooting-Surviving-members-Iranian-band-mourn-friends-killed-scorned-bass-player-severed-ties-14-months-ago.html) ↩︎

- Pour les détails concernant le rapatriement des corps, et notamment la différence de traitement de la part des autorités iraniennes envers les victimes et le tueur, lire « Repatriating The Yellow Dogs : what happened to Iran’s rock stars slain in New York ? » The Guardian, 11 novembre 2014 www.theguardian.com/world/iran-blog/2014/nov/11/-sp-iran-yellow-dogs-musician-murderes-brooklyn. ↩︎

- Voir les concepts de similarité et de distinction développés par Farzan Sojoodi dans son entretien avec Mohammadamin Zamani en p.X de cette publication. ↩︎