À propos de :

Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, mise en scène Hâdi Ghozât (Tehran Opera Ensemble)

Lettres pour Thèbes de Mohammad Charmshir, mise en scène Siamak Ehsaei

Antigone de Sophocle, mise en scène Homâyoun Ghanizâdeh (Compagnie R.A.A.M)

Silence de la mer de Rézâ Gouran d’après Vercors, mise en scène Nimâ Dehghan

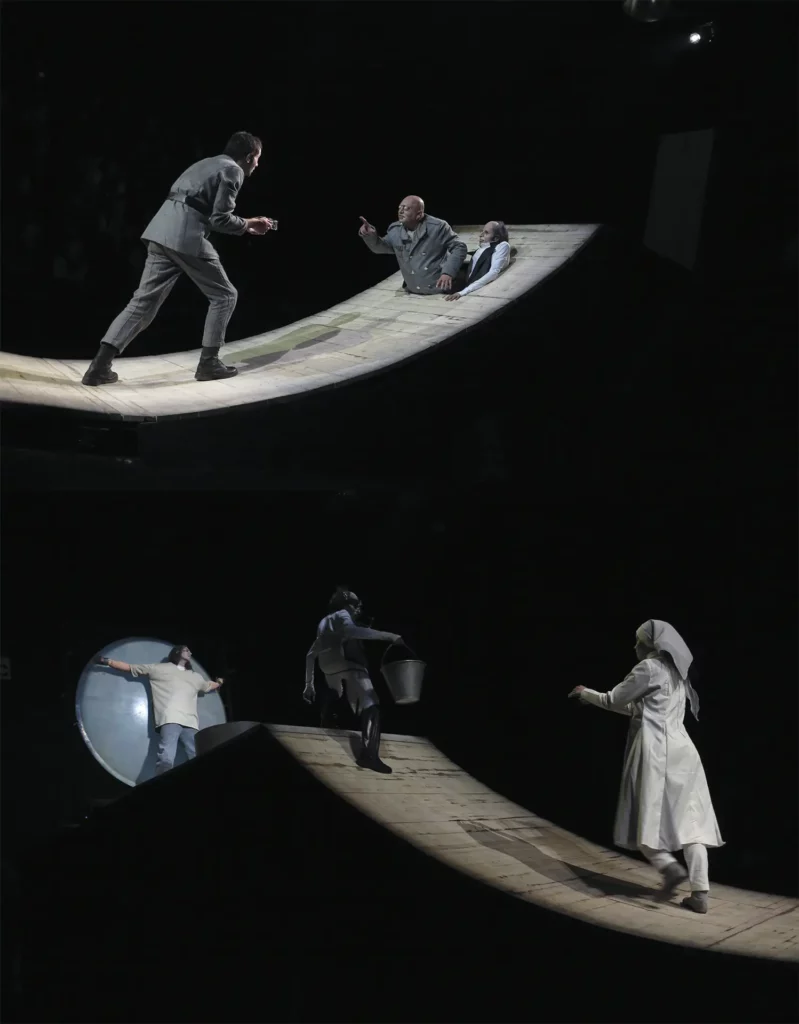

Woyzeck d’après Büchner, adaptation, mise en scène et scénographie de Rézâ Servati (Max Theatre Group)

Prélude

2013 :

Papa chéri, bénis-moi ou je me jette à l’eau.

En juin 2013, le président réformateur Hassan Rohâni est élu président de la Président de la République d’Iran. Après huit années d’une présidentielle mouvementée, celle du conservateur Mahmood Ahmadinéjâd, et de lourdes sanctions internationales, la situation politique va progressivement s’améliorer.

Juste avant ces élections, pour la première fois depuis l’instauration la République islamique d’Iran, a lieu, à Téhéran, la création inattendue d’un opéra. Inspiré de l’histoire vraie d’un falsificateur florentin, évoquée dans le Chant XXX de L’Enfer dans La Divine Comédie de Dante, Gianni Schicchi1 est représenté dans la grande salle du Talar Vahdat2. Les restrictions d’ordre religieuses à l’encontre du chant solo féminin sont sévères, mais le ministère de la culture et de l’orientation islamique, après réflexion, conclut que la censure islamique ne peut s’appliquer au répertoire lyrique de la musique occidentale.

De tous les opéras en un acte du Répertoire, pourquoi le metteur scène a‑t-il choisi celui-ci précisément ? Nul doute que la présence d’un thème récurrent sur la scène iranienne, la soumission des fils à la loi absolutiste du père, y avait contribué. Le mandat d’Ahmadinejad touche à sa fin, mais les évènements traumatiques de juin 20093 hantent encore les consciences.

Avec ses nouveaux riches bouffis, ses fantômes émaciés d’une bourgeoisie oubliée, celle poussiéreuse de l’ancien régime, et surtout les Enfants de la Révolution – une nouvelle classe moyenne, une jeunesse trentenaire majoritaire, active ou en quête d’emploi, des étudiants, artistes et intellectuels, soit cette même communauté qui participait activement à la vie culturelle téhéranaise – ce premier public d’opéra était radicalement différent de celui du monde occidental.

Les lumières s’éteignent, deux pianistes dans la fosse exécutent la réduction orchestrale, et le rideau se lève pour une mise en scène conventionnelle, au décor similaire à celui de sa création4, et des costumes Belle Époque dont les grands chapeaux et les longues robes dissimulent totalement le corps féminin. Survient alors le moment attendu, l’aria de la soprane. Le public retient son souffle. Téméraire, la jeune chanteuse, Shiva Soroush, campe à l’avant-scène.

Effarouchée, elle ouvre la bouche et une voix au timbre inquiété, et au grain d’une matière tourmentée, émerge d’une prison symbolique. Tremblantes, les notes chevrotantes de l’aria « O mio babbino caro » (Oh mon papa chéri) déboîtent les jointures du temps théocratique : les mélancoliques songent au passé doré d’un Shah autocrate ; la jeunesse rêveuse hésite entre l’espoir d’un futur affranchi et la crainte d’une censure régressive ; les corrompus sans scrupule se gavent d’une jouissance vocale immédiate.

Dans cet air d’une fraîcheur juvénile, la petite Lauretta s’adresse à son père bien-aimé : bénis mon mariage avec Rinuccio papa chéri, sinon je me jette à l’eau. Autrement dit, un chantage affectif déterminé, un bras de fer inflexible, était au cœur d’une mélodie vocale des plus tendres. Lauretta obtiendra double gain de cause, elle sera et mariée et condamnée. Son père dira oui pour mieux la punir, et l’acquisition d’une dot, en dépit de la fortune frauduleusement acquise du paternel, sera des moins certaines.

Comblés, les amants transgressent l’autorité ; complices, ils sont témoins de la corruption macabre de Gianni Schicchi ; déclassés, il est improbable que leur couple survive à la pauvreté. Un pas en avant pour la liberté, trois pas en arrière pour la soumission et la vengeance patriarcale, ils se condamnent en vérité à la perpétuité d’un cercle infernal.

Dans une Florence médiévale (contexte de l’œuvre), une Italie préfasciste (1918, sa création mondiale), ou l’Iran (sa consécration postrévolutionnaire), la comédie amère dans Gianni Schicchi jette un trouble profond sur les relations d’autorité. L’ordre établi est celui d’un pouvoir vertical et le désordre engendré est celui d’une conscience émancipatrice. Que l’individu prométhéen défie la sacralité d’une pyramide féodale, incarne une divinité en la figure d’un Duce, ou se confronte au Guide Suprême d’une théocratie, les conséquences ne seront pas les mêmes. Une liberté basée sur le chantage ne justifie pas la fondation d’un nouvel ordre, et Lauretta sera perdue ; une indépendance qui obtient sa légitimité de force, avec la création d’un ordre fasciste, annonce déjà sa chute fatale ; et la rébellion qui défie le guide d’une révolution religieuse, l’instance éminente d’une théocratie, que lui arrive-t-elle ?

Flash-backs

2009 :

Will the father kill the sons ? Or will the sons kill the father ?

Pendant l’été 2009, face à la force armée d’une autorité implacable, la jeunesse iranienne – soit ce même public d’opéra – empêchée par l’issue stérile du Mouvement Vert, choisira la défaite en toute conscience. Ce renoncement, effectué en toute lucidité par une collectivité violentée, cette posture anti-héroïque si tant est que le mot soit jute, pour la survie d’une constitution sacrée et la pérennité d’un Guide vénéré, deviendra, pendant le second mandat d’Ahmadinejad (2009 – 2013), un thème récurrent sur la scène iranienne. Les metteurs en scène emblématiques de cette génération, Rézâ Servati, Homâyoun Ghanizâdeh, Siâmak Ehsâei, Nimâ Dehghan, Amir Rezâ Koohestâni, le déclineront chacun à leur tour, par le biais d’adaptations théâtrales surprenantes, dans une vision scénique des plus étranges.

2011 :

Ismène, ma chère sœur, il a plu à Colone hier soir…

Dans Lettres pour Thèbes5, d’après la pièce éponyme de Mohammad Charmshir – une libre adaptation d’Œdipe à Colone de Sophocle – Antigone, son frère Polynice, et quelques fidèles serviteurs d’Œdipe sont écrasés par une chaleur suffocante, à l’orée désertique de la ville de Colone.

Sur un plateau recouvert de sable, des lettres destinées à Ismène restée à Thèbes, sont jetées à même le sol. « L’enfer de Colone, la cité des gens sans espoir » a écrit Antigone sur l’un des feuillets. Des lettres, par centaines, sont aussi empilées sur des escabeaux, côtés cour et jardin. Depuis combien de temps sont-ils là ? Personne ne le sait. « Nous sommes dans un cauchemar, ma sœur, un vrai cauchemar » écrit Antigone à sa sœur.

Ces lettres ne seront jamais envoyées, elles constituent la trame même de la pièce où, dans un discours choral, la voix monocorde de personnages désœuvrés – des êtres sans contours, aux teints et aux costumes couleur de sable – deviennent les échos incessants des phrases si intimes d’Antigone. « Si l’on m’avait dit qu’un tel lieu existait, je ne l’aurais pas cru. Mais mon père, cet Œdipe sans espoir, n’aurait sans doute pas trouvé de place où aller si Colone n’existait pas ». Invariables, monotones, le même jour et la même nuit se déroulent indéfiniment, rythmés par la mélancolie grave d’un violoncelle amplifié. Les lettres évoquent toutes une pluie soudaine sur Colone, celle qui, rédemptrice, pansera peut-être le désespoir et lavera les plaies d’Œdipe. « Ismène, ma chère sœur, il a plu à Colone hier soir », « Il a plu hier Ismène », « J’avais besoin de cette pluie dans l’enfer de Colone », « Nous étions sous la pluie hier, nous marchions et nous perdions sous la pluie », « La pluie a tout lavé et emporté », « La pluie d’hier m’a fait du bien, si tant est qu’il est possible d’aller bien à Colone », « Ismène ma chère sœur, la pluie d’hier était tellement douce que notre père est sorti de sa chambre ».

Œdipe est souffrant. Ses yeux sont infectés de pus et de sang. Des bandelettes rouges sont nettoyées, pliées par ses proches ; sa tunique rouge des crimes commis est réparée, rafistolée. Œdipe dort, il ne parle pas, il hurle seulement de douleur. Œdipe est un monstre qui fait peur à tous. « Tu l’aimes ? » demande Antigone à son frère. « Non, et toi ? » Elle ne répond pas. Œdipe marche la nuit, quand tous, le corps prostré et le cœur lourd, dorment à même la terre. Il lève alors l’index vers le ciel et l’interroge : Œdipe ne comprend pas la fatalité de son destin, il ne saisit ni sa faute ni sa blessure.

« Quelqu’un doit mourir ? » demande un proche. « La mort rôde toujours auprès de nous » répond Antigone. Le rituel de la mort se met en place, des bougies sont allumées, encerclant les contours d’un cercueil esquissé sur le sable. Œdipe s’en approche, s’allonge, et dans la pénombre, tous se bandent les yeux pour mourir avec lui.

2011 :

Le scandale « Antigone »6

« À cause de lui et de ses provocations, nous allons tous finir par le payer » dit un metteur en scène en colère, pendant le Festival International du Théâtre de Fadjr. Homâyoun Ghanizâdeh, et la troupe estonienne R.A.A.M., a encore fait des siennes dans sa nouvelle création Antigone, une libre adaptation de la tragédie de Sophocle.

Dans un espace rouge comme le sang de tous les meurtres, la scénographie d’Inga Vares offre une vision centralisée du pouvoir. La table royale est au centre du plateau. Au milieu trône Créon, à ses extrémités siègent le futur couple royal, son fils Hémon, et sa fiancée Antigone. Au-dessus de Créon, une fenêtre en hauteur ouvre sur les remparts de Thèbes. Dehors pourrit le cadavre de Polynice ; par-delà la loi de Créon, Antigone a commis l’irréparable et des caméras de surveillance l’ont filmée, recouvrant le corps d’une terre sèche.

Pour Ghanizâdeh et la troupe estonienne R.A.A.M, la fatalité de la tragédie grecque n’est qu’un pré-texte pour exprimer l’indicible d’une violence subie en Iran. Dans une vision scénique hors du temps, des êtres vêtus de longues chemises et bonnets de nuit, tels des pierrots fantaisistes, avec le teint fardé de blanc et les yeux cerclés de noir, sont dépourvus d’intériorité psychique. Stylisés, leurs mouvements corporels sont individualisés : le vieux domestique Tirésias traîne des pieds ; la trop discrète Antigone marche à petit pas, avec des grosses chaussettes en laine ; la séductrice Ismène porte des escarpins à talons qui résonnent frénétiquement ; l’immature Hémon avance jambes écartées et bottes délacées ; et Créon, seul comédien persanophone de la production (Attila Pessyani), fait claquer ses bottes lacées dans une démarche assurée.

Il fait très chaud à Thèbes. Créon entre dans sa cabine de douche, il attend une eau rédemptrice. Or, tel un fléau, la sécheresse s’est abattue sur la ville et le cadavre putréfié de Polynice empeste l’air ambiant et attire les mouches. La trotteuse infernale d’une horloge rythme la vie régulée d’une journée qui se répète inlassablement. Ismène apporte les œufs, Antigone fait une omelette, Tirésias sert le repas, tous mangent puis quittent la table, Créon fouette longuement sa femme, son fils joue au golf, et le même événement se répète, avec ses phrases minimales et ses gestes mécaniques. Mais Antigone a été démasquée : l’ordre immuable prend fin, le cliquetis régulier des couteaux et des fourchettes s’arrête, la Catastrophe est enclenchée.

Le conflit éclate entre le père et le fils.

Hémon se jette sur Créon et l’égorge, maudissant son peuple et son trône. La scène est censurée.

Négociée, elle sera conservée si le temps avance à reculons : la scène du meurtre sera répétée deux fois, et le fils aux pieds de son père lui promet cette fois de servir son peuple. Créon tue Antigone, Hémon se pend, Eurydice se défenestre, Tirésias fume tranquillement une cigarette, et le tyran, satisfait, entre dans la cabine de douche, en caleçon et marcel, malgré la censure.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)