On tentera ici d’analyser la façon dont le « passeur Koohestâni »1 nous parle du parcours entre l’Iran et l’Europe dans Hearing – dix ans après Amid the clouds2, et d’une façon bien différente. Même si, dans les deux pièces, l’Europe est un lieu d’exil, de confusion et de vertige, de renaissance et de mort…

Immobilité, besoin de fuir, plaisir de bouger

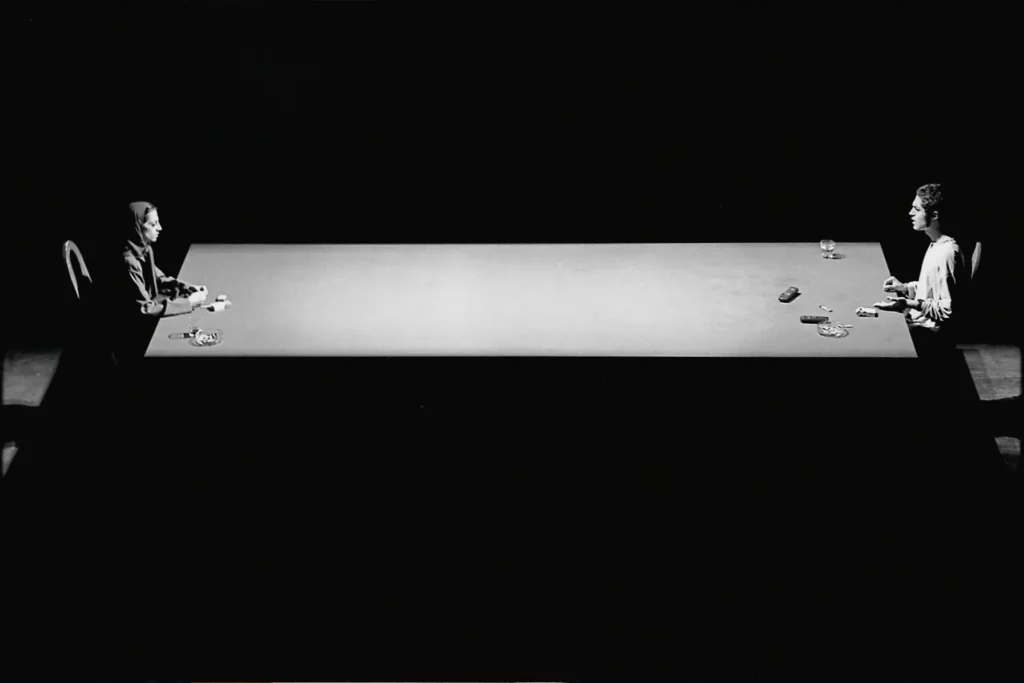

Peut-être convient-il de rappeler tout d’abord que Koohestâni a longtemps défini son théâtre par l’immobilité. Dance on Glasses était « l’histoire de deux personnes qui n’avaient pas la force de se lever de leur place, avant tout parce que si elles se levaient, elles sortaient de la lumière. […] Par la suite, les personnages de ce type se sont installés dans mon univers […] eux aussi manquaient de force pour se lever et provoquer un changement dans leur situation. […] Mon théâtre continue d’être celui de l’incapacité des hommes et des femmes à se lever. »3

L’immobilité de la plupart des personnages de Koohestâni caractérise dans Hearing la cheffe du dortoir (Mahin Sadri), que Koohestâni a installée parmi les spectateurs. Mais ce n’est plus l’immobilité dépressive des personnages de Quartet, Timeloss ou Ivanov. C’est une immobilité qui dit sa position de pouvoir, et met en valeur l’autorité de son regard et de sa voix.

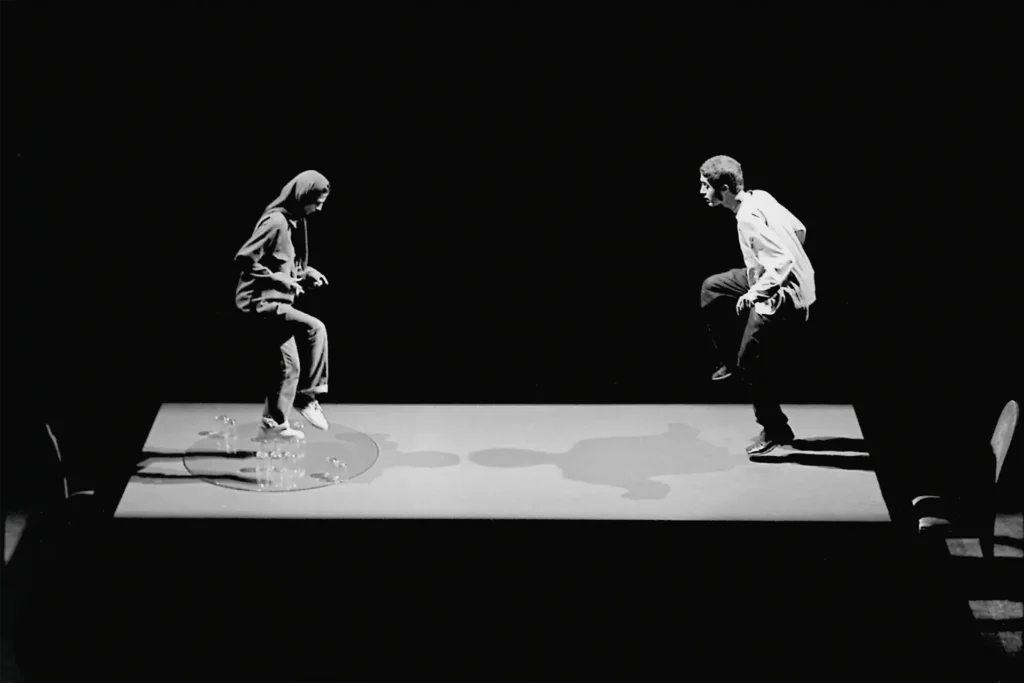

Parce qu’elle est moins jeune, parce qu’elle est considérée comme fiable, parce qu’on lui a confié les clés du dortoir, elle est celle à qui il faut rendre des comptes. C’est elle qui mène, tout au long de la pièce, l’interrogatoire des deux étudiantes plus jeunes, Samaneh (Mona Ahmadi) et Neda (Ainaz Azarhoush), par qui le scandale risque d’arriver. Neda a‑t-elle reçu pendant les vacances un garçon dans sa chambre ? et Samaneh, qui a entendu une voix masculine dans la chambre de Neda, a‑t-elle écrit une dénonciation, risquant ainsi de compromettre la cheffe ? L’immobilité de l’inquisitrice contraste violemment avec la bougeotte inquiète de Samaneh et Neda, qui ne cessent tout au long du spectacle d’entrer et de sortir, de se poursuivre sans se rattraper, et d’arpenter fébrilement l’espace off.

La bougeotte : besoin de fuir ou plaisir de bouger ? Cette question est l’objet paradoxal d’une sorte de pause contemplative dans deux moments essentiels de Hearing.

Exactement au milieu du spectacle, Samaneh devenue adulte (Elham Korda) prend le relais de la Samaneh adolescente. Neda est morte en exil mais Samaneh continue avec son fantôme l’investigation sur ce moment de leur passé où tout a basculé. La voix fantomatique de Neda parle avec réticence, évoque son exil en Suède, sa demande d’asile rejetée, le froid. Elle avoue qu’il lui arrivait de penser à Samaneh, et elle lui demande tout à coup si elle sait faire du vélo. Samaneh ne sait pas, et Neda raconte alors comment elle grimpait pendant une heure jusqu’en haut d’une colline pour se laisser ensuite descendre en roue libre. « Je m’éclatais », dit-elle à Samaneh, avant de remarquer : « C’est drôle, je repensais à toi seulement quand je me jetais en roue libre ».

Un peu plus tard, la voix adulte de Samaneh revient prendre toute la place sur la scène plongée dans le noir : elle évoque son propre apprentissage du vélo, sur les avenues désertes de Téhéran à l’aube. Et ses descentes en roue libre, « sans penser à rien ». C’est l’unique moment où Neda et Samaneh, en désaccord tout au long de la pièce, semblent se rejoindre quelques secondes : sur l’image vidéo qui occupe alors le fond de scène, on voit défiler de grands arbres, puis apparaît l’image un peu floue et fugitive de deux cyclistes. C’est aussi le seul moment poétique du spectacle – d’une poésie retenue, d’un lyrisme refusé : respiration mélancolique, bouffée de « nostalgie du futur ». Le moment conjoint, en même temps que les deux jeunes filles réconciliées, la mobilité apprise en Europe (où l’on meurt de solitude et de froid) et la calme beauté du pays natal (où l’on meurt d’immobilité). Un moment utopique donc, où le plaisir de bouger n’aurait plus rien à voir avec le besoin de fuir.

Voir ou entendre

À l’image de la cheffe du dortoir, Hearing interroge les deux fondements perceptifs de tout spectacle : voir et (surtout) entendre. Sa force singulière réside dans la radicalité et la subtilité avec lesquelles cette interrogation est menée. Qui a entendu quoi : le premier objet de l’investigation concerne le fait d’entendre (d’avoir entendu). Et le spectateur lui-même est contraint à pratiquer une écoute d’autant plus tendue qu’il est d’abord frustré d’une partie du dialogue. Les questions auxquelles les jeunes filles répondent ne nous sont données à entendre qu’au bout de cinq minutes, en même temps qu’apparaît celle qui questionne. Le soulagement d’accéder à l’interrogatoire complet sera de courte durée. D’autres frustrations nous attendent, dont une fondamentale : lorsque nous nous apercevons que chaque répétition du dialogue initial, loin d’éclairer peu à peu le sens et la situation, ne fait que les « feuilleter » davantage, que leur ajouter une nouvelle couche d’ambiguïté – alors nous comprenons que l’objet de la pièce est en effet (comme le dit le titre) de nous amener aux limites de notre capacité d’écoute, pour nous laisser à la fin l’entière responsabilité de nos perceptions.

Ces perceptions sont d’emblée marquées par une très grande disproportion entre le visuel et le sonore. L’univers visuel, à l’exception des images vidéo projetées en fond de scène, se résume tout entier aux corps des quatre actrices, perçus comme en gros plan. Une légère différence dans l’arrangement du foulard, une main ou un doigt qui se décolle à peine de la longue tunique, un visage ou des yeux qui se détournent de quelques centimètres : tout cela est vu et fait sens. Mais tout cela aussi est réduit à n’être que le support de ce que nous entendons, et dont la complexité requiert l’essentiel de nos facultés, de notre désir de partage, de notre participation.

Dans l’ordre du visuel, la frustration domine, et culmine dans les moments où le visuel se prétend dominant. La caméra-œil que les quatre femmes se passent et se fixent tour à tour sur le visage nous permet par moments de devenir leur regard. Lorsque les jeunes filles partent s’isoler hors scène, nous parcourons le off aussi fiévreusement qu’elles, dans l’espoir que loin de la Cheffe elles nous laisseront enfin surprendre la vérité. En vain : les images de la caméra portée sont à la fois hachées et floues, le parcours dans les couloirs et les dessous obscurs du théâtre ne nous offre aucun repère. Accompagnée d’un son inaudible, la déambulation semble dénuée de

sens. L’opacité qui a marqué jusque-là le domaine sonore gagne maintenant aussi le visuel.