« L’art rend à chacun ses racines »

Ben Vautier, Ben ministre des cultures, Lausanne, Éditions Favre SA, 2013.

Proposant Joséphine Baker à la panthéonisation, à la fois en tant que femme et afro-descendante, Régis Debray appelle à l’habilitation en dignité d’artistes représentant l’altérité culturelle, afin de battre en brèche la montée d’un populisme oublieux de la dette de la France envers ses étrangers :

« En rendant les honneurs du Panthéon à Joséphine Baker, l’époque ne ferait qu’endosser haut et fort ce qu’elle a de singulier, et de plus dynamique. Elle se distingue de ses devancières par ceci que la femme libre, le colonisé, le coloré des confins, le bi- ou l’homosexuel, ont fait irruption à l’avant-scène, avec des formes d’art jusqu’alors dédaignées, la danse, le rythme, le jazz, la chanson. »1

Pour autant, en dépit d’une salubre conception générique de la diversité, englobant toutes les spécificités, il verse dans un champ sémantique et un réseau métaphorique qu’on peut rapprocher d’un certain inconscient culturel colonial, tant il trahit une perspective implicitement essentialiste. Saluant « tous ces nouveaux venus, exotiques et excentriques » crédités d’avoir « éventé notre province », le philosophe place la danseuse de revues exotiques, la résistante gaulliste et la militante pour les droits civiques des Noirs « à hauteur d’homme ». Il loue « un affranchissement qui a bousculé les conformismes et dérangé les lignes ». Pourtant, il la relègue dans le même temps du côté du « merveilleux », des « battements d’aile et de cœur », du caractère « bon enfant » : « L’esprit des hauteurs a trop censuré le corps, le grand absent des annales homologuées républicaines » ; « Cette sirène des rues pourrait bien nous aider à dégeler les urnes et les statues, à mettre un peu de turbulence et de soleil dans cette crypte froide et tristement guindée ».

La sincérité d’une telle déclaration n’a d’égale que la naïveté de formulations qui renvoient une nouvelle fois à la « femme exotique » du côté d’un âge d’or pré-occidental, attestant de la vitalité intacte et de l’emprise persistante du mythe du « bon sauvage », qui associe encore et toujours l’altérité à l’enfance, la nature, le corps, l’instinct, la chaleur… Cette conviction est par conséquent emblématique du piège de la réhabilitation et du cercle vicieux de la dépréciation qui sous-tendent toute position de surplomb rétrospectif. Elle témoigne surtout du malaise d’une civilisation – la nôtre – qui connaît aujourd’hui une crise de représentation sans précédent : elle peine à tirer les conséquences d’un multiculturalisme auquel la mondialisation a donné une ampleur inédite.

Cette culture plurielle ouverte sur le monde a pourtant été célébrée de façon emblématique, voire iconique, à l’occasion du Bicentenaire de la Révolution française, alors que la cantatrice afro-américaine Jessye Norman entonnait la Marseillaise, place de la Concorde, drapée dans un étendard tricolore, pendant que le publiciste Jean-Paul Goude organisait sur les Champs-Élysées, pour le traditionnel défilé du 14 juillet, moment de célébration patriotique aux codes rigoureusement ordonnés, un « opéra ballet » : cette parade bigarrée destinée à célébrer une « culture-monde » et une « fraternité universelle » transhistorique et transnationale au son des tambours africains a lancé la vogue du « style ethnique » chez les créateurs de mode et dans les vitrines des grands magasins, alors que mannequins d’ébène aux accessoires victoriens et à l’iconographie indienne envahissaient journaux, clips vidéo et magazines…

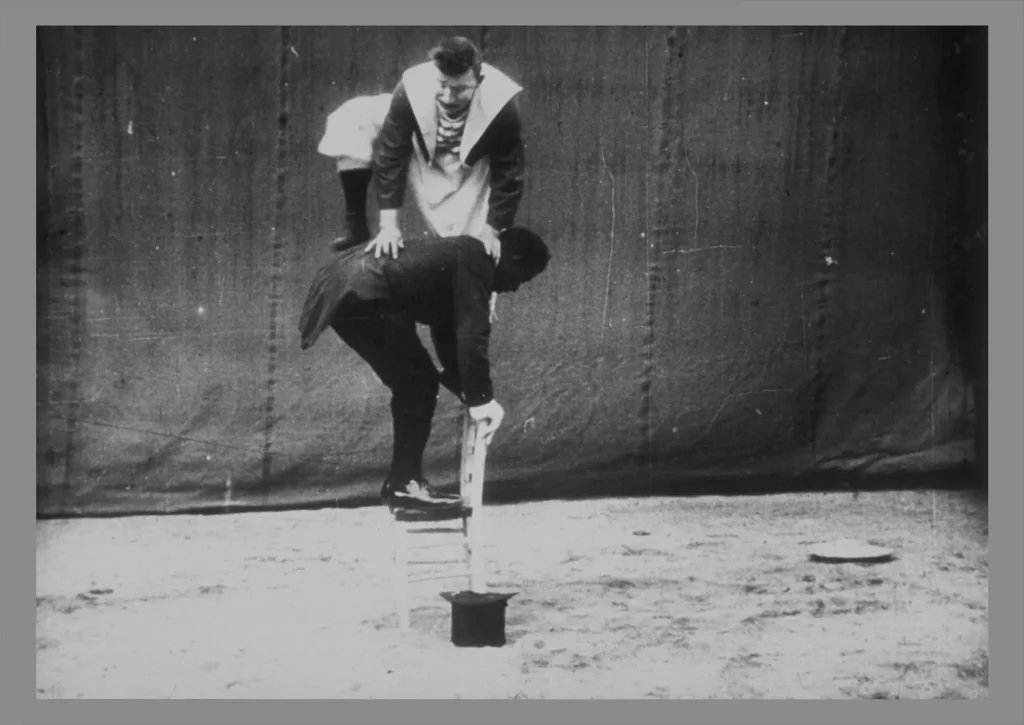

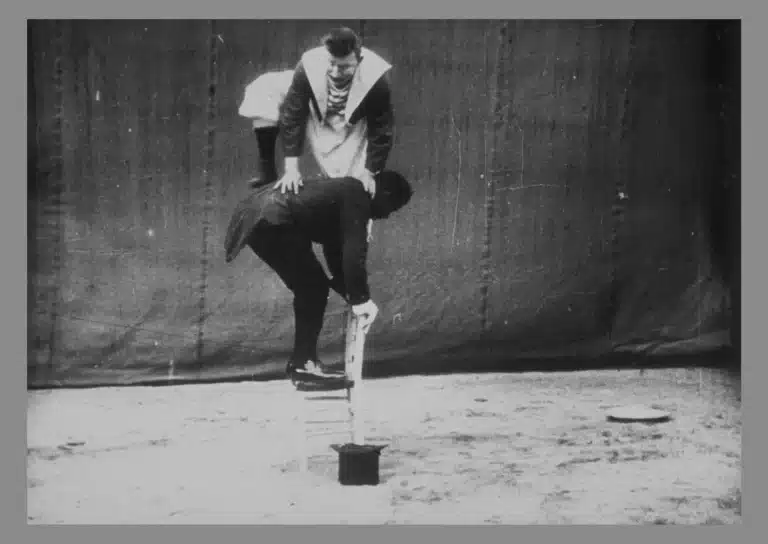

Comme si la présence d’artistes ethnicisés au sein de l’espace public, même dans le cadre d’un grand rassemblement populaire à vocation cosmopolite supposé contrer un « récit national » désireux d’occulter les fondements composites d’une France considérée comme le plus vieux pays d’immigration d’Europe, où la diversité des origines atteint aujourd’hui un niveau inégalé, devait encore et toujours renvoyer à un héritage qu’on pensait remisé dans notre passé colonial : celui d’une exhibition de l’altérité dont ont fait les frais, en leur temps, des artistes tels que la « vénus noire » Sarah Baartman ou le clown Chocolat, parmi bien d’autres, reprenant la tradition des Minstrel shows et Freak shows, sans parler des grandes mises en scène de « zoos humains », parmi bien d’autres « indigènes » à qui on demandait de colorer d’une touche d’exotisme les expositions universelles jusque dans les années 1930.