L’art est un rêve

Qui tient éveillé

Tous les matins on se lève

Le courant passe à côté

Mainstream, mainstreamDominique A.

L’été dernier, le journaliste et critique Jean-Pierre Thibaudat comblait un vide manifeste dans le récit de l’histoire du théâtre mondial en publiant le premier ouvrage conséquent consacré aux vingt années d’existence du Festival de Nancy (1963 – 1983). Année par année, spectacle par spectacle, Le Festival mondial du théâtre de Nancy – Une utopie théâtrale1 raconte comment la recherche passionnée et tâtonnante, menée par quelques acharnés, de nouvelles formes de rencontres entre artistes internationaux et spectateurs locaux aura peu à peu influé sur la redéfinition des contours de l’institution théâtrale française et de son financement. Après ses années nancéiennes, Jack Lang sera celui qui signera l’acte II du ministère de la Culture en France, bénéficiant du doublement de son budget voulu par Mitterrand dès son arrivée au pouvoir.

Avec le recul, on peut considérer que cette époque (le début des années 1980) aura probablement été, dans le champ francophone, le dernier moment historique où Art, Pouvoir et Argent auront ensemble dansé la même danse. Une danse à trois, c’est souvent compliqué.

Cela suppose a minima de s’entendre sur les pas.

La chorégraphie complexe à laquelle se livrent ces trois-là depuis plusieurs décennies souffre de plusieurs désaccords majeurs.

Le premier d’entre-eux provient sans doute de la considération portée à celui qui regarde.

Quand l’Art s’adresse au Spectateur, le Pouvoir cherche à convaincre l’Électeur, et l’Argent à séduire le Consommateur.

Ponctuellement, deux des trois parviennent à s’entendre et à sceller une alliance le temps de quelques pas. Quand Art et Pouvoir considèrent ensemble le « citoyen-spectateur » ou quand l’Argent convainc le Pouvoir de considérer l’élec- teur en consommateur. Et le troisième danseur se voit alors contraint de suivre la cadence de mauvaise grâce, ou de quitter la piste…

Cette chorégraphie-là, dans laquelle la musique de l’Argent s’impose au Pouvoir et à l’Art (musique désespérante parce que synonyme de disparition de l’accès aux arts considéré “comme un droit et un service public) semble être celle qui s’impose actuellement sous nos contrées. Bon nombre d’artistes et de responsables institutionnels s’interrogent aujourd’hui pour trouver le moyen de revenir dans la danse…

C’est à ceux-là que nous donnons d’abord la parole dans cette livraison d’Alternatives théâtrales. En Fédération Wallonie-Bruxelles, où le paysage scénique vient d’être redéfini pour cinq années et où tous les acteurs concernés peinent à comprendre dans quel schéma de politique culturelle ils s’inscrivent désormais. En France, où les premiers contacts électriques avec le pouvoir macronien en juillet 2017 à Avignon ont provoqué un travail profond d’introspection de l’institution mené actuellement, entre autres, par les directeurs de CDN. En Allemagne, où la danse du trio susnommé s’avère parfois plus musclée encore qu’ailleurs, comme le cas de la Volksbühne tend à le démontrer. Plus à l’Est également : en Russie où certaines résurgences autocratiques troublent davantage encore un équilibre déjà précaire, ou en Pologne où certains gestes individuels peuvent être interprétés comme des prémices insurrectionnelles.

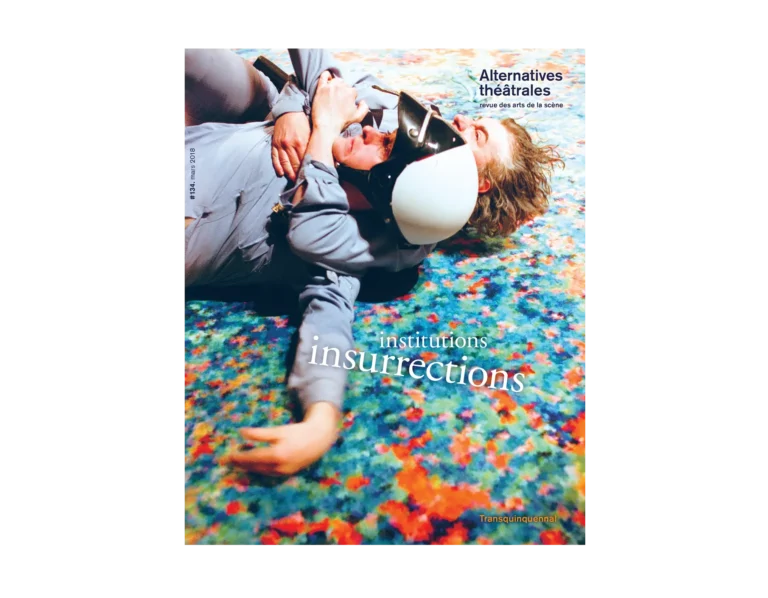

Si ce numéro nous permet également de consacrer un dossier au collectif bruxellois Transquinquennal, ce n’est pas un hasard : plus qu’aucune autre compagnie, celle-ci aura, durant ces trois décennies d’existence, constamment interrogé sa place au sein de l’institution. En fixant publiquement sa date de mort (le 31 décembre 2022) et en revendiquant ce geste comme artistique, les membres de Transquinquennal font acte de réappropriation : ils imposent le tempo, dans un ultime pas à trois, au Pouvoir et à l’Argent.

Le geste de Transquinquennal porte à son paroxysme un mouvement finalement plus général : ceux qui occupaient les marges des décennies passées quittent peu à peu la scène après avoir conquis de haute lutte – et avec plus ou moins de bonheur – leur centralité2. Mais dans cet espace aux contours mal définis, place ne semble néanmoins pas faite aux « nouveaux marginaux d’aujourd’hui »…

Repenser la relation au spectateur, est-ce encore possible pour les artistes ou la figure du consommateur s’est-elle définitivement imposée ?

Ici et ailleurs, l’institution parviendra-t-elle à se redéfinir ou finira-t-elle par imploser ?

- Les Solitaires intempestifs, 2017. ↩︎

- Pour preuve, ce geste similaire du Théâtre de la Galafronie, compagnie Jeune Public largement reconnue en Belgique francophone et à l’étranger, qui a choisi elle aussi de tirer définitivement sa révérence en avril 2018, après quarante années d’activité. ↩︎