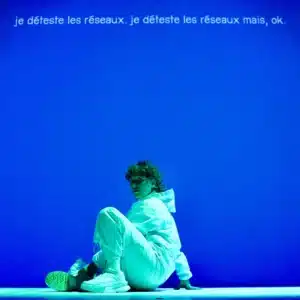

La performance artistique se donne régulièrement pour exigence de ne pas verser dans le théâtral – contrairement à ce que pourrait faire penser l’association souvent établie entre performance et arts scéniques. Les artistes, pour des raisons qui semblent globalement partagées, défendent plutôt la proximité de la performance avec les arts plastiques, tenant à distance toute assimilation au théâtre. Pour quelles raisons parfois implicites cultivent-ils cette méfiance ? Une enquête à échelle modeste auprès d’artistes performeuses / performeurs m’a permis d’identifier quelques- unes de ces raisons1. Les quelques propositions théoriques récoltées manifestent à la fois un inconfort à l’égard de la rigidité des catégories de genre (jusqu’à souvent remettre en question le terme de « performance » lui-même), et en même temps – sans que ce soit contradictoire – un plaisir à faire vaciller les frontières2.

Le premier argument invoqué en faveur d’une prise de distance avec la théâtralité concerne le travail d’un rôle. Dans le champ de la performance, l’artiste choisit plutôt de ne pas jouer, de ne pas prétendre être quelqu’un d’autre, de ne pas psychologiser artificiellement ses actions. Il se présente à nu, avec ses émotions propres, travaille avec le minimum d’artifices, pose des actes dans lesquels il s’implique personnellement. Dans un texte très fort écrit pour le 25e anniversaire du collectif Black Market International, Helge Meyer témoignait de ce rapport apparemment conflictuel entre spectacle et performance : « Nous ne racontons pas d’histoires. Nous ne faisons pas de farces. Nous ne montrons pas quelque chose. Nous ne faisons pas de divertissement. Nous restons ensemble dans un espace donné pendant un temps donné. Pas de répétition. Pas d’échappatoires. Pas de formules stéréotypées. Pas de forme. Nous ne nous attachons pas à des idées. Nous ne croyons pas. Nous ne ritualisons pas »3. Certains éléments généralement associés à la théâtralité, comme le fait de présenter son travail sur une scène par exemple, semblent moins rédhibitoires : plusieurs artistes se rapportent sans problème au dispositif scénique à l’occasion, mais en maintenant fermement l’exigence de ne pas jouer de rôle. Dans sa recherche radicale de l’ici et maintenant (hic et nunc), l’artiste veut aussi conquérir une certaine qualité de présence, difficilement tenable quand le processus est reproduit. La performance artistique propose l’expérience unique de partage d’un temps, d’un espace, d’une action. Elle n’a souvent lieu qu’une fois et pour un public déterminé. Impossible donc de reprendre l’événement tel quel. Car la performance se crée aussi (et peut- être surtout) au moment de son exécution : elle est une « tentative » dans laquelle l’artiste prend le risque de s’engager pleinement. Dans son communiqué de 1966 sur « Comment faire un happening », Allan Kaprow (1927 – 2006) relevait déjà la non-reproductibilité au nombre des règles à respecter : « N’exécutez le happening qu’une seule fois. Le réitérer c’est l’éventrer, ça ressemble à du théâtre et ça provoque la même chose que la répétition : ça oblige à penser qu’il pourrait y avoir amélioration. Parfois, ce serait de toute façon presque impossible à répéter »4. Parmi les artistes que j’ai pu interroger, plusieurs expriment leur peur de la répétition, et leur souci que les choses soient « réelles », qu’elles « restent vraies » – et associent donc théâtralité et facticité. Ce souci semble porter prioritairement sur le temps : l’idée est d’obtenir du « temps réel ». Bien que parfois les actions puissent être simplement suggérées, on verra plus souvent les artistes aller au bout de ce qu’ils ont entrepris (sans accélérer ni ralentir les actions pour les rendre plus expressives qu’elles ne le sont naturellement), quitte à laisser s’installer une inévitable durée.