MB

C’est la première fois que vous écrivez pour le théâtre. Eurodance, qui vient de paraître chez Gallimard, au départ c’est 1993, un texte pour des élèves-comédiens du TNS mis en scène par Julien Gosselin. Qu’est-ce-qui vous a séduit dans cette proposition ?

AB J’avais vu la mise en scène des Particules élémentaires par Julien Gosselin, à Lille. Cette adaptation a été une sorte de révélation pour le non-amateur de théâtre que je croyais être, tout comme la lecture de Michel Houellebecq avait modernisé l’image que je me faisais du roman. Julien Gosselin voulait parler de Calais, quant à moi, comme j’ai beaucoup écrit sur les grands projets de modernisation de la France à partir des années quatre-vingt (le Minitel, Internet, le TGV, les réformes territoriales, etc.) c’était l’opportunité de raconter l’histoire du tunnel sous la Manche. Cela préfigurait mon futur roman, qui parlera de l’Europe.

MB

Comment avez-vous travaillé ensemble ?

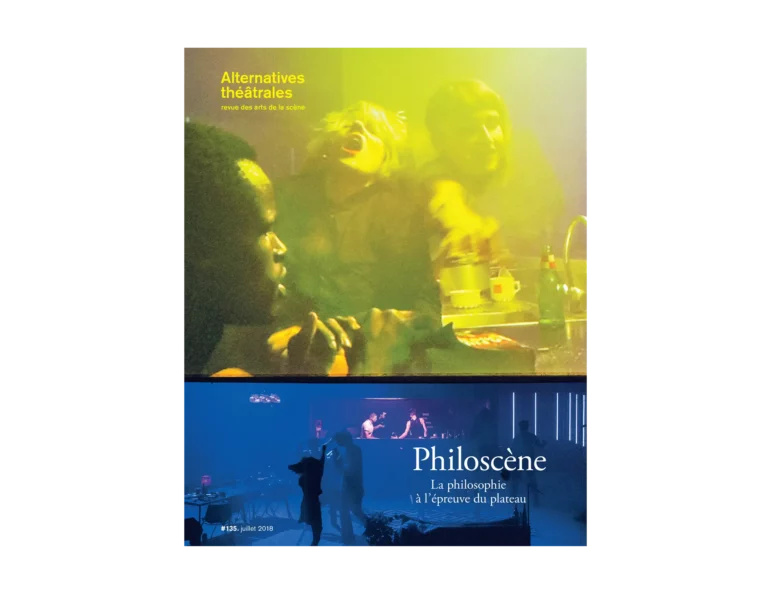

AB N’ayant jamais écrit pour le théâtre, j’en avais une idée caricaturale : j’imaginais qu’il fallait une écriture avec une grande tension narrative, que je ne savais pas produire. Julien Gosselin voulait que j’écrive à partir d’entretiens menés à Calais, avec des paroles de migrants, de membres d’associations et des politiques. Dans un premier temps, j’ai écrit une sorte de gros texte sur « l’objet Calais » au sens large, un peu géographique, un peu historique, qui a servi de matrice, de plus en plus épurée à la première partie, qui a été acquise très vite. Ensuite, d’un point de vue très pragmatique, je n’avais pas du tout internalisé qu’il fallait que le texte soit joué par douze comédiens. Donc, la seconde partie a été travaillée ensemble, c’est devenu une écriture de plateau. J’ai passé un mois à Strasbourg en apportant des solutions textuelles pendant les répétitions lorsque l’on faisait appel à moi, et le soir et le matin on établissait une liste des besoins avec Julien Gosselin auxquels on répondait. Il a été convenu assez rapidement qu’il mettrait en scène, dans la deuxième partie, des jeunes identitaires qui participeraient à une fête. Il ne fallait pas que la première partie soit froide et que la seconde soit chaude. La solution était d’imaginer un processus de décadence dans la première partie. Cela produit un schéma dramatique que l’on retrouve dans la seconde partie, où l’on assiste à une sorte de fête de la jeunesse européenne. Progressivement, les thèmes se durcissent, beaucoup plus d’ailleurs dans la gestuelle et dans le jeu que dans les discours.