« Les scènes de l’art ne pourront plus se délimiter les unes par rapport aux autres, elles s’ouvrent, s’effrangent avec le monde virtuel, elles renoncent aux espaces protégés et hermétiques des cultures légitimes. »1

La lecture récente du philosophe Harry Lehmann est venue traduire les intuitions que François Sarhan (né en 1972), comme plusieurs collègues compositeurs de sa génération (on pourrait citer Laurent Durupt ou Jonathan Pontier), s’est attaché à concrétiser depuis sa sortie du Conservatoire de Paris, à l’orée du millénaire. Bardé de tous les prix nécessaires à la légitimité institutionnelle d’un « compositeur contemporain » en France, mais méfiant vis-à-vis de « cette conception finalement sclérosante de l’excellence à la française, dans laquelle les gens sont tellement bien éduqués à obtenir un niveau élevé dans un champ très délimité », il a préféré très vite aller voir ailleurs. Géographiquement, du côté de Prague, des pays scandinaves ou de Berlin où il vit aujourd’hui, comme esthétiquement, en s’éloignant très vite des carcans canoniques : « Je cherchais en quoi la musique pouvait faire sens pour moi quand je la faisais, et je voyais bien que ce n’était pas dans les formes classiques concertantes. Il y avait de toute évidence la question du matériau : le sentiment que cette quête perpétuelle du travail du matériau ne portait plus le sens et l’identité contestataires qu’elle pouvait avoir dans les années 1960 – 70, disons de Boulez à Ferneyhough, quand il y avait encore de la terre à retourner. Comment faire de la musique qui fasse sens, tout simplement, sans revenir à une sorte de postromantisme précolonial qui me dégoûte ni continuer sur une lancée qui peut être fascinante intellectuellement, mais qui finit par tourner au byzantinisme ? Car cette musique-là n’intéresse plus personne : ni les musiciens ni le monde… »

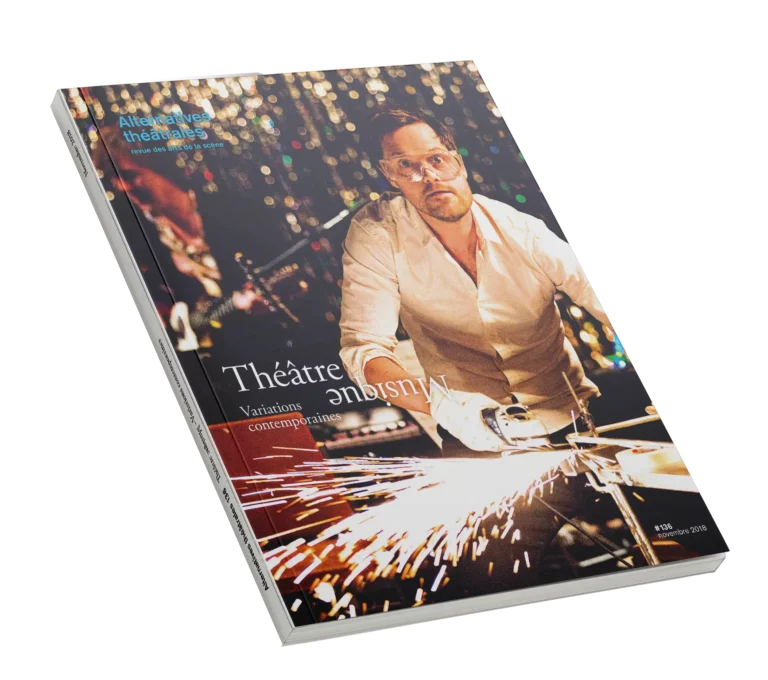

Toutes les œuvres de François Sarhan ont ainsi une dimension extra musicale. Au-delà du « genre » théâtre musical – ce genre « un peu méprisé : les gens de la musique trouvent que c’est de la mauvaise musique, et les gens de théâtre ne s’y intéressent guère (et il est vrai que c’est souvent décevant par rapport à ce que l’on peut voir sur les scènes théâtrales) » –, il s’agit surtout d’inventer « des formes autres que ces pièces frontales d’une heure avec un petit ensemble qui parle et qui bouge, dont finalement les grandes figures du ‘théâtre musical’, Kagel, Berio, Aperghis, Goebbels, ne sont pas vraiment sorties. Des formes déambulatoires, qui utilisent les nouveaux médias, qui font appel à des non-musiciens, bref, qui entretiennent un rapport différent à la fois à la scène et à la musique. C’est pourquoi je fais toujours des pièces qui ont une théâtralité. Mais qu’est-ce que la théâtralité ? C’est justement la dissolution et la flexibilité dans les médias, que ce soit l’usage du texte, le rapport du musicien à la scène ou le rapport au temps. Ce peut être un moment musical entouré de films, ou des événements musicaux qui se produisent dans la salle ou ailleurs. Le théâtre musical, aujourd’hui, est sans doute là, dans cette espèce d’explosion du médium. » Les 22 et 23 septembre dernier, au BAM, festival de « théâtre musical actuel » à Berlin, était créé Gestern und Morgen : sous-titrée « La Vérité sur la Villa Elisabeth », une longue et loufoque déambulation à travers le dédale de cette ancienne salle paroissiale du début du XXe siècle juxtaposant ou superposant un ensemble de « situations » (moments musicaux, intermèdes « performés », projections vidéo…).