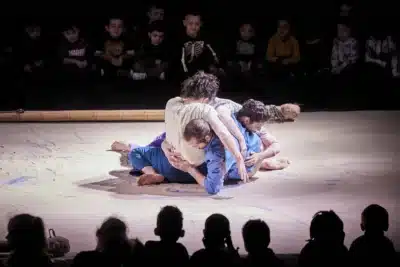

Ex membre du quatuor Ivan Mosjoukine, qui avait bousculé les codes du cirque contemporain avec De nos jours en 2012, Erwan Ha Kyoon Larcher propose sa création solo. Après l’aventure circassienne collective, il a frayé avec Mathurin Bolze, Christophe Honoré ou encore Philippe Quesne, performé auprès de Rebeka Warrior pour le Sexy Sushi DJ Set, monté son groupe de musique pour homme orchestre (Tout est beau). Autant de projets qui ont nourri son nouveau spectacle, RUINE, créé au 104 en janvier dernier. Seul en scène, l’artiste y interagit avec pléthore d’objets disposés autour de lui – arc et flèches, parpaings, gravats, plantes vertes, structure métallique rappelant tant une toise qu’une potence… En résulte une succession de saynètes polysémiques mettant en saillie des formes de violence banalisée, comme les affres du double langage qui orientent parfois nos vies à notre insu. Après tout, quoi de plus logique quand on décide de tirer des flèches en s’appelant Larcher ?

Julie Bordernave — Avec les Mosjoukine, votre conception du cirque contemporain empruntait déjà des lignes transversales. De quelle manière le champ des arts plastiques a‑t-il pris davantage d’importance pour votre solo ?

Erwan Ha Kyoon Larcher — Je me suis toujours intéressé à la performance, j’y retrouve une similitude avec le cirque, via des actes simples et radicaux. Mon solo a pris une dimension plastique presque à mon insu, résultant de l’intention première. Je voulais une scénographie organisée en plusieurs espaces, autour d’objets choisis : carapace de tortue en polystyrène résiné, parpaings, sac de gravats, amphores, synthétiseurs… Leur nombre, leur agencement en série, définit une composition mouvante au plateau. J’ai été aidé dans mes intuitions par la plasticienne Ji Min Park.

Julie Bordernave — En énonçant des phrases incitatives qui agencent le déroulé des actions, la carapace de tortue joue un rôle prépondérant. Comment s’est élaborée sa fonction d’oracle ?

Erwan Ha Kyoon Larcher — En tirant des flèches dans cette carapace, je déclenche la diffusion de phrases pré enregistrées. Elles se présentent comme des injonctions ou des questions que je pourrais me poser à moi- même, auxquelles je donne des réponses en actes au plateau. Il peut s’agir de phrases courtes et simples, parfois très pragmatiques telles que « fais ton lacet », ou de réflexions plus ouvertes et métaphoriques, voire de titres annonciateurs éclairant le prochain acte. Cette fonction d’oracle est inspirée du Yi King, un ouvrage fondateur de la pensée chinoise, que l’on peut consulter dans les périodes de doute. Je l’interprète comme une aide extérieure, que certains peuvent trouver par exemple dans la religion ou dans les addictions. Or souvent, la réponse se trouve dans nos questions : il suffit d’un élément extérieur qui nous conforte dans une intuition pré existante. La tortue joue ce rôle de double autorisant la distanciation.

Julie Bordernave — Comment s’effectue ensuite le choix des objets à actionner pour chaque acte qui s’égrène ?

Erwan Ha Kyoon Larcher — Ces objets, plutôt bien disposés au début, ne servent généralement qu’une seule fois, à un instant précis du spectacle. J’essaie de ne pas épuiser les objets, j’aime me cantonner à une seule utilisation, dédiée à une action unique. Cela permet aussi de déjouer l’attente créée par rapport aux objets à vue sur le plateau : ainsi, sur la trentaine de parpaings, je n’en utilise qu’une dizaine. En traversant nombre d’épreuves, comme dans une quête initiatique, mon corps constitue en quelque sorte l’unique agrès du spectacle. Il est mis en difficulté par des éléments tels que le feu, ou les graviers qui sont censés m’amortir. J’aime cette dureté induite par des matériaux qui paraissent hostiles, et provoquent forcément des actions un peu brutes.

Julie Bordernave — Sans être strictement autobiographique, le spectacle évoque néanmoins un parcours de vie, la monstration d’une accumulation de savoir-faire au fil des ans. Quel est votre fil rouge interne ?

Erwan Ha Kyoon Larcher — D’un point de départ autobiographique, je voulais tirer des questions plus larges : la manière dont on décide de se construire de façon individuelle, en lien parfois avec une certaine déconstruction mentale… Il est pour moi important d’ouvrir ces sujets, davantage que de raconter mon histoire, même si je pars forcément d’exemples personnels, tels que le langage insultant employé envers les Asiatiques, qui me permet d’aborder une certaine violence ordinaire, peu remise en cause. De cette banalisation découlent tensions et désaccords. J’aborde aussi la sphère domestique, à travers un dialogue entre un père et une mère ne recelant pas de véritable violence apparente, mais dont les registres de langage influent sur l’éducation.

Julie Bordernave — De quelle manière le personnage est-il modifié au cours de cette traversée initiatique ?

Erwan Ha Kyoon Larcher — Par une sorte de fatigue, et par la joie qu’il éprouve à la déployer, en un paradoxe qui consisterait à trouver une certaine légèreté dans l’usure. Au cours des actions, le plateau se transforme lui-même à vue, pour s’achever sur un décor totalement désordonné. Ma volonté initiale n’était pas de mettre le chaos, mais à chaque espace visité, la mutation opère ! L’état de ruine finale permet de projeter ce que l’on veut, en se demandant comment reconstruire après tout ça.

Julie Bordernave — C’est donc à la fin du spectacle qu’adviennent les ruines éponymes ?

Erwan Ha Kyoon Larcher — RUINE, au singulier, évoque davantage pour moi un état, que des ruines concrètes telles qu’on peut les imaginer, convoquant une image de dévastation. Je pense que l’état correspondait à l’après collectif, comme un point zéro, questionnant la manière de bâtir autre chose après un si long temps d’élaboration. La ruine désagrégée qui apparaît en fin de spectacle est arrivée comme un hasard, qui m’allait bien. J’ai l’impression que l’on construit par cycles, et qu’il faut sans cesse remettre le couvert.