Alternatives Théâtrales vit le jour en juillet 1979 au terme d’une décennie particulièrement riche en inventions, étonnements, ruptures et autres bouleversements scéniques ébouriffants. Un spectateur curieux et assidu – c’était déjà mon cas – aurait pu assister ces années-là, les yeux écarquillés, le souffle coupé, à l’irruption dans le paysage théâtral européen du Regard du sourd et d’Einstein on the beach, de Café Müller, de la Classe morte et de Wielopole, Wielopole 1. Un siècle ou presque après André Antoine et l’invention de la mise en scène moderne – la transitive, celle qui suppose un complément d’objet direct en l’existence préalable et sous-entendue du texte d’auteur et qui, depuis Artaud et Brecht, commençait à sérieusement s’essouffler –, les années 1970 découvraient soudain qu’on pouvait écrire des textes dramatiques autrement – et l’on assista à la petite révolution du théâtre dit « du quotidien » – , voire qu’on pouvait purement et simplement se passer du texte, que l’écriture et la création scéniques pouvaient s’affranchir des mots préexistants de la « pièce de théâtre », et que les signes et les émotions de la représentation pouvaient désormais s’exprimer par l’espace, les objets, le corps de l’acteur, l’éclairage, les sons, et bien d’autres médias à venir qui dès lors échapperaient au verbe.

Contestation

Ce mouvement contestataire de rupture avec le théâtre de texte et de mise en scène, issu de l’après 1968 trouverait plus tard sa tentative de conceptualisation avec les propositions successives et complémentaires de « représentation émancipée » (Bernard Dort), « théâtre post-dramatique » (Hans Thies Lehmann), puis « écritures de plateau » (Bruno Tackels).

Mais ce qu’on oublie parfois, c’est que le combat fut rude entre les tenants d’un théâtre de texte et de mise en scène hérité des efforts héroïques d’Antoine, de Copeau et du Cartel – ceux-là mêmes qui furent aux origines de l’esthétique et des mots d’ordre politiques, après guerre, du théâtre populaire et de la décentralisation dramatique – et les partisans subversifs d’un renouvellement des formes : que ce soit par le théâtre du quotidien pour ce qui est de la banalisation de la langue et d’une esthétique de l’ordinaire ; par le théâtre-danse pour ce qui concerne la libération hors-langage du corps, du geste et du mouvement ; ou par le théâtre-récit, expérimenté et immédiatement théorisé par Antoine Vitez en 1975 avec Catherine d’après Les Cloches de Bâle, le roman d’Aragon, aussitôt étendu au mot d’ordre « faire théâtre de tout » aujourd’hui totalement digéré et intégré par les nouvelles générations de metteurs en scène.

Bruxelles et la Belgique furent ainsi le champ d’une bataille esthétique et idéologique dont l’épouvantail était incarné par Jacques Huysman, fils spirituel de Léon Chancerel, donc du Cartel et de la décentralisation pionnière, seigneur tout puissant du Théâtre National, forteresse imprenable, tirant en maître absolu les fils de la décentralisation wallonne. C’est ainsi que « se posèrent en s’opposant », comme le disait alors la philosophie scolaire, les Albert-André Lheureux, Alain Populaire ou Marc Liebens, et surtout Philippe van Kessel – capitaine du mythique Atelier Sainte-Anne ! – et le trio d’enfants terribles du futur Théâtre Varia – Philippe Sireuil, Michel Dezoteux et Marcel Delval – pour ne citer que les mieux connus parmi les plus radicaux et les plus turbulents…

De tous ces combats, la revue Alternatives Théâtrales a décidé d’être la chambre d’écho et le promoteur, l’accompagnateur théorique et critique d’un mouvement que les lieux investis – anciens ateliers, usines désaffectées, entrepôts vacants2 – désignèrent comme

« alternatif », hors salle à l’italienne ou conque harmonieusement gradinée de maison de la culture.

En France, les choses évoluèrent un peu différemment. La guerre de tranchées et/ou de position dura moins longtemps et fut moins agressive : le ministre Michel Guy, fondateur en 1972 du très « alternatif » Festival d’Automne – sorte de prolongement parisien-mondain des choix artistiques affirmés par Jack Lang au Festival mondial de théâtre de Nancy –, choisit quant à lui une autre voie en décidant, à la surprise générale, de promouvoir dès 1974 les jeunes contestataires de l’époque à la direction des Théâtres et Centres Dramatiques Nationaux : Jean-Pierre Vincent, Gildas Bourdet, Georges Lavaudant et, aujourd’hui injustement oubliés, Robert Gironès et Bruno Bayen. En les intégrant à l’institution, le ministre désamorçait une part du conflit politique frontal et déléguait la querelle des anciens et des modernes aux différents publics concernés par ces nominations.

En Belgique, les blocages sont tels que l’alternance – comme aboutissement politique de l’alternative esthétique et idéologique sous la forme d’un détrônement et d’une prise de pouvoir, où la relève prend enfin le relais – l’alternance, donc, eut lieu bien plus tard : le trio déjà cité n’investit officiellement le Théâtre Varia qu’en 1982 et Philippe van Kessel n’est appelé à la direction du Théâtre National qu’en 1990.

Intégration

Une fois accomplie cette première passation historique en faveur de la (des ?) première(s) génération(s) alternative(s), les choses évoluent différemment. Depuis les années 1980 – 90 en effet, il est plus difficile de parler d’alternative au sens strict, comme si les nouveaux directeurs, eux- mêmes issus de la mouvance dite « alternative », ne souhaitaient plus faire subir aux jeunes générations l’ignorance, le mépris, l’ostracisme qu’eux-mêmes avaient eu à subir de leurs aînés. Toutes sortes de procédures furent mises en place pour intégrer aux programmations des Théâtres et Centres Dramatiques Nationaux les balbutiements artistiques des jeunes compagnies, pour peu qu’on les soupçonnât prometteurs. Les tutelles de l’institution l’inscrivirent même dans le cahier des charges et, quand il le fallut, rappelèrent à l’ordre les quelques défaillants. Quant aux associations représentatives du « jeune théâtre », toujours suspicieuses qu’il s’agissait là d’actes isolés de bonne conscience ou de dédouanement, elles se firent souvent un plaisir d’en manifester bruyamment la légitimité. Ainsi se développèrent au sein de l’institution divers dispositifs accentuant encore un peu plus la programmation de spectacles portés par de jeunes artistes. Résidences de compagnies, metteurs en scène associés, compagnonnages contractuels, parrainages de toutes sortes témoignent de cette évolution. Quant aux festivals de la jeune création et aux coups de projecteurs multiples pris en charge par de prestigieuses institutions, ils se dotèrent, en dépit d’une sémantique convergente, des noms les plus métaphoriques et le plus variés : Théâtre en mai (Dijon), Mettre en scène (Rennes), Nanterre en scène, Impatience (Odéon), Labomatic (Villeneuve d’Ascq), Prémices (Lille), XS (Bruxelles)… La forteresse n’était plus imprenable, elle ouvrait elle-même des brèches. Encouragée par le « jeunisme » sociétal ambiant, la reconnaissance des « premiers pas » – ce fut le nom d’un festival organisé par les théâtres de la Cartoucherie de Vincennes dans les années 2000 –, leur intégration, voire leur assimilation étaient entrées dans les mœurs, accélérant la visibilité d’un Jean Bellorini ou d’un Fabrice Murgia, pour ne citer qu’eux, dans leur fulgurant parcours d’accession à la direction de « très gros » théâtres.

Émergence et innovation

Il serait dès lors plus difficile de revendiquer le concept d’alternative, même si, dans les années 1990 encore, le phénomène désigné par Jean-Pierre Thibaudat comme celui des « bandes »3 vint à son tour manifester son indignation et s’impatienter de la confiscation trop longue des outils de création par leurs aînés : Eric Lacascade et Stanislas Nordey, issus de ce mouvement inspiré par le plateau nu, le corps et la choralité, seraient à leur tour assez vite récompensés de leurs lancinants coups de boutoir.

L’impatience de renouvellement demeura, mais la notion frontale, duelle et conflictuelle, d’alternative tendit à s’estomper au profit de deux autres notions moins dialectiques et, de ce fait, choyées par les ministères, les administrations et les observatoires technocratiques les plus officiels : 1) « l’émergence », pour ce qui concerne l’irruption de jeunes pousses généralement issues des écoles et s’inscrivant plus ou moins dans la continuité de leurs aînés ; 2) les esthétiques « innovantes » pour désigner les formes nouvelles, plus expérimentales, de l’ordre de la recherche et de l’étonnement, parfois radicales, souvent inclassables. Ce sont ces nouvelles évolutions – ces nouvelles inflexions ? – héritées de l’alternative, que nous allons maintenant tenter d’inventorier.

Écritures

Depuis la si déconcertante écriture du quotidien explorée dans les années 1970 par la première génération alternative – celle des Bavarois Kroetz, Fassbinder, Achternbusch… suivis des Français Vinaver, Deutsch, Wenzel… mis en lumière par Claude Yersin, Jacques Lassalle, Philippe van Kessel et Patrice Chéreau –, les formes d’écriture semblent s’être de plus en plus affranchies des critères de composition du drame tels qu’ils imposèrent leur hégémonie au xixe siècle et la conservèrent jusqu’au milieu bien avancé du xxe siècle, Sartre et Camus inclus.

Le « théâtre-récit » qui maintient en scène, grâce à Vitez, déjà cité, une part jugée inaltérable des descriptions et de la narration de l’écriture romanesque originelle, d’abord relayée par Gildas Bourdet (Martin Eden), Jean-Claude Penchenat (David Copperfield) et Stuart Seide (Moby Dick, puis Le Quatuor d’Alexandrie), trouve en ce début de xxie siècle un renouvellement inattendu dans les univers scéniques de Guy Cassiers (Proust, Lowry, Musil…), Jean Bellorini (Hugo, Rabelais, Dostoievski…) et Julien Gosselin (Houellebecq, Bolaño, DeLillo…).

À cet élargissement désacralisé des sources d’écriture textuelle, il faudrait ajouter la multiplication des spectacles de théâtre inspirés par le patrimoine cinématographique et ses scénarios : Jean-Louis Martinelli empruntant à Jean Eustache, Ivo van Hove à Bergman, Christiane Jatahy à Renoir ou, tout récemment, Antoine Laubin à Truffaut et à son avatar Antoine Doinel… Pommerat, Pascal Rambert, Emma Dante ou Fabrice Murgia.

Corps

Les écritures dites « de plateau » (Bruno Tackels) – déjà pratiquées sans les nommer par Ariane Mnouchkine (1789, L’Âge d’or…), le Théâtre de l’Aquarium (La Sœur de Shakespeare) et le Radeau de François Tanguy (Mystère Bouffe, Jeu de Faust, Fragments forains…), s’incarnent désormais autrement dans les démarches de Jan Fabre, Romeo Castellucci, Pippo Delbono, Joël Pommerat. Il y intervient souvent une part documentaire ou documentée : Cet enfant de Joël Pommerat, montage de tableaux et de récits inspirés par une enquête commandée par la Caisse d’Allocations Familiales de Caen sur le thème de la difficile et parfois douloureuse relation parent/enfant ; Money de Françoise Bloch, investigation économique, ludique et approfondie, sur la manière dont les banques détournent et investissent notre argent à nos dépens ; Five easy pieces et La Reprise, pièces inspirées à Milo Rau par l’affaire Dutroux et le meurtre sauvage d’un jeune homosexuel à Liège, pièces cruelles et sans concession, allégées toutefois par les interrogations à vue, pratiques et philosophiques, que pose le regard du metteur en scène sur la question de la représentation, en particulier celle dite de l’irreprésentable.

Corps

Est-ce un effet du détrônement du texte-roi – « Sire le mot » disait Gaston Baty – ou, du moins, du sérieux ébrèchement de son hégémonie ? Toujours est-il que parallèlement, selon un étrange jeu de vases communicants, le corps, le geste, le mouvement semblent avoir gagné en puissance sur les scènes européennes : en puissance, mais surtout en sens, en émotion et en énergie esthétique. À la suite de Bob Wilson et de Kantor mais surtout de Pina Bausch, la scène flamande confirma dans la diversité le concept de théâtre-danse affiché comme un mot d’ordre au fronton de l’aventure artistique de Wuppertal. Stimulés par la présence en territoire bruxellois de Maurice Béjart et de son école Mudra, Jan Fabre, Alain Platel, Anne-Teresa de Keersmaeker, Jan Lauwers, Wim Vandekeybus côté néerlandophone, mais aussi, côté francophone, Nicole Mossoux et Patrick Bonté, assidûment accompagnés par notre revue, firent évoluer l’art du mouvement en y intégrant des préoccupations de sens et de dramaturgie, défiant ainsi par le corps et par le geste la verbalité du théâtre dramatique.

Les arts du cirque, la marionnette et le théâtre d’objets, en partie grâce à l’ouverture de leurs écoles nationales – Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières – à des sessions de dramaturgie et de mise en scène, firent en retour irruption dans les spectacles de théâtre : Guy Alloucherie s’y forgea une écriture et un style ; Gilles Defacque et son théâtre du Prato en proposèrent d’autres ; et une nouvelle génération, celle d’Aurélien Bory (Azimut, Espæce…), de Yoann Bourgeois avec ses culbutos vivants (La Mécanique de l’histoire), des 7 doigts de la main, compagnie québécoise issue du Cirque du Soleil (Réversible) ou de la compagnie XY issue quant à elle de l’école du cirque de Lomme (Il n’est pas encore minuit), défie par l’acrobatie les lois de l’équilibre et de la pesanteur tout en racontant une ou des histoires, ou en développant des variations thématiques qui interrogent la vie et le monde. De leur côté Michel Laubu (Turak) et Claire Dancoisne (La Licorne) font vivre comme des personnages impliqués dans un récit ou une action dramatique leurs improbables chimères, bricolées de matériaux pauvres voire de récupération.

Technologies

Dans tous ces effets de croisement des arts « frères » annoncés par Brecht dès les années 19404, au cœur de ce qu’en France, par opposition à l’art dramatique, les « scènes nationales » ont défini comme une pluridisciplinarité voire une transversalité des arts, il est un ensemble d’inventions techniques récentes très vite sollicité par les arts scéniques : je veux parler des nouvelles technologies.

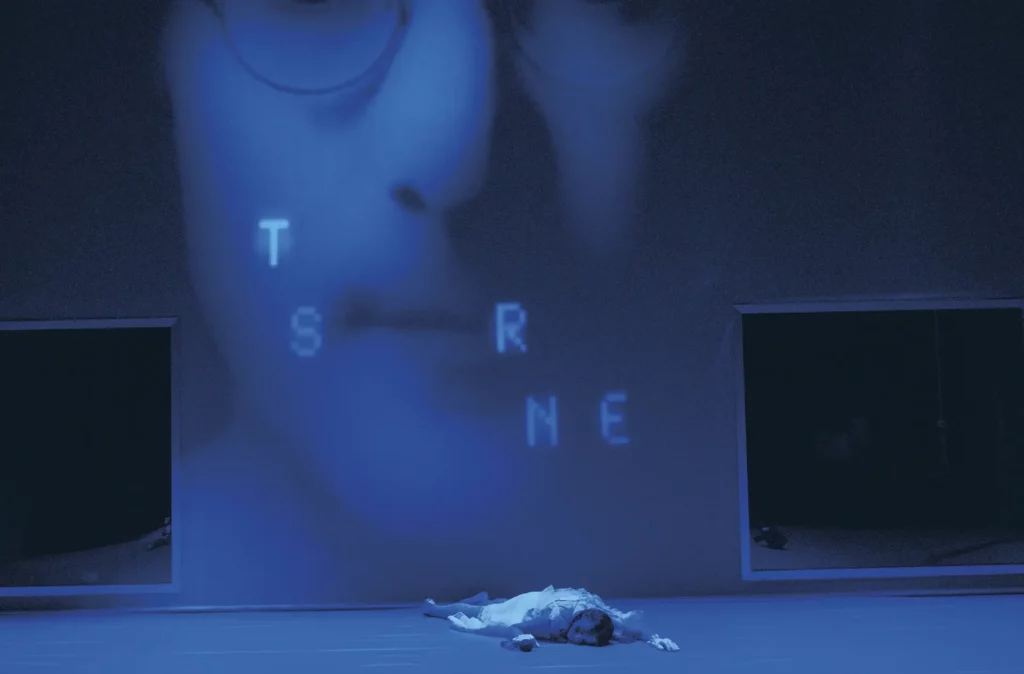

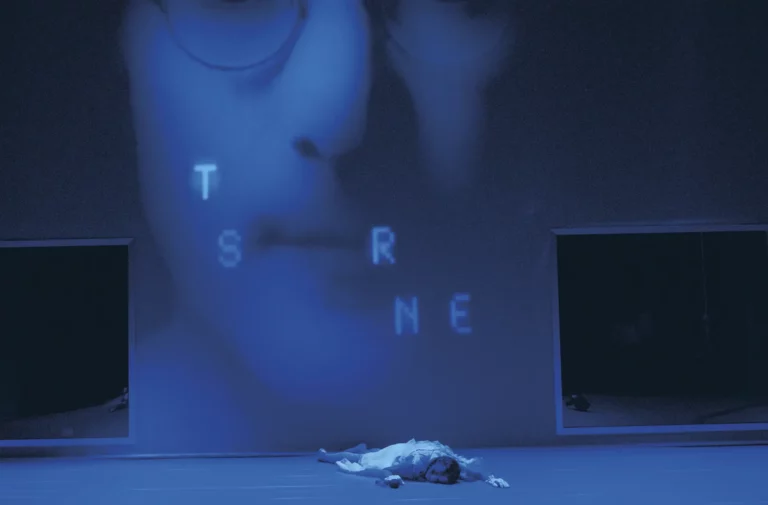

Renvoyant aux obsolescences de la modernité stroboscopes et rayons laser, les écrans et leurs avatars firent ces vingt dernières années une irruption fracassante, suscitant tour à tour l’agacement, le rejet ou d’heureux émerveillements. Utilisés a minima comme avec ce porno crypté sur une télé murale dans la maison d’Orgon dès les premières minutes du Tartuffe mis en scène par Stéphane Braunschweig, ou avec toutes leurs variations de séquences « live », documentaires ou enregistrées dans Les Particules élémentaires scéniquement réinterprétées par Julien Gosselin, de Cyril Teste à Christiane Jatahy en passant par Guy Cassiers, Ivo van Hove, Kate Mitchell ou Fabrice Murgia, la vidéo et ses écrans sont désormais bien installés dans le paysage scénique international. On a même ici ou là vu commenter l’action dramatique par des messages « télex » émis depuis la régie et projetés en direct – hésitations et fautes de frappe à l’appui –, ou encore assisté à des conférences performatives où le spectateur est invité à réagir instantanément à partir de son téléphone portable, exceptionnellement autorisé à rester actif…

Pour moi, la palme de l’étonnement et du questionnement philosophique accompagnant cette irruption du multimédia sur les scènes revient à Denis Marleau et à son équipe de techniciens-chercheurs. Revisitant inlassablement les avant-gardes de la charnière du xixe et du xxe siècles, à la recherche de possibles équivalents contemporains des très pertinentes questions posées par Mallarmé, Maeterlinck et les Symbolistes, Denis Marleau eut l’idée inattendue de présenter Les Aveugles, poème dramatique choral de Maeterlinck, sous la forme d’une « fantasmagorie technologique », c’est-à-dire interprétée par deux acteurs dont le jeu filmé et les voix enregistrées étaient déployés, démultipliés par douze projecteurs sur douze masques neutres plongés dans le noir absolu, ajoutant ainsi unité et cohérence à la choralité éclatée de la polyphonie, et surtout réinterrogeant de manière radicale la question (méta)physique de la présence-absence suggestive de l’humain, de son corps, et de l’exhibition de sa chair sur la scène. La « fantasmagorie » fournissait alors une illustration, un écho par-delà le siècle, à ce que Maeterlinck, dans ses fulgurants délires ontologiques, appelait « androïdes » ou parfois plus simplement « marionnettes ».

Je crois avoir, au terme de ce parcours troué, partiel, partial et subjectif, exprimé quelques-unes des raisons qu’a eues et qu’a encore aujourd’hui la revue Alternatives Théâtrales d’exister auprès de ses lecteurs et de ses rédacteurs. Plus grandiloquent, je parlerais de « missions » : débusquer, repérer, identifier, aider à naître et à grandir, accompagner dans la durée des aventures artistiques nouvelles, de celles qui bousculent et font évoluer la création scénique, la réception/perception du spectacle vivant et la sensibilité émotive et/ou critique du spectateur. Peu importe, finalement, qu’on les ait un temps appelées « alternatives » et qu’aujourd’hui on les rebaptise plus volontiers « émergentes » ou « innovantes ». Question de contexte idéologique et politique, probablement…

Je voudrais conclure en présentant mes excuses à tous ceux que j’aurais pu et que je n’ai pas cités à titre d’exemple. Cela n’ôte rien à l’estime, à l’admiration, à la sympathie voire à l’amitié que j’éprouve pour eux et leur parcours artistique. Ils sauront se reconnaître et, je l’espère, me pardonner.

- Créations respectives de Robert Wilson, Pina Bausch et Tadeusz Kantor. ↩︎

- À ce titre, il faut citer l’importance symbolique du Plan K, mythique ancienne raffinerie sucrière de Molenbeek transformée entre 1979 et 2009 en centre « contre-culturel ». Voir le beau livre collectif de Philippe Carly, Kevin Cummins, Stéphane Barbery… : Au plan K, publié en 2017. ↩︎

- Jean-Pierre Thibaudat, « Le temps des bandes », Libération, 23 juillet 1991. ↩︎

- Petit Organon pour le théâtre, 1948, fragment n° 72. ↩︎