Parmi les caractéristiques saillantes du travail théâtral mené par Satoshi Miyagi, le directeur artistique de S.P.A.C.1, à Shizuoka, au Japon, que ce dernier pourrait rassembler en un manifeste, je serais tentée de mettre en avant la question du rapport d’un jeu et d’une parole au service de la théâtralité ; la place centrale de la musique ; la diffusion de ces dernières dans des « non lieux de théâtre » ; l’étendue des répertoires travaillés et leur force de réconciliation du passé et de la modernité, comme de l’Orient et de l’Occident faisant de ce qui semblait oxymores, l’évidence des syncrétismes – le tout sur fond de tournées et d’échanges internationaux et d’une éthique humaniste. Quid du masque ? Ce dernier, plus comme modèle que comme objet, est également une constante du fait même de ce jeu très souvent partagé dans ses créations entre l’acteur-voix (speaker) et l’acteur-gestuelle (mover) pour chaque rôle, ce « deux pour un rôle » (futari-hito-yaku) – techniquement le socle de la méthode et de l’esthétique que Satoshi Miyagi put faire exister dans la compagnie qu’il créa en 1990, Ku Na’uka, puis à sa prise de direction de S.P.A.C., en 2007 – et qu’il met en lien directement avec le masque.

Peu de masques ?

L’usage du masque proprement dit, comme objet placé sur le visage ou la tête de l’acteur, reste très limité dans l’œuvre de Satoshi Miyagi.

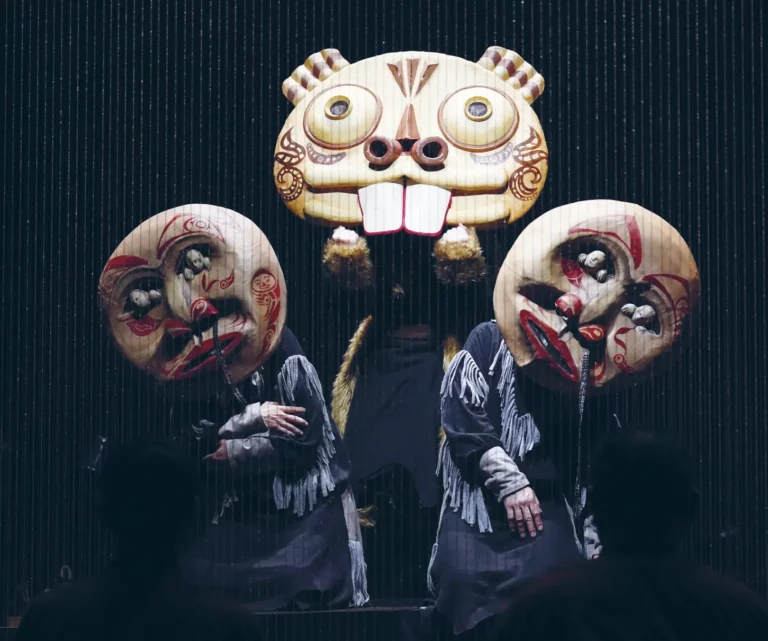

Nous pouvons observer sa présence et analyser son usage pour Turandot en 1992, mais aussi pour Mugen-Nô Othello en 1994, pour Mahabharata en 2013 ou encore pour Le Lièvre blanc d’Inaba et des Navajos en 2016 soit, dans quatre productions – même si des masques géométriques mêlant le portrait du Fayoum et l’esthétique d’Oskar Schlemmer se donnent aussi à voir à l’ouverture de sa Médée en 1994 et que nous pourrions également consacrer un article au masquillage de cette compagnie.