Présenté au Kunstenfestivaldesarts en 2010, ton projet To Serve sur l’esclavage domestique a donné lieu à un documentaire, Vous êtes servis, tourné en Indonésie, et à un spectacle, Deserve, co-créé avec Simone Aughterlony. Pourquoi ces deux déclinaisons et quel est le lien entre elles ?

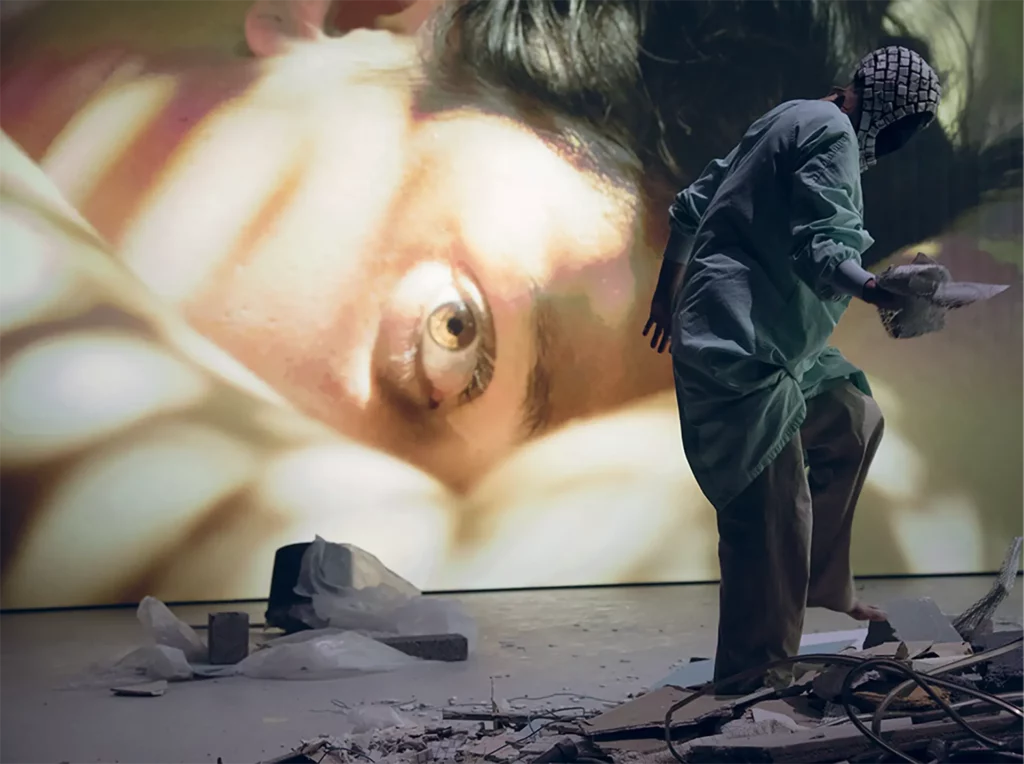

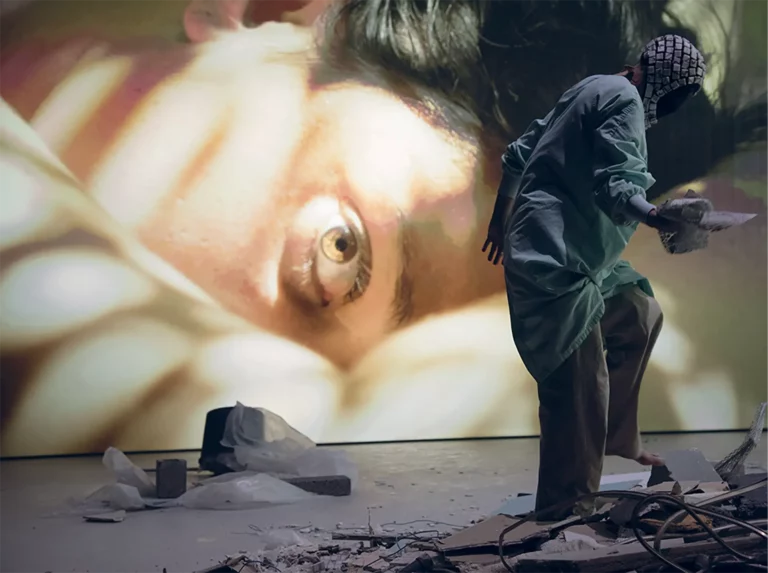

Pour To Serve, je souhaitais confronter la dimension purement documentaire de cette problématique d’esclavage domestique à des figures littéraires et théâtrales, en particulier Les Bonnes de Jean Genet. De là est venue l’envie de travailler sur l’espace de la scène, l’idée étant que les spectateurs aient l’occasion d’assister à la fois au film et au spectacle très différents l’un de l’autre puisqu’on était aux prises avec le réel le plus sensible dans le film tandis que la pièce montrait de manière sarcastique notre soumission aux objets ménagers devenus instruments de torture. Des images inspirées du film apparaissaient dans le spectacle, mais aucune image filmée n’intervenait directement. J’ai en effet souvent des difficultés avec l’usage de la vidéo et du cinéma sur scène : autant des plasticiens, comme Pierre Huyghe, Dominique Gonzalez-Foerster ou Philippe Parreno – se sont emparés du médium cinéma pour l’emmener ailleurs, l’interroger en tant que médium en questionnant les codes de la narration, autant l’image animée au théâtre me paraît souvent réduite à un élément scénographique, capable de communiquer des choses, de produire des émotions, mais pas réellement envisagée et comprise dans sa spécificité propre.

Quelle est la spécificité de l’image animée pour toi ?

C’est le travail sur le temps, la durée, c’est le rapport évanescent à l’image, qui n’apparaît que le temps de la projection, dans l’expérience collective d’une salle de cinéma. Cette expérience est la même au théâtre mais la présence de l’image filmée dans les spectacles vient plutôt en complément d’autre chose, pas en tant que puissance propre. Le cinéma, c’est aussi le travail du hors-champ. On pourrait dire que le cinéma est né du hors-champ puisqu’en cadrant, on exclut des pans de la réalité, on affirme un point de vue. Or souvent au théâtre, l’image filmée me semble venir combler le hors-champ du spectacle. D’où une forme d’inhibition par rapport au cinéma dans mon propre travail scénique.

Par ailleurs, depuis la création du spectacle Deserve, j’ai de la peine à penser en termes de cinéma pur. Je me sens au théâtre lorsque je filme, c’est-à-dire que je suis au présent de la situation. Il y a quelque chose de très rituel dans le fait d’être là avec une caméra dans des espaces où l’on n’est pas attendu, quelque chose de l’ordre du sacré que je retrouve au théâtre.

N’est-ce pas lié au fait que tu pratiques un cinéma documentaire où tu filmes non pas des scènes fictionnelles préparées mais des moments que le réel te donne et qui n’auront lieu qu’une fois ?

Je suis un héritier du cinéma direct mais je filme rarement sur le vif. La plupart des plans sont le fruit d’un long travail de préparation, d’une attention particulière au cadrage et à la lumière. Et au cœur de cette réalité « apprivoisée », il s’agit de rester ouvert au mystère du présent qui se déploie face à la caméra.