Le théâtre contemporain accueille aujourd’hui des projections d’images d’une manière particulièrement diversifiée et cette démarche créative semble ne plus étonner personne. La surface de projection qui, au départ, constituait principalement une solution scénographique, implique aujourd’hui une étonnante complexité interprétative autant chez les pionniers de cette esthétique comme Robert Lepage et Elizabeth LeCompte, que dans la génération plus récente, avec Milo Rau ou Krzysztof Garbaczewski. On oublie parfois que le cheminement de l’image projetée dans le spectacle vivant s’ancre dans l’histoire du théâtre, ainsi que dans les zones de rencontre avec d’autres arts dont le cinéma s’avère probablement le plus fécond. Ce parcours est parfois tortueux, car expérimental aussi bien que spectaculaire, marquant à la fois des pas esthétiques majeurs chez les uns et un ludisme excessif chez les autres. Enfin, ce procédé esthétique avance main dans la main avec le progrès technologique et par conséquent suit le développement des différents dispositifs : cinématographique, vidéo, numérique. De l’intermédialité aux humanités numériques, l’analyse de cette démarche prend aujourd’hui encore plusieurs voies théoriques pour pouvoir comprendre ses enjeux et ses parentés.

Image et technique

Il convient de souligner que l’image projetée au théâtre s’inspire beaucoup de l’univers des appareils optiques. Puis le premier cinéma, à son tour, lui apporte quelques réponses de nature scénographique. L’influence des avancées techniques de l’époque, intégrées notamment dans la machinerie scénique, ne reste pas non plus sans importance1.

En 1799, Étienne-Gaspard Robert, dit Robertson, physicien et passionné de la scène, obtient un brevet pour son appareil de projection sur écran appelé fantascope. Un an plus tard, il donne la première soirée de fantasmagorie au pavillon de l’Échiquier à Paris. Ces soirées ont un succès éblouissant car elles font « revenir » des spectres et personnages historiques et les expériences de galvanisme, de magnétisme et les effets acoustiques que Robertson produit donnent la chair de poule au public. Le regard des artistes se porte bientôt vers des formes spectaculaires telles que les féeries, les soirées magiques, les spectacles forains attirés par des thèmes fantastiques, mythologiques et effrayants. La féerie La Biche au bois fête ses triomphes dans plusieurs conceptions, dont celle conçue par le directeur technique Edmond Floury en 1896, au Châtelet, qui a élaboré les images rétroprojetées sur le décor de la scène. Jacques Ducom, photographe et opérateur collaborant à cette représentation, nomme cette féerie le « théâtre cinématographique » en raison des projections, des fumigènes et d’autres objets destinés à produire des effets surprenants.

Les travaux scéniques des artistes des avant-gardes théâtrales des années 1920 signent une impressionnante diversité d’approches et d’expérimentations. D’une part, les créateurs sont emportés par la nouvelle vision de l’art qui s’oppose au goût bourgeois et sont fascinés par l’époque de la mécanisation. D’autre part, ils ne restent pas indifférents aux transformations économiques, sociétales et politiques, dont la prise en compte de la classe ouvrière s’avère un paramètre important. Un Meyerhold songe à la « cinéfication » du théâtre qui intégrerait des écrans et pourrait de cette manière concourir avec le cinéma. Effectivement, il place des surfaces de projection dans son spectacle Terre cabrée (1923), entre autres, et l’effet intensifie le message scénique fortement politisé qui s’adresse au prolétariat, rehaussé par la Révolution. Piscator se pose également des questions politiques et les images qu’il intègre prennent part à la discussion de la lutte des classes. Dans le spectacle Hoplà, nous vivons ! (1927), il construit l’action scénique simultanée grâce aux solutions scénographiques que lui apporte l’échafaudage dans un esprit constructiviste. Il applique le photomontage et des commentaires sous forme de projections qui constituent un poly-écran. En effet, plusieurs artistes des années 1920 sont attirés par le progrès technique, les nouvelles matières, l’art du cinéma, et leurs approches surprennent par leur originalité2.

Le théâtre prend son temps pour assimiler ces innovations. Ce ne sont que les explorations des avant-gardes américaines des années 1960 qui apportent leur propre contribution à la question du spectacle attiré par les dispositifs de projection. Nous trouvons l’hybridation entre la performance et le cinéma dans le cinéma élargi dont Gene Youngblood, théoricien et auteur de Expanded Cinema, dit qu’il « n’est pas du tout un film ».

Carolee Schneemann expérimente avec la performance et l’installation et crée ainsi son « kinetic theatre ». Dans Snows (1967), elle met en interaction des films en 16 et 8 mm, des diapositives, une sculpture lumineuse en rotation, des lumières stroboscopiques et huit interprètes. Robert Whitman, quant à lui, crée des installations composées d’objets du quotidien aux côtés de projections filmiques (Shower, 1964). Il intègre ensuite fréquemment de telles projections à ses performances dont PruneFlat(1965) et Two Holes of Water 3 (1966) constituent des œuvres emblématiques sur la question. Il fait partie de l’événement artistique 9 Evenings : Theatre and Engineering, conçu à New York en 1966. L’équipe pluridisciplinaire, composée de créateurs et d’ingénieurs, dirigée par Robert Rauschenberg et Billy Klüver travaille la question de l’image projetée mais également du dispositif technologique complexe. Il s’agit là de spectacles intermedias situés au croisement du théâtre, de la performance et du cinéma comprenant des solutions techniques impressionnantes pour l’époque.

Peggy Phelan défend la non-reproductibilité d’un spectacle vivant qui préserve son ontologie artistique uniquement au moment où il est présenté. […] Tout archivage, enregistrement et fixation sur un support technologique, change la nature première de celui-ci. L’autrice place alors la forme enregistrée du spectacle sur un niveau tout à fait différent, celui des objets médiatisés.

Image comme acteur

Robert Lepage signe, en 1995, un projet ambitieux qui demande de l’acteur une performance physique redoutable et un rapport extrêmement précis avec le dispositif hautement technologique. Il s’agit d’Elseneur, spectacle fondé sur Hamletde Shakespeare où lui seul joue tous les personnages. Cette mise en scène est possible grâce aux projections d’images, à la captation par une caméra infrarouge, au dispositif sonore et à la scénographie mobile dont l’ingéniosité a surpris le public. Elseneur a suscité un débat sans précédent et a fait grincer des dents la critique. Outre la question de la dépendance technique suite à l’annulation de deux représentations à Chicago et à Toronto à cause d’une panne du dispositif, la critique se soucie du futur de l’acteur risquant d’être remplacé un jour par l’image projetée.

L’acteur et metteur en scène belge Marc Hollogne souhaite également fusionner le théâtre avec le cinéma sous la forme du « ciné-théâtre » comme il le nomme3. Dans Marciel monte à Paris(1997), Hollogne, qui joue le protagoniste, atteint le sommet de ses prouesses interprétatives. En passant du plateau à l’écran, ce dernier occupant la moitié de la scène, il rend parfaitement compatible ses gestes avec l’image. Il met ici clairement en jeu l’entrelacement entre l’action scénique et les matériaux pré-enregistrés dans un esprit ludique et spectaculaire.

Effectivement, l’intégralité des paradigmes fondamentaux de l’art théâtral est déjà rompue à ce moment-là : l’unicité du temps et de l’espace par rapport aux projections, la centralité du texte dramatique en lien avec l’image et surtout la présence de l’acteur face à son partenaire filmique. Dans ce débat, largement ouvert, les universitaires Philip Auslander et Peggy Phelan introduisent dans les années 1990 le concept de liveness. Auslander redéfinit ce paradigme sous l’influence du processus de médiatisation et remet en question la suprématie du direct par rapport au médiatisé4. Phelan, quant à elle, défend la non-reproductibilité d’un spectacle vivant qui préserve son ontologie artistique uniquement au moment où il est présenté5. Par conséquent, tout archivage, enregistrement et fixation sur un support technologique, change la nature première de celui-ci. L’autrice place alors la forme enregistrée du spectacle sur un niveau tout à fait différent, celui des objets médiatisés.

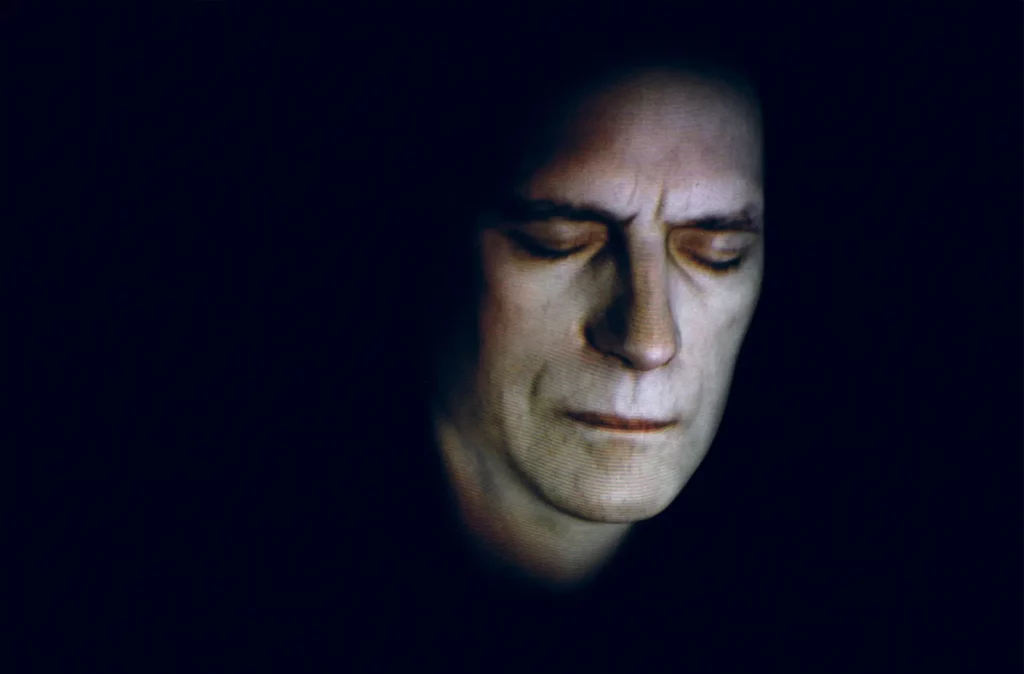

Certains artistes poussent ce débat aux limites du théâtre. Rappelons que Denis Marleau, dans sa fantasmagorie technologique Les Aveugles (2002), invite le public dans un espace sans acteur réel où seules les images des visages de deux comédiens, Céline Bonnier et Paul Savoie, sont projetées sur des masques en plâtres. Heiner Goebbels dans Eraritjaritjaka (2006) y ajoute sa contribution : il place au centre de cette représentation-installation des pianos produisant des sons qui s’inscrivent dans un paysage sonore composé de voix humaines.

Il convient de souligner qu’en 1988, Paul Virilio publie l’ouvrage La Machine de vision dans lequel il évoque l’industrialisation du regard, qui non seulement passe toujours à travers une interface mais qui devient aussi une action perceptive dont la vitesse et la puissance sont croissantes. La télévision en serait ici un média emblématique. Samuel Weber s’interroge dans son texte Television : Set and Screen(1996) sur la spécificité de la transmission télévisuelle qui, en proposant une vision à distance, offre également le dépassement des contraintes spatio- temporelles à travers la vue et l’ouïe. De multiples images stimulent notre perception et nous avons l’impression d’un déplacement lointain et rapide sans avoir bougé réellement notre corps. Nous sommes confrontés à l’illusion et à l’utopie du direct tout en préservant une intimité de notre perception télévisuelle. Plusieurs metteurs en scène débattent ces questions en les transposant sur le plateau. Elizabeth LeCompte se prononce artistiquement à ce sujet à travers son style déconstructionniste et intègre constamment des moniteurs depuis son spectacle Route1 & 9 (1981). La perception télévisuelle, le zapping, l’idée du corps morcelé à travers l’image sont ainsi transposés dans House/Lights (1998) ou Brace Up ! (1991). À l’opposé de cette exploration, Giorgio Barberio Corsetti cherche une « nouvelle spectacularité » en donnant souvent à ses spectacles un aspect ludique. Dans Lacameraastratta(1987) élaborée avec le Studio Azzurro, le public regarde un jeu de trucages explorant l’image projetée. Les moniteurs sont déplacés sur des rails, tournent autour de leur axe, bougent rythmiquement comme le balancier d’une pendule et semblent glisser dans les airs.

Soulignons que la production et la projection de l’image se complexifient sans cesse. Ce déplacement va de pair avec l’évolution technologique et les mutations sociétales. Bill Nichols constate dans son article TheWorkofCultureintheAgeofCyberneticSystems(1988) que l’homme contemporain s’autodéfinit par rapport aux systèmes cybernétiques6. Il s’agira non seulement d’une influence mais également d’une transformation profonde qui touche la société dans son ensemble. Pour l’auteur, la mutation la plus importante est celle de l’identification : cet Autre imaginaire par rapport auquel nous nous identifions désormais est constitué à travers le processus de simulation et par rapport à l’idée du simulacre, deux concepts- clés de la pensée cybernétique.

En effet, des dispositifs écraniques mettant au centre l’écran intelligible, notamment dans les années 1990, s’hybrident avec d’autres systèmes (capteurs, exosquelette, bras robotique). Jean Lambert-wild réalise en 2001 le spectacle Orgia, une création issue d’un projet de collaboration de longue haleine entre l’équipe artistique et l’Université technologique de Belfort-Montbéliard. Trois acteurs jouent dans un espace bleu-vert océanique, peuplé de méduses et d’unicellulaires qui apparaissent et animent ainsi l’univers statique de la pièce. Le spectacle repose sur un environnement interactif appelé Daedalus, élaboré par Stéphane Pelliccia. Deux comédiens en font partie : ils sont dotés de capteurs physiologiques mesurant les paramètres de leurs corps (dont le rythme cardiaque) qui interagissent avec les images virtuelles des créatures marines.

Une autre approche est développée par Marcel.lí Antúnez Roca qui explore, dans sa performance-conférence mécatroniqueintitulée Protomembrana(2006), l’idée de l’interactivité et lie les projections d’images avec un dispositif en forme de gilet qu’il porte durant la repré- sentation. C’est un dresskeleton : une interface corporelle composée de capteurs de mouvement et d’interrupteurs manuels. Antúnez Roca est en même temps un personnage et un actant manipulant le dispositif et l’image. Il y introduit également les images de visages de spectateurs grâce à une autre interface, le random body (corps aléatoire), qui est un dispositif visuel et sonore interactif et qui apparaît comme un masque tubulaire dans lequel le spectateur place son visage. Nous le voyons presque immédiatement sur le grand écran, incrusté déjà dans l’image.

Image entre médias

En 2006, Freda Chapple et Chiel Kattenbelt publient dans un ouvrage collectif, IntermedialityinTheatreandPerformance, le fruit de leurs recherches sur les caractéristiques de l’« intermédialité »7. Selon une approche à la fois esthétique et analytique, ils la définissent en tant qu’« opération de transformation des pensées et processus qui s’accomplit à travers le spectacle ». Les médias technologiques sont au cœur de ce débat car la pensée intermédiale tente de saisir des changements qui s’opèrent au sein d’une création sous l’influence des médias, mais également des transformations de ceux-ci sous l’impact des composantes scéniques. Il s’agit alors des transferts de caractéristiques entre l’univers artistique et médial au sein d’une représentation.

Le groupe Hotel Modern nomme le procédé intermédial qu’il développe dans sa pratique scénique « film animé en temps réel ». L’explorant dans le théâtre des marionnettes, il travaille sur deux espaces de jeu (la scène et l’écran) qui s’entrelacent dans un échange constant durant le spectacle. La scène théâtrale, dont les éléments scénographiques sont véritablement de très petite taille, est simultanément filmée par une petite caméra et l’image est immédiatement projetée sur un écran comme nous pouvons le voir dans La Grande Guerre (2002) et Kamp (2005). Les acteurs-manipulateurs animent les marionnettes et organisent la scénographie à vue. Le processus intermédial apparaît surtout dans le renversement des spécificités de la représentation théâtrale et de celles du film, car la scène devient un plateau de tournage dévoilant la fabrication de l’histoire et l’écran se transforme en surface métaphorique qui situe le récit sur un niveau plus abstrait. Il convient de souligner l’intérêt croissant que le théâtre porte à l’interaction entre l’acteur réel et l’image projetée en la présentant sous de multiples configurations et en intégrant des dispositifs de plus en plus complexes. Guy Cassiers s’y attaque notamment dans sa mise en scène Rouge décanté (2004) qui met en scène un livre autobiographique de Jeroen Brouwers. Il y raconte l’expérience de l’enfance de l’auteur, lorsqu’il a passé avec sa mère une période dans le camp de concentration de Tjideng, près de Djakarta, occupé par l’armée japonaise entre 1943 et 1945. L’espace du jeu, plutôt épuré, accueille le seul personnage (Dirk Roofthooft) qui parle de son vécu. Cassiers précise : « Je voulais que tout l’espace devienne la personne, que les spectateurs ne soient pas seulement passifs et dans l’écoute d’une autre personne mais qu’ils entrent vraiment dans la vie de cet homme. » Effectivement, le rapport du spectateur au personnage est happé par son visage projeté en gros plan sur l’immense écran au fond de la scène – visage capté par cinq caméras orchestrées d’une manière virtuose par l’équipe technique.

Pour sa part, Roy Ascott remarque dans Télénoïa (1995) que la télématique et l’interconnectivité permettent de transgresser les frontières géopolitiques, mais qu’elles placent également l’individu devant de nouvelles possibilités8. Il souligne que, dans ce contexte, les limites de la chair elle-même sont redéfinies et que, paradoxalement, elles s’approchent ainsi de l’imaginaire oriental à travers la figure de l’avatar. Il postule pour un corps réinventé qui, en tant que tel, pourra explorer l’espace virtuel grâce à l’interconnectivité et à la téléprésence.

Ce corps polymorphe devient le sujet de plusieurs mises en scène dans lesquelles des artistes examinent l’idée de son morcellement métaphorique, effectué sur le plateau et cela grâce à l’image projetée. En 2001, le Wooster Group signe À vous, volant ! ou « Phèdre » revisitée. Elizabeth LeCompte place la pièce de Racine, adaptée par Paul Schmidt, dans le contexte d’un match de badminton où les parties sont jouées par Phèdre, Hippolyte et Thésée. Nous voyons un plateau-échafaudage blanc, équipé de moniteurs et de surfaces en plexiglas. Il est peuplé de juges, de joueurs, de porteurs de volants. Comme dans ses spectacles précédents, LeCompte déconstruit la pièce et la recompose dans un contexte surprenant, redéfini à chaque instant par le biais des projections et des effets sonores. Elle combine visuellement le corps de l’interprète avec l’image émise et, ainsi, le prolonge. Le public, par exemple, voit Hippolyte et Théramène assis et couverts en partie par un moniteur, ce dernier dissimule leurs jambes tout en montrant à l’image cette partie de leur corps. Ou encore, il aperçoit au plateau Thésée couché à terre et caressé par des servantes tandis que seul son visage apparaît sur l’écran du moniteur.

L’image face à l’engagement

Il est important d’évoquer qu’un pas dans l’esthétique analysée ici s’accomplit avec l’apparition du Web 2.0 autour de 2004. Il transforme considérablement les modalités de production et de consommation culturelle. Le phénomène de l’utilisation de nouvelles formes de participation à travers Internet et des médias légers est l’une des mutations significatives auxquelles on assiste. Le groupe d’artiste Blast Theory approfondit ces questions depuis plus de vingt ans en collaborant avec le Mixed Reality Lab de l’Université de Nottingham, qui leur permet des expérimenta- tions avec des prototypes de la réalité virtuelle.

Dans Uncle Roy All Around You, une forme nommée « game » (appartenant au « pervasive game » : jeu pervasif, proche du jeu en réalité alternée), le groupe explore la réalité mixte puisque les participants jouent autant dans l’espace virtuel que dans l’espace réel et doivent trouver l’Oncle Roy en 60 minutes. « Ils se font prendre en photo et […] reçoivent un code unique, qu’ils entrent dans leur ordinateur, déclenchant ainsi le compte à rebours de 60 minutes » nous explique le descriptif.

L’intérêt des artistes s’élargit clairement et se déplace vers d’autres champs technologiques tels que les dispositifs du direct, de la surveillance, de la robotique, du Web en impliquant autant de soft ware et hard ware complexes que de médias légers (Smartphones, tablettes).

Précisons qu’en 2007, Steve Dixon tente, avec Barry Smith, de saisir les caractéristiques de ces spectacles à composante technologique et propose le terme de « digital performance »9. Selon eux, un spectacle numérique est alors « tout travail scénique où les technologies de l’ordinateur jouent un rôle-clé plutôt qu’un ajout au contenu, aux techniques, à l’esthétique ou encore comme une forme d’administration. » L’intérêt des artistes s’élargit clairement et se déplace vers d’autres champs technologiques tels que les dispositifs du direct, de la surveillance, de la robotique, du Web en impliquant autant de soft ware et hard ware complexes que de médias légers (Smartphones, tablettes).

Il apparaît que le filmage en direct est actuellement l’une des préoccupations majeures des metteurs en scène. Citons seulement Katie Mitchell, Jay Scheib, Krzysztof Garbaczewski, Cyril Teste, Christiane Jatahy, Ivo van Hove. Trouvant ses inspirations dans les années 1960, à la fois dans la pratique de l’autofilmage telle qu’exercée par l’art vidéo (Vito Acconci) et dans le cinéma direct (Mario Ruspoli, Richard Leacock), cette utilisation de la caméra pendant la représentation développe ses propres enjeux et interroge le direct à sa manière.

Krystian Lupa, qui intègre le filmage et l’autofilmage dans ses spectacles et dans son travail avec l’acteur, explore depuis 2009 des screen tests qui accompagnent la constitution d’un monologue intérieur – ce dernier étant le fondement de son approche scénique (Salle d’attente, Cité des rêves, par exemple). Ivo van Hove explore, lui, des dispositifs de captation et de diffusion vidéo dans toute leur diversité. Il intègre ainsi des caméras miniatures dans Husbands, les images sont produites par une webcam dans Le deuil sied à Électre ou encore le filmage se fait au moyen de téléphones portables dans Le Misanthrope. Cyril Teste, à son tour, propose au sein du collectif MxM une performance filmique qui prétend hybrider le plateau de tournage cinématographique avec un spectacle vivant. Il met ici à l’épreuve la captation live et le travail avec l’image qui recompose cette réalité devant les yeux du public. La charte que le collectif a écrite précise notamment : « Les images préenregistrées ne doivent pas dépasser cinq minutes […] et [le] temps du film correspond au temps du tournage. » Cyril Teste la développe dans ses mises en scène Festen, Nobody et Punck Rock. Comme l’explique Edwige Perrot, dans son article Le réel à l’épreuve du direct, cette technique repose sur plusieurs facteurs : le public observe la déconstruction du réel et sa recomposition dans l’image. Elle permet ainsi de jouer le « faux », et les images en direct constituent une source importante de la théâtralité et de la performativité.

La condition contemporaine est au cœur de ces mises en scène. Elle préoccupe également Julien Gosselin qui lie la transposition de l’œuvre romanesque avec le dispositif du direct. La domination américaine, le terrorisme, la violence, la crise économique se gravent, par exemple, dans la mise en scène monumentale de dix heures composées des romans Joueurs, MaoII, LesNoms(2020), signés par Don DeLillo. Gosselin avoue par rapport à son spectacle précédent 2666 (2017) : « Je pense que la violence du réel est beaucoup plus forte que la violence de l’action. La seule – et grande – beauté de la littérature réside dans sa bataille. Ce n’est pas la victoire ou la défaite face au réel qui importe, c’est l’effort lui-même. » L’artiste se prononce dans ses créations sur le monde actuel et entérine ainsi son propre positionnement face à lui.

Andy Lavender parle depuis 2016 du « theatre of engagement », terminologie qui désigne des créations impliquant autant l’enga- gement des metteurs en scène que celui du public dans différentes apparitions et configurations10. Il y inscrit des artistes tels que Rabih Mroué, Rimini Protokoll, Punchdrunk, Kris Verdonck mais également des événements culturels et des parcs d’attraction. L’engagement des spectateurs s’effectue, par exemple, au travers de nombreux médias structurés par des sources textuelles ainsi que par des cadres sociaux et culturels. Dans Cargo-Congo-Lausanne (basé sur Cargo Sofia‑X, 2006), Rimini Protokoll invite une cinquantaine de spectateurs dans un camion à moitié vitré qui réalise un voyage dans la ville où le spectacle est présenté. Le public regarde tantôt des paysages réels de la ville (Lausanne), tantôt des matériaux pré-enregistrés tournés ailleurs (Congo). « Le théâtre est une fenêtre sur la réalité. », dit Stefan Kaegi. Effectivement leurs spectacles présentent une remarquable diversité d’images captées et diffusées, ainsi que leur attachement au réel.

Image de demain

Nous pouvons constater qu’aujourd’hui plusieurs créations, les médias numériques et la sphère publique convergent et interfèrent. Les frontières entre celui qui joue et celui qui regarde sont de plus en plus brouillées. Certains artistes expérimentent avec ces conditions et font entrer le spectateur dans l’image virtuelle. Nous sommes dans le théâtre immersif technologique déjà développé par Mark Reaney à l’Université de Kansas depuis 1995, notamment dans Adding Machine et Wings. Eric Joris et CREW explorent la réalité augmentée, entre autres en collaboration avec l’Université de Hasselt qui met à disposition du groupe des outils coûteux et des prototypes. Terra Nova (2011) intègre ainsi une caméra omnidirectionnelle placée sur le front du participant, un masque-écran disposé devant ses yeux, des capteurs de mouvement fixés à sa tête ou à ses épaules et un casque audio. Chaque spectateur est doté de ce dispositif qu’il revêt grâce à l’aide d’un assistant personnel. Il plonge ensuite dans l’exploration de l’Antarctique par Robert Falcon Scott en 1911, visualisant une image à 360°.

Sommes-nous déjà dans le « spectacle post-numérique », concept exposé par Matthew Causey en 2016 ? Précisons que le « post » se réfère ici aux dispositifs technologiques et surtout à l’état d’esprit qui se constitue sous l’influence des technologies de pointe et qui prend en considération l’omniprésence de la numérisation. Il répondrait à notre manière de penser qui devient « digitale » et signifierait à la fois l’engagement dans le progrès et la résistance par rapport à la culture électronique. Face à ce champ de réflexion, la question de l’avenir de l’image projetée sur la scène se pose. Elle ne concerne pas, à mon avis, son omniprésence mais plutôt le biais par lequel nous allons la percevoir. Allons-nous simplement la voir ? Ou plutôt l’expérimenter, la toucher, la sentir sur notre peau, la produire vianos neurones et la projeter directement sur l’écran, l’assimiler au travers d’un dispositif qui fera partie de notre chair ?

- Béatrice Picon-Vallin (dir.), Les écranssur la scène. Tentations et résistances de la scène face aux images, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1998. ↩︎

- Simon Hagemann, Penser les médias au théâtre.Des avant-gardes historiques aux scènes contemporaines, Paris, L’Harmattan, 2013. ↩︎

- Izabella Pluta, L’Acteur et l’intermédialité. Les nouveaux enjeux pour l’interprète et la scène à l’ère technologique, Lausanne, L’Âge d’Homme, 2011. ↩︎

- Philip Auslander, Liveness : Performance in a Mediatized Culture, London, Routledge, 1999. ↩︎

- Peggy Phelan, Unmarked : The Politics of Performance, New York, Routledge, 1993. ↩︎

- Bill Nichols, The Work of Culture in the Age of Cybernetic Systems, Screen, 29, n°1, 1988. ↩︎

- Freda Chapple, Chiel Kattenbelt (eds.), Intermediality in Theatre and Performance, Amsterdam-New York, Rodopi, 2006. ↩︎

- Roy Ascott, « Télénoïa », dans Louise Poissant (dir.), Esthétique des arts médiatiques, tome 1, Sainte- Foy, Presses de l’Université de Québec, 1995. ↩︎

- Steve Dixon, Digital Performance : A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, Cambridge, Massachusetts, London, The MIT Press, 2007. ↩︎

- Andy Lavender, Performance in the Twenty- First Century : Theatres of Engagement, London, Routledge, 2016. ↩︎