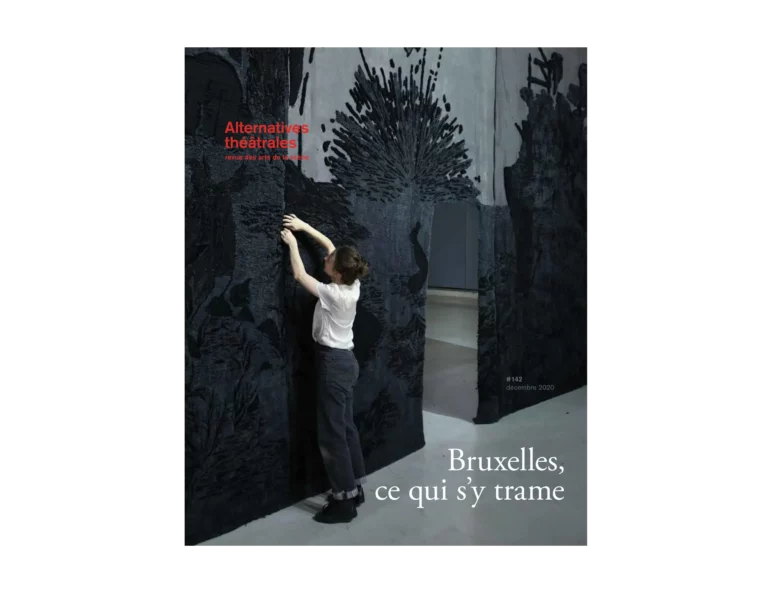

Florence Minder connaît un large succès en Belgique et en France ces dernières années, notamment avec son spectacle SAISON 11, créé en janvier 2017 au Théâtre National à Bruxelles. Audacieuse, passionnée, l’autrice et metteuse en scène suisse, installée à Bruxelles, ne cesse de réinventer son travail scénique. Comédienne époustouflante, elle joue, écrit et compose des performances théâtralo-chorégraphiques poétiques et loufoques, mâtinées de pensée philosophique, mine de rien…2

Dans SAISON 1, elle s’est intéressée à la logique d’écriture des séries télévisées. Conçu comme une ode contemporaine à notre addiction à la fiction, SAISON 1 se jouait des codes du storytelling : poids des mots, choc des images, force de l’incarnation et du langage corporel. La Suissesse se demandait alors comment théâtraliser les effets de la série télévisuelle et si une série théâtrale pouvait être aussi efficace qu’une série télévisuelle. Elle y répondait en partageant la scène avec deux interprètes inouïs, l’actrice Sophie Sénécaut, à la présence sensible et explosive, et le très élégant danseur Pascal Merighi. Elle explorait avec humour et acidité notre rapport intuitif à la réalité, notre besoin (obsessionnel ou pas) de la fictionnaliser et d’utiliser les histoires comme outil de pouvoir, mécanisme de survie, entreprise désespérée de communication ou acte d’amour.

Son dernier projet, créé à l’automne 2020, Faire quelque chose (c’est le faire, non?)3, a pris pour point de départ le phénomène de la catalyse en chimie. Sur le plan scientifique, les cataly- seurs sont sources d’accélération des processus et de production d’énergies inattendues. Enthousiasmée par ce phénomène vertueux, Florence Minder l’a appliqué à son champ dramatique en se demandant s’il existait des catalyseurs fictionnels : « Quelles répercussions directes ont-ils sur nos capacités d’action ? Lesquels nous immobilisent, lesquels nous mettent en mou- vement ? […] Dans les sociétés néolibérales, on parle beaucoup de la volonté individuelle comme moteur de changement, mais je ne suis pas convaincue que ce soit l’unique manière de voir les choses. Les changements de cap, les ruptures, les basculements ne sont pas toujours le fruit de mûres réflexions, ce sont même rarement des décisions conscientes et volontaires. Il s’agit plutôt de nécessité et de survie physique ou mentale. […] La notion du passage à l’action est très conditionnée par nos peurs. La pièce doit être une douce invitation à bouger, fluctuer, s’ouvrir, et à se positionner par rapport à une représentation du réel. »4

Pour répondre à cette question essentielle, l’autrice a filé plusieurs pistes dont l’une est livrée par le pédopsychiatre suisse Jean-Claude Métraux, auteur de La migration comme métaphore (2011) et consultant sur ce projet de création. D’après lui, tous les êtres humains expérimentent le phénomène de la « migration » sur les plans géographiques, professionnels, sociaux ou encore sexuels, et s’en remettent progressivement au cours de phases de deuil plus ou moins longues, individuelles ou collectives. « L’élaboration du deuil correspond généralement à la construc- tion d’un nouveau récit dans lequel l’individu ou le collectif trouve un sens. Pour qu’une action collective voie le jour, il faut que ceux qui la portent puissent adhérer à un récit commun », explique Florence Minder.

Forte de cette intuition, elle a fait le choix d’une fiction chorale, forme que l’on retrouve fréquemment au cinéma (comme dans Short Cuts ou Magnolia), et plus rarement chez des auteurs de théâtre (comme l’argentin Rafael Spregelburd). Ce mode de narration lui permet de mettre l’accent sur les comportements des personnages plutôt que sur le ressort d’une intrigue et lui pose toute une série de questions d’écriture et de mise en scène excitantes, mais qui ne sont pas résolues par l’art du montage comme c’est le cas au cinéma. Pour illustrer ce récit choral, la metteuse en scène n’a pas opté pour une scénographie éclatée, plurielle, à la manière de Simon Stone (par exemple dans La Trilogie de la vengeance), mais souhaité tout représenter sur un plateau unique où les récits coexistent. Le défi pour la metteuse en scène, avec Simon Siegmann à la scénographie, Jan Maertens aux lumières, Pierre-Alexandre Lampert à la création sonore et Marie Szersnovicz aux costumes, a été d’imaginer le meilleur moyen de faire exister simultanément différentes situations, et de jouer, avec l’apparition et la dispari- tion des personnages, les coprésences.

Avec Faire quelque chose (C’est le faire, non?), l’interprète-metteuse en scène répond à ses objectifs ambitieux en se nourrissant de ses obsessions : présenter des spectacles dont la forme répond au fond, et nourrir ses récits d’art et de corps, de politique et de philosophie.5

- Création de Florence Minder, avec Pascal Merighi, Sophie Sénécaut et Florence Minder, et Manah Depauw à la dramaturgie. ↩︎

- Florence Minder a reçu le Prix SACD 2018 pour l’ensemble de son travail. ↩︎

- Ce projet – qui bénéficie d’un financement du « 4 par 4 », c’est-à-dire du soutien de quatre structures importantes en Belgique : le Théâtre Varia à Bruxelles, les Théâtres de Liège, de Namur et MARS à Mons – est également soutenu tout au long du processus de création par l’Ancre à Charleroi, la Scène Nationale de Dieppe en France, et en recherche dramaturgique par La Bellone à Bruxelles. ↩︎

- La plupart des citations sont tirées d’un entretien que j’ai réalisé avec Florence Minder, à propos du processus de création de Faire quelque chose (C’est le faire, non?) qui avait pour titre d’origine Une fiction lucide, optimiste,

non-excluante et tragi-comique. La version complète de cet entretien est à lire sur le blog d’Alternatives théâtrales. ↩︎ - De Robert Altman à Donna Haraway en passant par Bruno Latour, vous pouvez retrouver une partie de ses nombreuses sources d’inspiration sur le site d’ARNIKA-BE. ↩︎