Lara Barsacq, en travail sur sa prochaine pièce, Fruit Tree, s’entretient avec Caroline Godart sur le diptyque constitué de Lost in Ballets russes (2018) et IDA don’t cry me love (2019).

Tu vis depuis quatorze ans à Bruxelles et tu crées depuis trois ans au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, peux-tu revenir sur ton parcours et la naissance de ta matière chorégraphique actuelle ?

Je suis sortie du CNSM de Paris et j’ai été engagée dans une grande compagnie en Israël, la Batsheva Dance Company. Comme j’avais une manière personnelle de me mouvoir, très vite on m’a proposé de faire des pièces. Pendant dix ans, j’ai fait partie de la scène indépendante de Tel-Aviv en créant une vingtaine de pièces. Il s’agissait plutôt d’un travail sur le mouvement, assez abstrait. De retour en Europe, à l’âge de 27 ans, j’ai été interprète dans des compagnies. À cette époque, elles commençaient à utiliser le travail d’improvisation des danseurs et cette expérience a fait grandir ma réflexion chorégraphique actuelle. L’urgence de créer est venue avec Lost in Ballets russes, avec un appel plus fort que tout de dire certaines choses.

Comment a surgi la nécessité de créer dans cette pièce en particulier ?

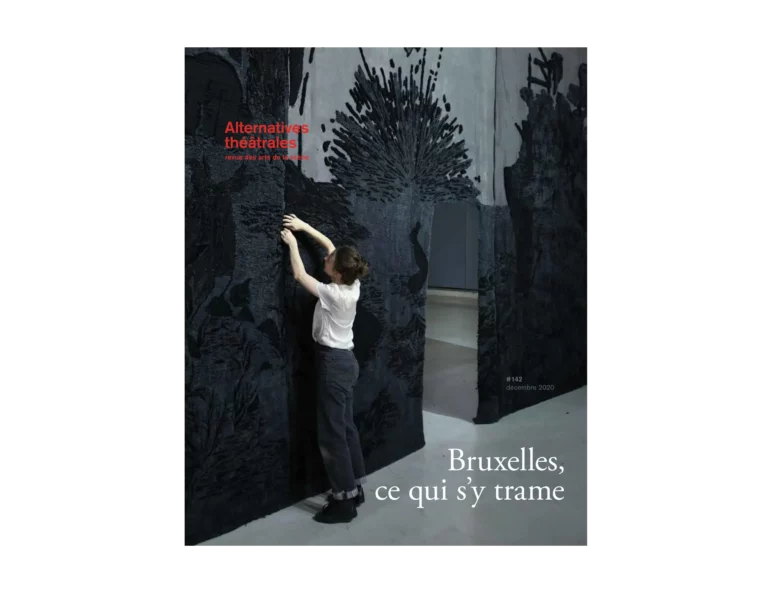

Ça part d’un endroit très personnel. J’arrivais à 42 ans, l’âge auquel mon père est décédé, avec le besoin de me reconnecter et de soigner. J’ai voulu lui faire une pièce pour lui dire adieu, un kaddish. Et convoquer la famille : Léon Bakst, peintre, décorateur et costumier des Ballets russes, et Ida Rubinstein, danseuse des Ballets et femme oubliée de l’histoire de la danse. C’était une nécessité très forte. J’ai créé Lost in Ballets russes en quatre semaines de création solo, deux semaines d’écriture à La Bellone et deux à La Raffinerie. La pièce vient d’un endroit très brut, une faille qui devient une force et un déclencheur de créativité. C’est à cet endroit qu’on peut s’éloigner du pathos et trouver une manière positive de se ressourcer.

Ça donne à ce spectacle une intensité particulière, avec un entrelacs de matières très intimes qui se conjuguent de manière organique.

Oui, derrière ce besoin d’exprimer cette histoire, il y a mon goût du spectacle, les matières, les choses qui m’intéressent. Je me suis très vite rendu compte que le rituel me plaisait énormément et j’ai tout traité comme des rituels. Il y a une mise en abyme du spectacle dans laquelle j’entremêle toutes les choses qui arrivent le long de la pièce. J’ai passé beaucoup de temps à chercher, à me renseigner. Sur les plantes, cette fougère qui est là depuis la nuit des temps. De passer des plantes aux Indiens hopis. De parler sur la musique, puis tout à coup de parler simplement, de me mettre à danser. D’entremêler la grande histoire et ma petite histoire, des corps d’aujourd’hui et ceux d’il y a 100 ans. C’est une sorte de rythmique ou de mélodie, une manière de faire presque musicale. Il y a une sorte de virtuosité qui me plaît. La mise en abyme permet de dire les deux phrases essentielles : une phrase sur la mort de mon père et une phrase sur Léon Bakst, le grand-oncle de mon père, qui a dû fuir la Russie en 1912 parce qu’il était juif.