Odysseas était le nom du café. Sur le devant de la fenêtre, un chien accroupi, il paraissait dormir, il paraissait vieux. S’appelait-il Argos, comme le chien qui attend le retour d’Ulysse1 ? Sa peau flétrie, ses cheveux tombés, Ulysse rentre revêtu de haillons, voilà un misérable, un démuni, mais son chien le reconnaît, puis meurt avant que le héros ne retrouve sa place : maître, père, époux et roi d’Ithaque. Ces histoires de l’Odyssée semblaient avoir peu à voir avec son histoire à lui. Le café devait son nom à ses premiers propriétaires, des réfugiés venant d’Odessa, au bord de la mer Noire. Après la collectivisation, dans les années 1930, une famine meurtrière avait été engendrée artificiellement par les autorités. Ils étaient partis et s’étaient retrouvés là, sans papiers, avec peu et tout à reprendre. Ils n’ont jamais pu revenir. Sur une petite étagère, à côté de la fenêtre, il y avait un vieil exemplaire du livre d’Anna Akhmatova Poème sans héros.

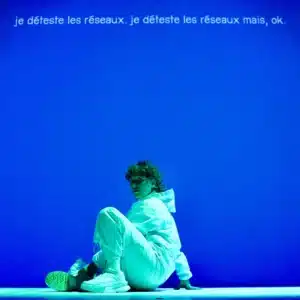

« Apporte-nous ceci ou cela ? Parle-nous de ceci ou cela ? » Je suis habituée à répondre à ce type d’invitation et fus très surprise quand Mylène Lauzon, Camille Louis et Emmanuelle Nizou me proposèrent de venir participer à Days4Ideas en m’adressant une tout autre question : « Comment souhaites-tu apporter ce que tu souhaites apporter ? » Je suis arrivée sur la pointe des pieds, je me sentais multiplement étrangère et déplacée. C’était la première fois que l’on m’invitait à proposer un atelier dans une institution artistique consacrée aux arts de la scène et à travailler avec un scénographe, Gaëtan Rusquet. L’invitation à l’ensemble des participant.e.s portait sur la « mise en partage d’une idée » en expérimentant des dispositifs singuliers et des formats spécifiquement imaginés en lien avec chaque proposition. Il ne s’agissait pas juste de venir parler de quelque chose : toute l’attention était mise sur la construction d’un dialogue en amont avec l’équipe de La Bellone sur la possibilité de réfléchir ensemble au « comment » en lien avec le « quoi ». Multiplement étrangère, car Bruxelles était une ville que je ne connaissais pas et parce que l’atelier devait se composer en trois langues (français, anglais, néerlandais) dont aucune n’est pour moi maternelle. Après une vingtaine d’années en France, parfois j’oublie mon grec, certains mots me manquent et me viennent plus facilement en français. Mais j’ai toujours autant de mal à déchiffrer le français qui se parle depuis un ailleurs : un accent québécois ou celui de mon ami qui vient du Mali, et voilà que je retrouve ma stupidité, celle des premières années à vivre à l’étranger, et ma pauvreté, celle où tu comprends à peu près le sujet de la conversation mais tout d’un coup tout le monde se met à rire et tu n’as pas capté. Ou alors le souvenir lorsqu’on te balance des insultes racistes « des gens comme vous viennent ici nous prendre nos emplois », « des gens comme vous ne veulent pas s’intégrer », « des gens comme vous… », et ta langue bugge, fait nœud avec ta rage et les muscles de ton épaule. Avec le temps, tu arrives à maîtriser suffisamment la nouvelle langue pour ne pas essuyer la double peine : la violence et l’impossibilité de parler.