Entretien avec les traductrices Angela Leite Lopes et Alexandra Moreira da Silva

Angela Leite Lopes : J’ai commencé à traduire des pièces brésiliennes en français en 1985. Je faisais une thèse de doctorat, à Paris 1, sur le tragique dans l’œuvre de Nelson Rodrigues, auteur qui était alors inconnu en France. Aucune de ses pièces n’avait été ni traduite, ni présentée en France. Alors, pour que les éventuels lecteurs de ma thèse puissent avoir un accès direct à ses pièces, sans être limités aux citations faites dans mon texte, j’ai traduit en annexe deux pièces de Rodrigues : Senhora dos Afogados (Dame des noyés) et Doroteia (Doroteia).

J’ai soutenu ma thèse en décembre 1985, et là je me suis dit : c’est maintenant que le travail commence. Je voulais en fait que Rodrigues soit connu du public et des artistes de théâtre français.

Peu de temps après, à Rio, j’ai eu la chance de rencontrer Paule Thévenin, à qui j’ai donné mes traductions. Elle les a fait lire à Maria Casarès et à Alain Ollivier. Quelques années plus tard, Louis-Charles Sirjacq, qui était un des directeurs de la collection « Le Répertoire de Saint-Jérôme », chez Christian Bourgois, m’a commandé la traduction de Valsa nº 6 (Valse nº 6), qui est parue en 1990 dans un volume avec Dame des noyés. Puis j’ai également traduit d’autres auteurs, dont Plínio Marcos et son Dois perdidos numa noite suja (Deux perdus dans une nuit sale), qui a fait l’objet de quelques lectures mises en espace. Mais, c’est surtout le travail sur l’œuvre de Rodrigues qui me passionne.

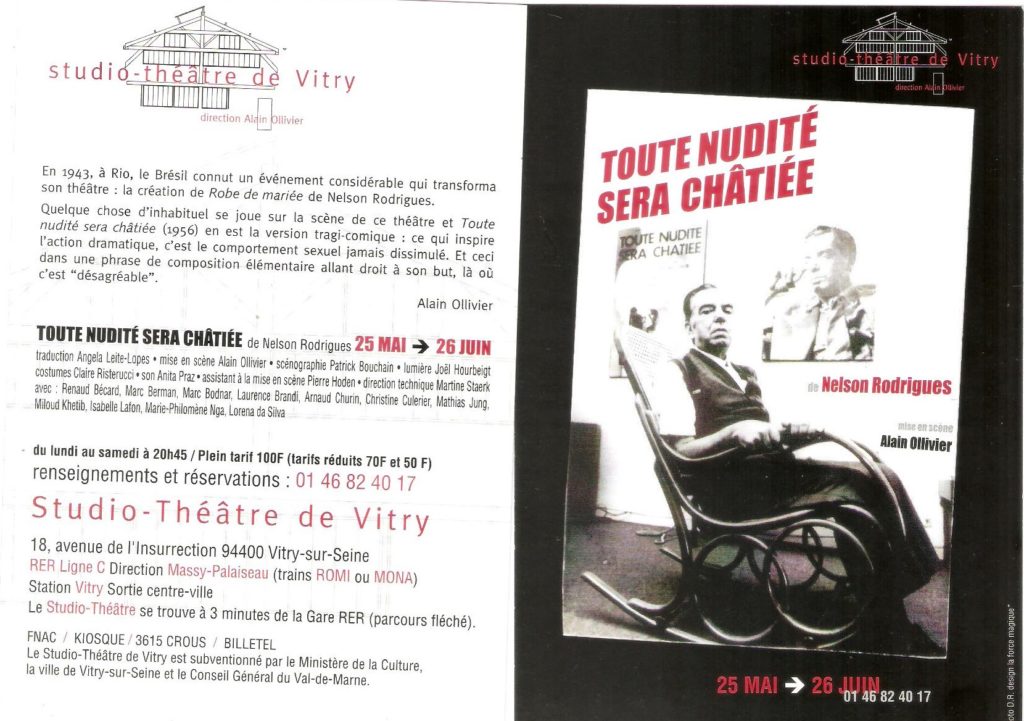

J’ai reçu, par la suite, plusieurs commandes de traduction de pièces de Rodrigues : A serpente (Le Serpent), O beijo no asfalto (Le Baiser sur l’asphalte), Toda nudez será castigada (Toute nudité sera châtiée) et Perdoa-me por me traíres (Pardonne-moi de me trahir), celle-ci traduite avec Thomas Quillardet.

Je pense qu’il y a chez Rodrigues, qui n’est pas un auteur facile, une contribution toujours actuelle et importante pour le théâtre. Le tragique est la base de son théâtre. J’aime toujours souligner le fait qu’il invente lui-même des catégories pour définir ses pièces. La plupart sont des tragédies ou des tragédies cariocas. Mais Toute nudité sera châtiée, il l’appelle « obsession en trois actes », j’adore ça ! Os Sete Gatinhos (Les sept chatons), c’est une « divine comédie ». Doroteia, c’est une « farce irresponsable ». Ces sous-titres ne sont pas aléatoires. C’est en effet la tradition dramaturgique qu’il est en train de mettre en jeu, de manière tout à fait consciente, dans son œuvre. Et quand il dit que ses pièces sont des tragédies, il s’insère dans une tradition qui n’a pas de nationalité et qui s’est développée au long des siècles. On pourrait donc dire que Rodrigues n’est pas un auteur brésilien, c’est un auteur du XXe siècle qui apporte sa vision du théâtre, une vision très subtile.

Alexandra Moreira da Silva : Mon propre parcours de traductrice de pièces brésiliennes s’est construit en deux temps. Le point de départ, c’est l’amour de la langue, des langues, et celui du théâtre. Il se trouve que j’ai développé les deux en parallèle depuis très longtemps. À une époque, j’ai été dramaturge associée à une compagnie et à un théâtre au Portugal : c’est là que j’ai commencé à faire mes premières traductions, du français vers le portugais. Le premier auteur que j’ai traduit a été Jean-Luc Lagarce. Depuis, je ne traduis que du théâtre ou des essais sur le théâtre. C’est un peu comme respirer : c’est un besoin, c’est ce que je fais avec le plus de plaisir et de naturel. C’est une grande évidence dans ma vie.

Pour ce qui est de la traduction d’auteurs brésiliens, j’y suis venue beaucoup plus tard, à partir du moment où j’ai intégré le comité lusophone de la Maison Antoine Vitez (Centre international de la traduction théâtrale) et que j’ai rencontré Angela. Dans le cadre d’un projet de diffusion de théâtre brésilien contemporain porté par la Maison Antoine Vitez et la Mousson d’été en 2005, j’ai traduit une pièce de Camilo Pellegrini, Rouge. Ce fut une très belle expérience, en particulier parce que je suis portugaise et que le portugais du Brésil est différent de celui du Portugal : je ne suis donc jamais très à l’aise lorsque je traduis une pièce brésilienne. D’ailleurs, je ne peux pas traduire du Français vers le portugais du Brésil, c’est impossible — l’inverse est possible, mais j’ai toujours besoin d’être en contact avec mes amis brésiliens, dont Angela, à qui je peux poser des questions, faire relire une phrase, une réplique… L’idéal pour quelqu’un qui ne maîtrise pas complètement le portugais du Brésil, ou le portugais du Brésil contemporain (car c’est encore autre chose), c’est de traduire des auteurs brésiliens vivants et de travailler avec eux. Avec Camilo Pellegrini, à l’époque, on a pu travailler ensemble, dans un vrai dialogue entre un auteur et une traductrice. Telle a donc été ma première expérience ; mais je n’ai pas traduit beaucoup d’auteurs brésiliens : j’ai co-traduit Abnégation (Abnegação) d’Alexandre Dal Farra (la pièce a été sélectionnée dans le cadre de la Mousson d’Été ; on m’a alors proposé de la traduire, ce que j’ai accepté), et Nelson Rodrigues dans le cadre du projet d’édition de deux de ses pièces aux Solitaires intempestifs — j’ai traduit La Défunte (A Falecida) avec Marie-Amélie Robillard, tandis qu’Angela et Thomas Quillardet traduisaient Pardonne-moi de me trahir (Perdoa-me por me traires).

Concernant Nelson Rodrigues, je suis tout à fait d’accord avec Angela : c’est un auteur majeur qui, d’un point de vue dramaturgique, a énormément anticipé les différentes mutations et réinventions de la forme dramatique, en particulier toutes ces formes qui relèvent de ce que Jean-Pierre Sarrazac a appelé « les dramaturgies du fait divers » qui mettent en œuvre « l’art du détour » — des formes à propos desquelles on évoque souvent des auteurs européens récents, alors qu’on les trouve déjà chez Rodrigues dès les années 1940. Il s’agit donc pour moi d’un auteur absolument incontournable, qui mérite d’être connu en Europe et qui ne l’est pas, malgré tous les efforts d’Angela et d’autres traducteurs ou metteurs en scène qui ont essayé de le faire connaître. Le public européen résiste à cette dramaturgie. Moi-même j’essaye de la travailler, dans le cadre de mes cours à l’université, à partir des traductions qui existent, et je dois avouer que ce n’est pas toujours facile.

Angela, les premières mises en scène en France de pièces de Nelson Rodrigues ont été celles d’Alain Ollivier. Comment ont-elles été reçues ?

Angela Leite Lopes : Il faut commencer par dire à quel point la contribution de Rodrigues est importante car elle met aussi en lumière toute la tension qui existe dans le rapport interculturel, notamment entre la France et le Brésil. La France est curieuse, elle a d’ailleurs des institutions qui permettent les échanges et qui permettent surtout aux artistes français d’aller dans le monde. Mais cette curiosité n’est pas forcément une ouverture.

Alain Ollivier avait choisi d’introduire Rodrigues en France avec la mise en scène d’Ange Noir, dans la traduction de Jacques Thiériot, pièce qui raconte une histoire entre un noir et une blanche, et qu’il considérait comme le mythe de la fondation du Nouveau Monde. En choisissant cette pièce, Ollivier croyait que les Français allaient y identifier toute la question de la colonisation et de l’esclavage qu’elle traite, le crime colonial. Il y a un très bel article d’Ollivier, publié dans le dossier sur Nelson Rodrigues que nous avons conçu, lui et moi, en 1999 pour le numéro 146 de la revue Théâtre/Public, où il parle de ce choix, et de son énorme déception quand il s’est aperçu que cette identification n’a pas eu lieu. C’est que la question de la colonisation n’est pas résolue pour les Français, ils la refoulent et ne se rendent pas compte qu’ils sont encore un pays colonial. Cette situation, à la fois subtile et complexe, a des conséquences d’ordre politique, bien sûr, avec les questions liées à l’immigration et au terrorisme, mais elle a surtout des conséquences de l’ordre de l’imaginaire, dans la manière dont les œuvres étrangères sont lues et perçues. Et on trouve des échos de cette situation dans la manière dont Rodrigues est perçu en France, Très souvent, en ce qui le concerne, la première réaction est de le lire comme quelque chose qu’on connaît déjà. Je me souviens très bien de la réaction de Florence Delay, une des directrices de la collection chez Christian Bourgois. Elle m’a dit quelque chose comme : « Finalement, j’aime bien ! On croit que c’est une chose, et puis… ce n’est pas ça du tout ! »