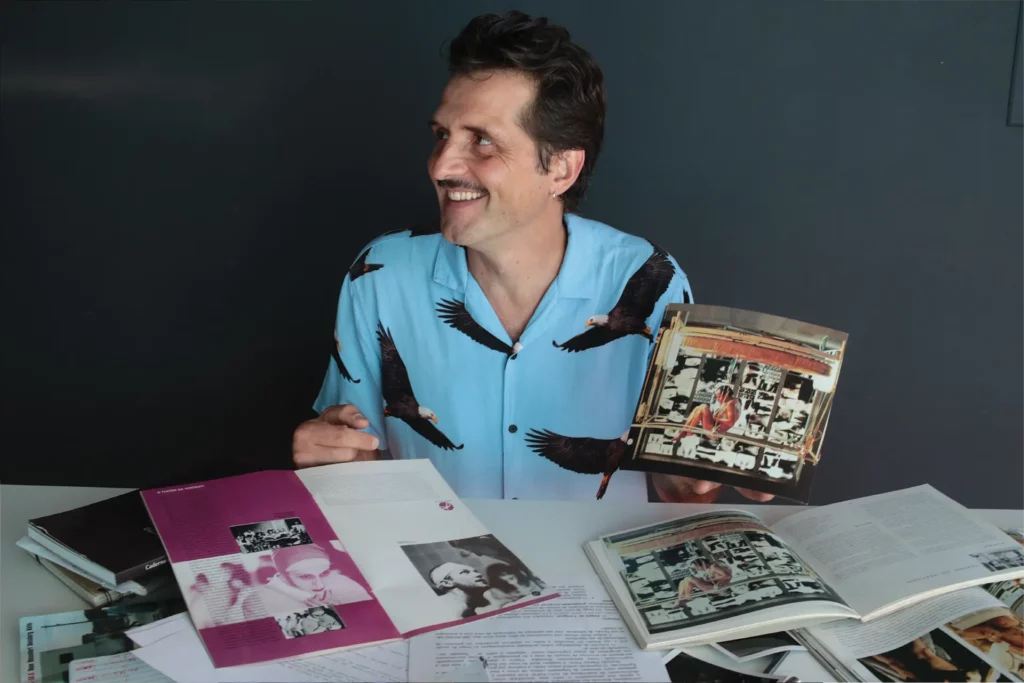

En parcourant les documents que tu as réunis pour cet entretien (photos, affiches, cahiers de notes, lettres, fax, etc.), on s’aperçoit que ta carrière d’acteur est marquée par l’appartenance à des groupes très importants de l’histoire du théâtre brésilien, et plus spécifiquement de la ville de São Paulo, des 40 dernières années : le Teatro da Vertigem, la Mundana Companhia, le Teatro Oficina et plus récemment le Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Il est fréquent que les comédiens, suite à une longue expérience au sein d’un groupe, veuillent suivre une carrière solo ou se sentir auteurs de leurs projets. On dirait que ce n’est pas tout à fait ton cas, non ?

Mon rapport au théâtre est fondamentalement groupal. J’ai souvent flirté avec les arts plastiques et je pense que si j’avais choisi de devenir plasticien, j’aurais pris une voie plus individuelle. En 1992, j’étais en Italie et un artiste visuel connu m’a proposé un poste d’assistant qu’on ne pouvait pas ne pas accepter. Je n’avais qu’à rentrer au Brésil rapidement pour des raisons familiales et administratives et repartir en Europe pour commencer le travail. Mais en arrivant à São Paulo, mes amis avec qui j’avais fait l’École d’Art Dramatique (EAD) venaient de créer O Paraíso Perdido (Le Paradis Perdu, 1992), la première création du Teatro da Vertigem qui était jouée dans une église. J’ai assisté à des représentations et ils m’ont proposé de remplacer un des acteurs.

Je ne suis pas retourné en Italie et je suis resté dix-neuf ans dans la compagnie. Le Vertigem était un groupe de recherche, à l’origine. Il est né d’une pensée du collectif. C’était une compagnie d’acteurs avec un metteur en scène, Tó (Antônio Araújo), de la même génération, sortis des mêmes écoles : des acteurs-chercheurs qui voulaient poursuivre ensemble un processus de formation et de recherche sur le langage scénique.

Les groupes auxquels je me sens attaché, ce sont des groupes d’acteurs. Cela ne veut pas dire qu’il n’y pas de metteur en scène : José Celso, par exemple, est le metteur en scène du Teatro Oficina, mais c’est un metteur en scène-acteur ; il est tout le temps avec nous au plateau, il joue et nous dirige en même temps, de l’intérieur.

C’est la puissance des acteurs, leur énergie collective qui régit la scène. Ce n’est pas le cas d’Antônio Araújo. Lui, il coordonne de l’extérieur les propositions apportées par les acteurs. Pendant toutes les années où j’ai fait partie du Vertigem, nous avons créé des dramaturgies collectives.

Nous nous considérions comme des acteurs- créateurs, qui créent conceptuellement l’œuvre. En fait, je peux dire que je me suis toujours senti auteur, et de manière déterminante, de tous les spectacles auxquels j’ai participé à la création.

Auteur, et non uniquement interprète.

Concrètement, que signifie être acteur-créateur au sein d’un processus collectif de création ?

Le Vertigem a fondé sa démarche créative sur ce qu’on appelle le « processus collaboratif ». C’est une manière de faire qui a été partagée et relayée par d’autres groupes en même temps. Nous partons d’une thématique, d’une préoccupation partagée par les membres du groupe. Au cœur de ce type de processus de création il y a ce qu’on appelle la déposition personnelle (« depoimento pessoal »).

Est-ce une sorte de récit autobiographique fait par chaque acteur ?

Pas tout à fait. Le metteur en scène lance une question au groupe, une provocation, à laquelle chaque acteur doit répondre de manière créative, en proposant une scène capable de traduire son point de vue sur la question, c’est-à-dire la manière dont le problème soulevé l’affecte, le meut. Ces propositions-réponses engagent tous les aspects de la scène : où le public sera placé, le texte, l’éclairage, etc. Il est auteur, donc. À partir de l’ensemble des réponses individuelles, aussi dissonantes soient-elles, on arrive à une réponse scénique collective dans laquelle chaque membre du groupe peut se reconnaître. Cela demande de longs débats. C’est une relation horizontale entre le metteur en scène et les acteurs. Chaque acteur n’est pas une partie du tout, il est le tout de la partie.