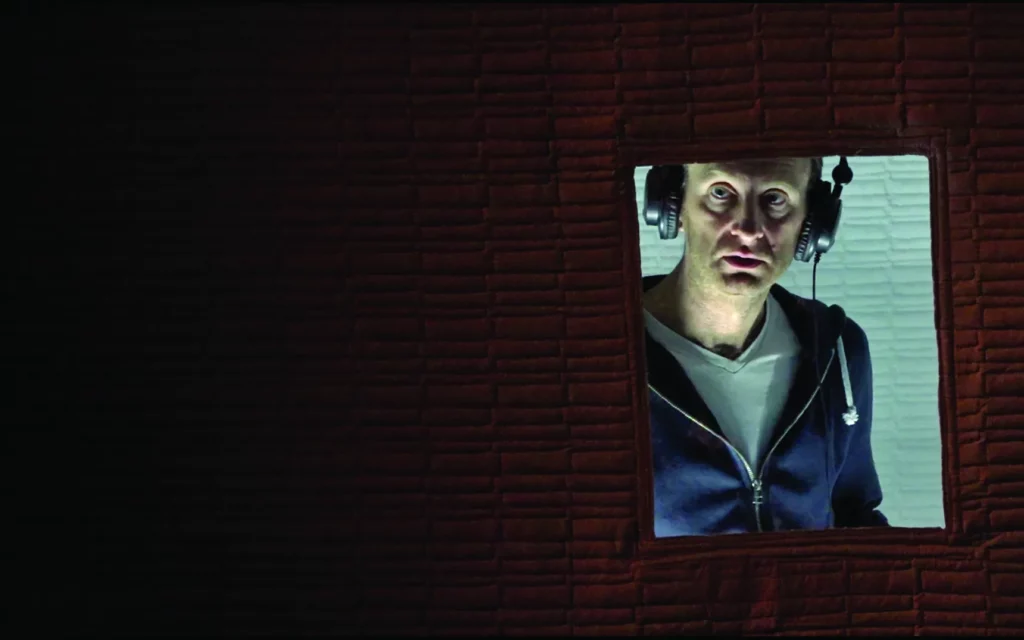

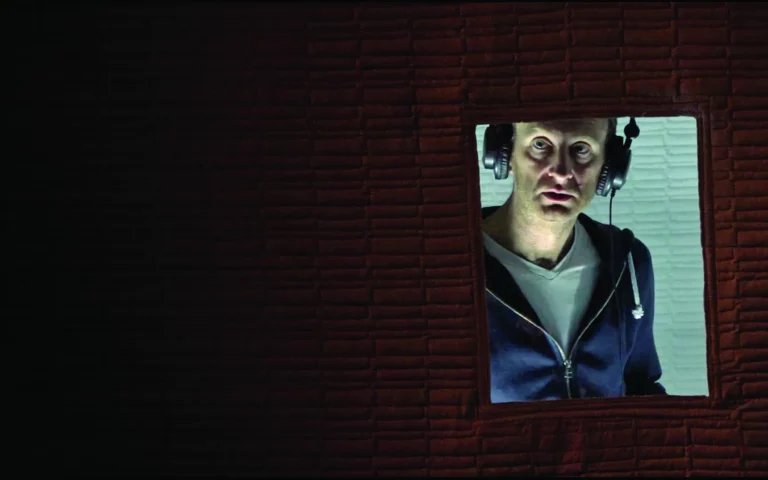

Formé à l’Ensatt après une Licence d’Arts du spectacle à Paris Nanterre, Quentin Dumay est réalisateur sonore. C’est un spectacle dont il a assuré la création sonore qui ouvre ici la discussion : Vu d’ici, écrit et mis en scène par Alexis Armengol en 2020. Sur le plateau, quelques éléments d’un intérieur d’appartement et deux frères : l’un est dit schizophrène, l’autre le prenant-soin, comme si le diagnostic médical avait modifié jusqu’aux termes de la relation fraternelle. Nourri d’anti-psychiatrie et de psychanalyse, le metteur en scène questionne avec justesse l’articulation possible entre fraternité et schizophrénie et pense cette relation au travers du sonore en donnant à ces deux frères un objet : la création d’un podcast radiophonique. Dans les gradins, chaque spectateur dispose d’un casque, qu’il peut choisir de porter ou d’ôter selon les moments. Au-delà des variations de distance que ce dispositif crée – on se retrouve soudain au beau milieu de la cuisine ou au contraire à des kilomètres de l’appartement –, son intérêt tient surtout à l’expérience qu’il rend possible : celle de l’entente de voix. Une expérience qui plonge le spectateur dans un univers sonore parfois inquiétant où la relation à l’autre est soudain libérée du poids du diagnostic et s’affirme librement dans une même action : celle de créer.

Le spectacle Vu d’ici propose un dispositif sonore plutôt singulier : des casques pour les spectateurs et une tête binaurale sur le plateau. Peux-tu nous raconter comment est venue cette idée et quel est son lien avec la dramaturgie du spectacle ?

Ces deux propositions, la tête binaurale et l’écoute au casque, sont dépendantes l’une de l’autre et liées au point de départ du projet d’écriture et de spectacle d’Alexis [Armengol]. Deux frères, dont l’un est schizophrène et entendeur de voix, se retrouvent pour parler de leur histoire fraternelle et ils vont le faire autour de la création d’un podcast radiophonique. Ce sont

ces éléments qui m’ont directement orienté vers ce parti-pris ; d’abord la tête binaurale comme double du frère entendeur de voix, ce qui impliquait forcément un dispositif d’écoute au casque pour le spectateur. Il a fallu valider ce dispositif auprès de tout le monde, même moi. Pendant un premier temps de répétition, on nous a prêté des casques et un mannequin sur lequel j’ai placé deux micros au niveau des oreilles. Alexis s’est inspiré de ce dispositif pour faire ses premières propositions de canevas, d’improvisations pour les comédiens en prenant en compte cet objet de la tête binaurale, ce qu’il impliquait scénique- ment en termes de jeu, de son.

Peux-tu nous expliquer ce qu’est une tête binaurale ?

Le principe du binaural est, basiquement, de restituer l’écoute naturelle humaine qui nous permet de localiser les sons non seulement sur l’axe gauche-droite mais aussi en hauteur et en profondeur. Concrètement, on reconstitue une tête humaine et on place des micros au niveau des oreilles. La restitution de ce dispositif de prise de son n’est possible qu’avec un casque pour avoir cette sensation de son à 360° : le casque permet de coller les deux haut-parleurs au niveau des oreilles et d’isoler au maximum l’auditeur de l’environnement sonore extérieur. Ainsi, les membranes des micros de la tête binaurale, celles des haut-parleurs du casque et les tympans de l’auditeur ne font presque plus qu’un. Il est alors possible de restituer tous les phénomènes acoustiques captés par les micros : non seulement le différentiel de temps d’arrivée du son entre l’oreille gauche et l’oreille droite (comme c’est déjà le cas avec un couple de micros stéréo AB par exemple), mais aussi toutes les réflexions qui se passent au niveau du nez, du visage, du pavillon de l’oreille. Cela permet de restituer les deux autres axes avant-arrière et haut-bas et donc d’obtenir une écoute tridimensionnelle. C’est pour cette raison que la tête binaurale doit vraiment avoir l’aspect d’une tête : pour retrouver l’incidence du visage sur les sons. Certains dispositifs s’affranchissent de cette reconstitution en se contentant d’avoir le même espacement entre les oreilles mais plus on est fidèle au visage humain, plus on sera précis en matière de localisation, de spatialisation des sons et dans les paysages sonores qui sont donnés à entendre. Des laboratoires vont jusqu’à postuler que chaque personne ayant sa morphologie propre, il faudrait que chaque auditeur puisse avoir un filtrage binaural qui lui soit propre. Ils développent des outils permettant de « scanner » le visage et la forme des oreilles afin de générer un filtre à partir de l’empreinte obtenue. Ce filtre s’applique alors au signal écouté par l’auditeur pour lui offrir une restitution binaurale la plus fidèle possible.

Tu parlais des conséquences de ce dispositif sur le jeu des comédiens et sur l’espace scénique, quelles sont-elles ?