Quarante ans déjà que le théâtre s’est découvert des oreilles. C’était dans les années 1980, Raymond Murray Schafer venait de publier Le Paysage sonore et dans son sillage émergeait un mouvement interdisciplinaire visant à restaurer l’importance du son – ce que l’on nommera le « tournant acoustique ». Les études théâtrales ne firent pas exception et l’on se souvint soudain que si le théâtre est étymologiquement le lieu d’où l’on voit, c’est aussi celui où l’on écoute. Restait alors à repenser tout un champ d’étude à partir du sonore (ou du moins en en tenant compte), à redistribuer les coordonnées de l’histoire du théâtre, celles de ses dramaturgies, de son public, de ses esthétiques ; un travail d’ampleur qui prendra plusieurs décennies et se poursuit encore avec notamment les travaux pionniers de Jean-Marc Larrue et Marie-Madeleine Mervant-Roux1. Car écouter la réalité sonore des scènes, passées ou présentes, nécessite d’abord de se forger des outils qui soient véritablement adaptés aux spécificités de cette réalité étudiée. Autrement dit : si tant est que l’on possède des oreilles, encore faut-il apprendre à écouter et à poser des mots sur cette écoute2.

Certes, d’un point de vue physique, le son se laisse aisément définir – il est une onde produite par une vibration mécanique et qui se propage dans un milieu – et l’acoustique en maîtrise depuis longtemps déjà les fluctuations. Mais par extension physiologique le son désigne aussi la sensation auditive créée par cette vibration et porte en lui des puissances narratives infinies qui débordent toute définition stricte. Le théâtre commence ici et chacun peut aisément en faire l’expérience : chercher à décrire un son, c’est retomber invariablement sur des métaphores visuelles ou tactiles – un son dur ou mou, chaud ou froid, lumineux ou sombre. Comme si le langage perdait ses mots face au sonore et rendait nécessaire l’apprentissage de cette « écriture du son » défendue avec ardeur et justesse par Daniel Deshays3. Révélant les espaces vides du langage, le son comme sensation auditive charrie des imaginaires et est susceptible, à l’instar des madeleines, de provoquer le surgissement de souvenirs oubliés. Quels que soient les mots ou les souvenirs, à cette puissance de narration du sonore s’ajoute une tentation matérialiste qui fait du son une matière, voire un objet. Depuis les lignes sombres du phonautographe jusqu’aux programmes de synthèse, le rêve d’un corps du son persiste et rappelle la logique de la trace propre au son4. Si grâce au développement de ces techniques d’enregistrement, de reproduction et de synthèse du son le phénomène sonore peut désormais être (re)joué indéfiniment, quelque chose, dans le son, résiste à toute ontologie et, à proprement parler, la sensation auditive n’a d’existence que dans et par l’écoute. C’est dire autrement que quelque chose, dans l’expérience du sonore, est irréductible. Tout comme quelque chose, dans l’expérience théâtrale, participe d’une irréductibilité. Et c’est peut-être en cela que le son et le théâtre sont des partenaires privilégiés : leur vérité ne peut s’entrapercevoir que dans l’expérience d’un présent.

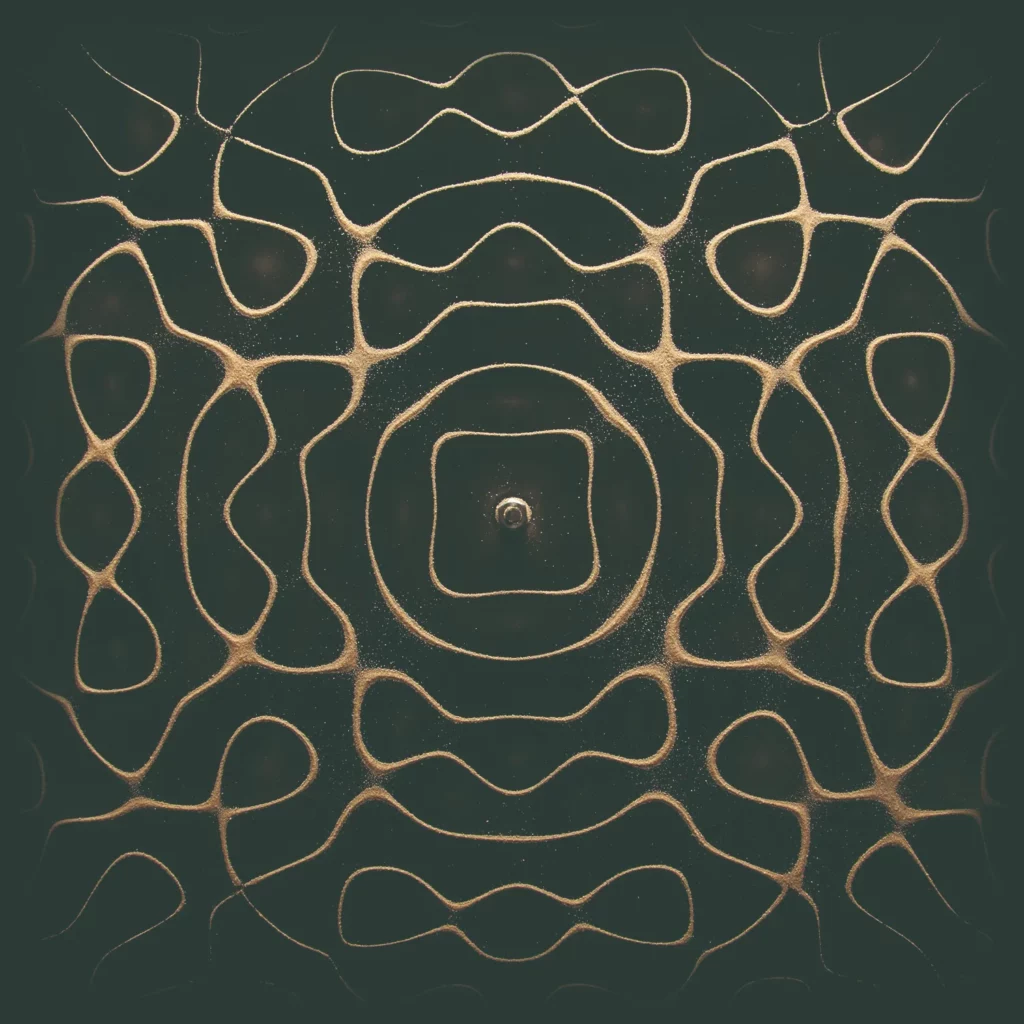

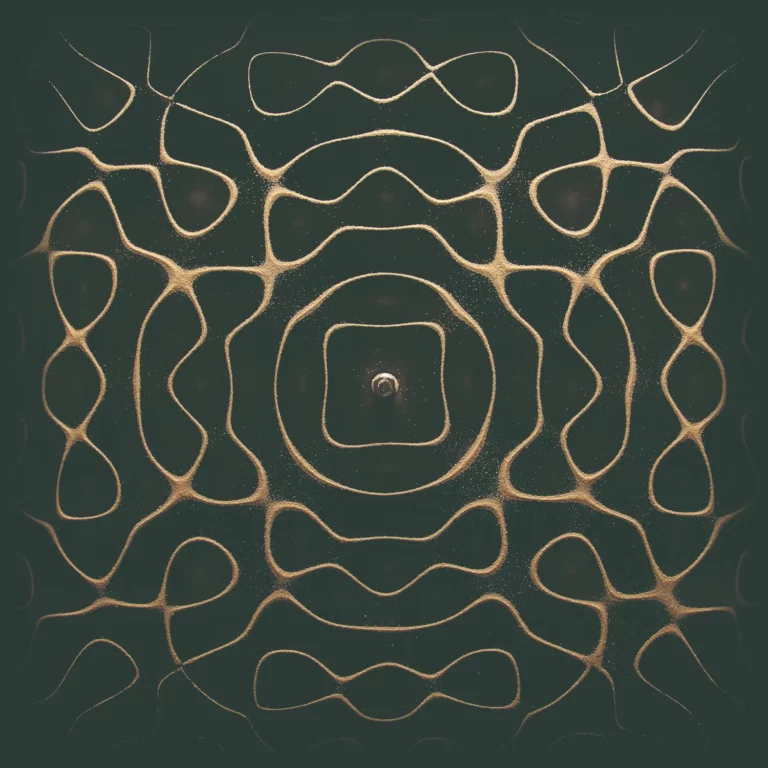

Ce sont ces expériences, du sonore autant que du théâtre, que ce numéro d’Alternatives Théâtrales donne ici à lire : les expériences singulières de celles et ceux qui « créent » le son. On les nomme réalisateurs, concepteurs sonores, musiciens, compositeurs, artistes sonores ou designer et ils restent souvent cachés dans l’obscurité de la régie ou en fin de générique (quand ils y figurent). L’instabilité des termes employés pour les désigner révèle autant la méconnaissance qui les entoure que la multiplicité des facettes de leur métier et si certains y voient la possibilité d’une plus grande liberté, tous ont à cœur de faire entendre la dimension artistique de leur pratique, qu’elle soit musicale, théâtrale, performative, radiophonique ou digitale. Privilégiant la forme des entretiens, ce numéro peut se lire dans le désordre aussi bien qu’en suivant la continuité du sommaire qui part du théâtre pour progressivement s’en écarter avec la musique, les arts numériques et enfin les arts sonores sans oublier la création radiophonique. L’essentiel est de prêter l’oreille aux échos que dessinent entre elles les paroles des artistes, auteurs et autrices et les visuels qui les accompagnent et qui se détachent parfois d’un simple rapport illustratif. Au fil des pages, le lecteur pourra ainsi se perdre dans un tissage de mots et de rêveries sonores où s’entremêlent la liberté, l’absence de norme, l’invisible et l’insaisissable, l’intimité entre geste et son, la fragilité, l’abandon ; soit l’archipel en expansion d’une création sonore contemporaine à penser au pluriel. Présentés au lecteur dans leur hétérogénéité et sans chercher à élaborer un système théorique ou critique, les mots recueillis et reproduits ici sont des points d’écoute5 qui invitent chacune et chacun à faire l’expérience des sons. Avec comme seule ambition le désir d’explorer les scènes sonores en toute liberté et d’éveiller la curiosité de nouvelles oreilles.

Nos remerciements les plus chaleureux vont à nos partenaires sans lesquels ce numéro n’aurait pu paraître : le Théâtre National de Wallonie-Bruxelles, l’École Universitaire de Recherche ArTeC et le laboratoire Histoire des Arts et des Représentations de l’Université Paris Nanterre. Sans oublier l’aide précieuse apportée par Tristan Barani, Nicolas Rivière, Marie-Madeleine Mervant-Roux et par l’ensemble du comité de rédaction d’Alternatives Théâtrales.

- Sur la genèse des études sonores en théâtre, se reporter à la synthèse de ses deux chefs de file principaux, Jean-Marc Larrue et Marie-Madeleine Mervant-Roux : “Théâtre, le lieu où l’on entend”, in “Écouter la scène contemporaine”, L’annuaire théâtral, N°56 – 57, Automne 2014, Printemps 2015, p.17 – 45. Lire aussi le récent ouvrage qu’ils ont dirigé, Le Son du théâtre. XIXe-XXIe siècle, Paris, CNRS Éditions, 2016. ↩︎

- Peter Szendy, Écoute. Une histoire de nos oreilles, Paris, Minuit, 2001 ↩︎

- Daniel Deshays, pour une écriture du son, Paris, Klincksieck, 2006 ↩︎

- Sur l’articulation entre son et trace, lire François J. Bonnet, Les Mots et les sons : un archipel sonore, Paris, Éditions de l’Éclat, 2012. ↩︎

- Nous empruntons ici la notion de “point d’écoute” à Michel Chion, qu’il développe en parallèle de celle du point de vue dans Le Son au cinéma, Paris, Éditions de l’Étoile, 1985, p.51 et sq. ↩︎