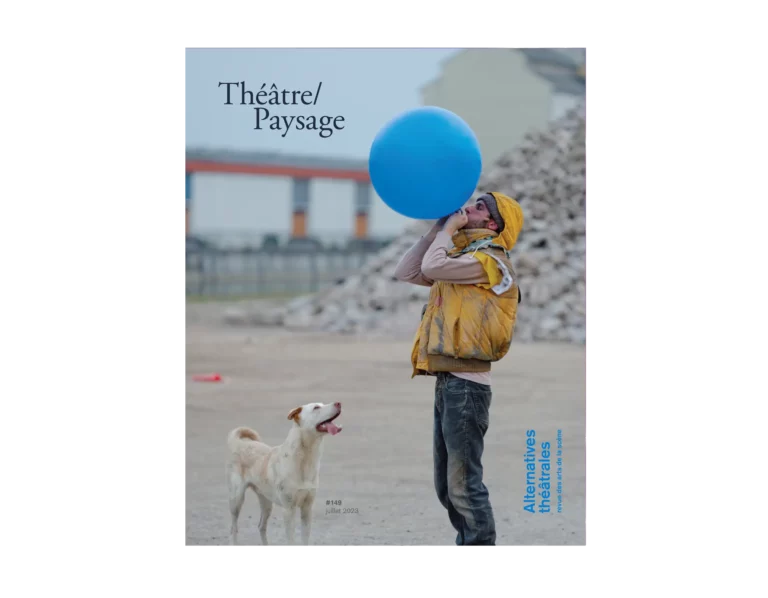

Cet entretien complète et prolonge le portrait réalisé pour Artcena par Sylvie Marin-Lahmani et paru en mai 2023, «Philippe Quesne, faire du théâtre autrement»

Depuis la création du Vivarium studio et de la première pièce de la compagnie en 2003, La Démangeaison des ailes, le metteur en scène et scénographe Philippe Quesne poursuit sa quête d’ailleurs, invente des mondes parallèles si possible meilleurs. Privilégiant l’écriture de plateau et le collage d’idées, les cadavres exquis textuels et visuels, il prélève des parts du réel en arrosant ses paradis artificiels, agence des échantillons de paysages naturels, urbains ou extraordinaires ; il recrée des jardins utopiques sans souci de réalisme, ne s’interdisant aucun langage scénique ni plastique.

Si son souci pour le devenir de la planète est sincère, qu’il se demande depuis toujours, avec Bruno Latour, Où atterrir ?, si ses préoccupations pour l’environnement et le commun des mortels humains et non humains1 traversent ses créations, la représentation scénique de ces questions se traduit par des évocations poétiques et visuelles : des fantasmagories non dénuées d’humour, faisant appel à l’histoire de l’art et à l’imagerie liée à sa bande d’interprètes : jardiniers tout terrain, visionnaires d’outre-monde, habitants de terrariums qui cultivent joyeusement leurs imaginaires débridés pour créer collectivement des îlots habitables pour des communautés en quête de mondes à ré-enchanter.

Que t’inspire l’alliance des termes « théâtre » et « paysage » ?

J’adore ce terme de paysage, c’est pour cela que j’ai tant de plaisir à faire du théâtre, mettre en scène des tableaux vivants. L’espace cadré de la cage de scène, l’analogie avec le terrarium, la possibilité pour le spectateur d’observer des corps en train de mener des expériences, avec des bords de scène relativement ouverts et une illusion de reconstitution du réel dont le pacte est établi depuis des centaines d’années : le théâtre offre un cadre très propice à la mise en scène du paysage. Toute l’histoire du théâtre est constituée de fabriques du paysage. Même les grandes avancées esthétiques des toiles peintes, de la perspective, sont là uniquement pour faire évoluer notre relation à la façon de transposer la réalité sur scène. C’est un espace fantasmatique incroyable parce que le pacte est clair, les conditions sont posées. Au théâtre, même un sol en terre ou de véritables branches ne font pas illusion longtemps. C’est un art de la transposition. J’utilise du vrai-faux depuis vingt ans, en permanence : chute de pluie qui s’abat sur une toile peinte romantique (Le Chant de la terre, 2021), caverne de bâches plastiques et stalactites en mousse (La Nuit des taupes, 2016), paysage d’arbustes enneigés et rouleaux de coton (La Mélancolie des dragons (2008), île tournante en carton-pâte de Crash Park (2018). Loin d’un théâtre naturaliste, j’utilise un vocabulaire qui montre tous les artefacts et la façon dont les humains sont en capacité de reconstituer des mondes. Ce sont souvent des corps-jardiniers, des communautés de paysagistes qui organisent la scène. J’aime bien faire l’analogie entre le jardinier et le machiniste de théâtre, montrer des acteurs qui bougent eux-mêmes leurs propres objets, des éléments de décor qui évoluent durant la représentation.

Cette alliance entre théâtre et paysage traverse tes créations de nombreuses façons. Commençons par tes explorations des espaces extérieurs, naturels ou industriels, à mi-chemin entre le land art et la création in situ. Je me souviens d’un petit livre de photos en espace naturel qui était extrêmement drôle.

Très rapidement après la création du Vivarium, en 2004, nous avons été invités en Bourgogne à créer Des expériences dans une forêt, autour d’un lac, la nuit. J’ai régulièrement immergé mon équipe dans la vraie nature pour faire des performances, des séances de photos. Pour ce petit livre, on a réfléchi aux actions en milieu naturel et à la vie des plantes en milieu urbain. Ces expériences assez confidentielles, réalisées dans le cadre de festivals dans le paysage de Riga ou au Potager du Roi à Versailles (2012), nous permettaient de conduire des spectateurs en pleine nature. Elles ont donné lieu à des séries de photos et à des films, que j’ai bientôt nommés Bivouacs. J’aimais sortir de la cage de scène et avoir un rapport de vrai et de faux, emmener mon équipe véritablement ressentir des paysages. Les Taupes, indirectement, ont aussi fait l’objet de nombreuses promenades et autres parades semi secrètes, avec des animaux comme guides pour aller dans des bois ou des endroits mystérieux de la ville, des sous-sols, des cavernes.

Dans Farm fatale, créé en 2019, il est question de nature et de paysans (certes aux allures d’épouvantails…), de dépaysement. Comme souvent, tu y représentes un microcosme de manière abstraite : pas d’imitation de la nature, juste un grand cyclo blanc et quelques bottes de paille en laine, des symboles et les ultimes enregistrements sonores d’une terre en péril…

Il s’agit d’une fable sur l’environnement, inspirée de la menace des sols par les pesticides, des horreurs qu’on est en train d’avaler. Et, curieusement, c’est là que j’ai le plus dénudé le plateau avec une toile blanche : comme le degré zéro du paysage, l’espace vide, un cyclo blanc pour accueillir les derniers survivants d’une communauté disparue et masquée. Les tomates, les blés, les océans, les forêts n’existent que dans les discours des personnages. Le vocabulaire choisi ici pour évoquer les espèces végétales et animales étant très explicite et réaliste, j’ai éprouvé le besoin de vider la scène. Il n’est resté que quelques bottes de paille et ces cinq épouvantails : ce sont les mots qui chargent la pièce d’un certain nombre d’images de la nature. Dans d’autres spectacles, j’ai eu besoin de reconstituer la nature parce qu’on n’en parlait pas. C’est cet équilibre que je cherche toujours dans l’esthétique de mes scénographies. Le Swamp club (2013), par exemple, est assez réaliste. Il s’agissait de protéger un Centre d’art, implanté au centre d’un marécage, menacé d’anéantissement par un projet urbain. À la fin, les interprètes résidant au Swamp club finissaient par ranger les plantes artificielles dans ce centre, car dans mon théâtre on prend autant soin du réel que de l’artificiel ! C’est un vaste projet où l’on peut aussi bien arroser des plantes en plastique et les abriter, que floquer des branches de neige pour les ré-enchanter…

Tu t’inspires toujours de l’histoire de l’art, et tout particulièrement de grands peintres. Pour la mise en scène du Chant de la terre de Mahler, marquée par la nostalgie du romantisme et un lien privilégié au temps et à la nature, tu as installé dans un décor épuré d’immenses toiles d’Albert Bierstadt (contemporain de Mahler) évoquant le cycle d’une vie. L’autre chantre du romantisme qui t’a nourri est Caspar David Friedrich. Peux-tu nous parler de Caspar Western Friedrich (2016) ?

J’ai créé ce spectacle à une période où je travaillais fréquemment en Allemagne. J’ai inventé une fable directement inspirée de cet artiste que j’estime beaucoup, qui a commencé à peindre de grandes étendues de nature en y perdant l’individu à une échelle infinie, à le faire même totalement disparaître de la toile – comme a su faire le romantisme pour mieux exalter l’âme humaine. Il a réussi à dépeindre et transposer des paysages, sans peindre d’après nature. Il s’y promenait bien sûr mais il « réinventait » tout dans son atelier à partir de croquis réalisés dans le réel mais sans chevalet posé dans la nature ! C’est une des choses qui m’a intéressé avec lui, ainsi que la cohabitation avec ses contemporains qui forment un grand « club du romantisme ». Caspar David Friedrich a écrit des mémoires sur son époque, des cahiers incroyables, des échanges avec ses contemporains. Au moment où Goethe fait la théorie des couleurs, Friedrich se questionne sur l’intérêt d’exposer ses peintures sur des murs uniques de commanditaire, suggère de pouvoir faire de la musique en même temps, d’éteindre la lumière quand on montre ses toiles dans les musées, de faire jouer des instrumentistes pour créer des mélodies qui accompagneraient la vision de ses tableaux. C’est un aspect plus méconnu de son œuvre que j’ai essayé de laisser infuser, en mettant en scène des cow-boys de western en train d’inven-ter humblement un musée du romantisme.

Pour les vingt ans du Vivarium studio et à l’invitation du Festival d’Avignon, tu es en pleine création du Jardin des délices d’après le triptyque de Jérôme Bosch. Comment as-tu engagé un dialogue à cinq cents ans de distance avec ce célèbre tableau ?

Comme souvent, le point de départ de cette création a partie liée avec l’histoire de l’art, et non avec un sujet politique ou social questionné frontalement. Pour ce célèbre triptyque de Bosch comme pour les pièces précédentes, la démarche reste la même. Le Jardin des délices commencera vraiment à s’écrire lors des répétitions. À ce jour (12 avril 2023), nous avons commencé à travailler notamment sur des pistes de scénographie, en construction dans les ateliers décor de Vidy Lausanne. Mais ce que j’aime à appeler la fable ou le rapport à la thématique n’est pas exploré : j’attends le début du travail d’enquête avec les acteurs.

Peux-tu quand même partager quelques-unes de tes rêveries autour de cette œuvre aussi délirante que fantastique et atemporelle ?

À ce stade, les idées foisonnent et sont liées à l’histoire de l’art et à la question du paysage, comme souvent dans mon travail : forêts enneigées et marécages déjà évoqués, cosmos dans Cosmic Drama (création 2022), île déserte pour Crash Park, la vie d’une île, monde dépeu-plé de vie humaine pour Fantasmagoria, à la manière de ces anciennes lanternes magiques qui projetaient des fantômes et autres créatures. Les lieux de mes fables (souvent des jardins, des îlots, des endroits de nature) sont transposés de manière abstraite. Les jardins de Jérôme Bosch font naturellement partie de mes sources d’inspiration depuis plusieurs années puisqu’ils réunissent mon goût pour la nature et l’art.