Depuis 2019 et son succès au festival d’Avignon, l’équipe du Théâtre de Romette, implanté à Clermont-Ferrand, provoque un peu partout la rencontre joyeusement délirante de Hen, créature hybride unissant fantasmes masculins et féminins, avec un vaste public intrigué par la création récente de ce pronom suédois non genré, et attiré par l’invitation à un cabaret annoncé.

Voilà vingt ans que vos mises en scène adoptent des formes mouvantes, irrégulières, sans présence systématique de marionnettes ou d’objets. Est-ce la thématique de l’identité sexuelle et du genre qui vous a entraîné cette fois à mettre essentiellement en lumière un personnage marionnettique ?

Le point de départ a été une recherche sur ce qu’est devenu, en France ou dans d’autres pays, le caractère subversif de la marionnette. Plusieurs publications apportent maintenant des informations sur le sujet, notamment Marionnettes et pouvoir1. J’avais envie de faire ressurgir la force de la marionnette insolente et trash, peut-être un peu oubliée en scène ces dernières années. J’ai un passé de militant dans des associations lgbtqia+. Depuis longtemps, je désirais aborder le sujet de l’identité, de la sexualité, des discriminations, et je souhaitais surtout trouver une façon de créer un personnage libre, qui assume complètement qui il ou elle est en évitant l’introspection douloureuse, quitte à ce qu’on me le reproche. Sans mise en évidence du militantisme, un personnage en dehors de la vie ordinaire, pour qui tout va bien tant qu’il est dans l’enceinte d’un théâtre, dans le cocon de l’imaginaire du public, mais qui pose la question aux spectateurs : « Est-ce que vous accepteriez mon identité de la même façon si j’étais dans la rue ? »

La question de l’objet marionnettique est arrivée immédiatement. Je ne me sentais pas légitime pour interpréter un personnage qui change de genre, je ne suis pas drag-queen. La marionnette est exactement au bon endroit pour représenter un personnage chimérique, un puzzle de genres, d’identités sexuelles, d’attributs masculins et féminins. Depuis une quinzaine d’années, j’assure principalement la mise en scène de textes contemporains, avec ou sans marionnette, et j’avais envie cette fois d’interpréter, de manipuler et – une première – de chanter sur scène. Nous avons donc commencé par un laboratoire pour tester deux choses : le caractère insolent de la marionnette et la possibilité que ce soit moi qui chante. Après les essais, l’équipe m’a vivement encouragé à poursuivre et je me suis retrouvé metteur en scène et interprète vocal du personnage que je manipule en duo avec Lucile Beaune. Je connaissais Lucile depuis l’école du Théâtre aux Mains Nues, à Paris.

Qu’est-ce qui a motivé le choix d’un dispositif de type cabaret musical berlinois ?

Une fois que j’ai créé le personnage, je me suis posé assez vite la question du public auquel je le destinais. J’avais envie de m’adresser à ceux qui sont un peu perdus en face des questions de genre ou d’identité. Nous avons commencé le travail en 2018 et créé le spectacle en 2019. Les dates sont importantes, la société a beaucoup évolué en quelques années sur ces questions. Tout n’est pas résolu, les discriminations sont toujours présentes à certains endroits et les radicalités d’opinion aussi, mais il y a eu de grands changements depuis, grâce à tout un tas de personnes et de militants. Donc, je voulais m’adresser en priorité à des individus extérieurs à la communauté lgbtqia+, qui, elle, sait déjà de quoi il s’agit, et je tenais à ce que le personnage ne soit pas dans l’invective, dans la violence de l’accusation, mais au contraire dise : « Ça va très bien se passer, je vais vous guider. » Dans cette perspective, il fallait que je mette en place une sorte de contrat reconnu entre le personnage et les spectateurices.

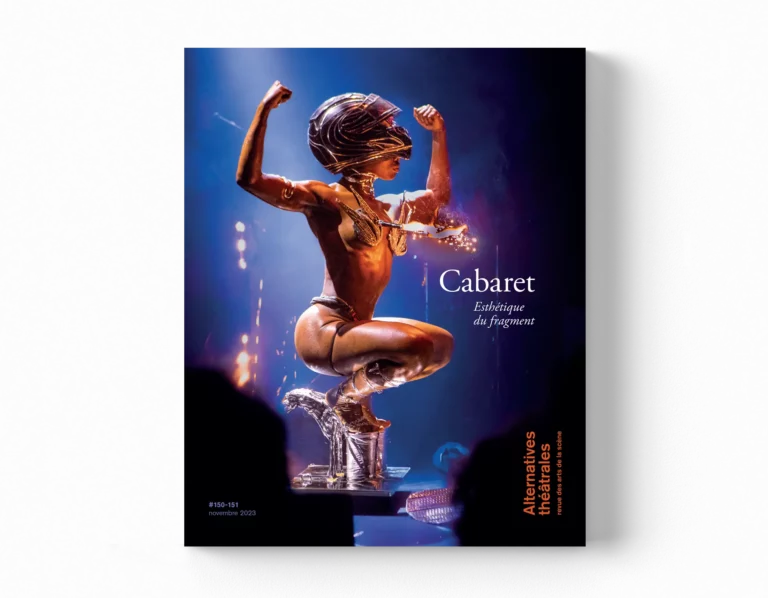

L’annonce d’un cabaret pouvait constituer ce contrat heureux. Cabaret est un mot-valise qui rassemble des formes très différentes mais, d’un point de vue dramaturgique, c’est le lieu de la séquence. D’habitude, je travaille sur des pièces linéaires, avec une histoire, des résolutions, etc. Là, je travaillais sur du séquençage, ce que permet le cabaret en évitant l’autofiction. Ensuite, c’est une convention avec les spectateurices, donnée dès le départ : « Ce que vous allez voir peut être un peu sulfureux, un peu insolent et provocant, mais c’est fait avec humour. » Le cabaret est une protection, un cocon.

Hen a beaucoup tourné, vous avez été programmé dans des grandes salles. Est-ce que vous avez toujours pu reconstituer l’espace de proximité du cabaret et la configuration spécifique deson public ?

Nous avons joué dans des lieux très différents, y compris à jauge élevée. La proximité du public est toujours appréciable pour la marionnette et je l’aime au plateau, mais je ne suis pas certain qu’on ait besoin du code des tables pour qu’on soit dans l’ambiance cabaret. Ce qui crée le lien, c’est l’improvisation. Entre les chansons, le texte n’est qu’une grille sur laquelle je me permets d’improviser en fonction de ce qu’il se passe avec les musiciens, l’interprète lsf qui est parfois à côté du castelet, et surtout avec la salle. C’est ce grand plongeon qui place le personnage au présent et donne la notion du cabaret. C’est très excitant de se jeter devant une salle et de sentir immédiatement si ce qu’on dit provoque un frisson, un rire gêné, un rire complice, ou plante complètement. De plus, dans la manipulation avec ma partenaire, nous sommes dans ces moments-là également en improvisation complète, à l’écoute extrême des impulsions à donner à la marionnette. Le spectacle demande une énergie gigantesque et j’en sors vivifié par ce shoot d’adrénaline.

Pour prolonger l’approche de Hen du côté des chansons et de leur écriture, voir le texte de Prunella Rivière pages 68 et 70.

- “Raphaèle Fleury et Julie Sermon (sous la dir. de), Marionnettes et pouvoir. Censures, propagandes, résistances, Éditions Deuxième Époque/Institut international de la marionnette, 2019.” ↩︎