Il y eut quelques nuits, l’été dernier où le mur d’Avignon s’est trouvé la frontière de l’univers : « la scène est le monde » pour le SOULIER DE SATIN, le beau mur du Palais des Papes devenait une étrange clôture, une sorte de miroir renvoyant au spectateur la rotondité de l’univers.

J’ai fait partie de ces privilégiés (peu nombreux, les intempéries en sont la cause) qui virent le SOULIER DE SATIN, dans la version Vitez. En deux soirées, je dois le dire, pour ne laisser rien perdre. Un goût de trop peu. Alors dans le petit jour triomphant d’Avignon je suis retournée au milieu des spectateurs frissonnants et fascinés, j’ai revu le plus beau du spectacle — et du texte, ce couronnement qu’est la Quatrième Journée. Je ne sais si devant l’énormité de l’œuvre et de l’entreprise le sens critique perd ses droits. (Pour ma part, j’en doute, le mien ne dort que d’un œil ). Mais un sentiment domine ici : qu’il faut tout accepter et dire merci. Merci de ce que cela existe, parce que le théâtre existe, que Claudel existe — et Vitez aussi — et que nous nous ayons la chance d’exister en face d’entreprises qui — comment dire ? — nous réconcilient.

Et merci à Avignon qui nous a permis naguère le MAHABHARATA de Brook et maintenant ce SOULIER DE SATIN.

Une des vocations du théâtre au-delà de la peinture de nos cœurs et de nos petites vies, c’est l’épopée, ce vouloir totalisant à un moment de l’histoire de la somme des expériences. Ce spectacle, de par la volonté et la réussite du metteur en scène, rend Claudel à sa vocation de poète épique : une épopée fondatrice, dit Vitez. Je dirais prophétique de notre temps : échec et espérance mêlés — comme le MAHABHARATA, justement, en plein milieu du mal et de la destruction. Le trait dominant de l’épopée est qu’elle est exemplaire, sans qu’on sache exactement de quoi. Et qu’elle ouvre sur d’autres questions, pas du tout sur des réponses.

Épopée : la représentation en épopée implique un autre sens du temps. Hors des deux heures de la tension tragique. Le temps ici est complice de la durée, il a besoin de cette plage immense, dont la fin est imprévisible, dont la limite est ailleurs, qui unit l’histoire des hommes et la destinée d’un homme, sans terme assignable.

Et pour nous spectateurs, un temps festif. La durée de la fête, et quelque part aussi le temps du sacré. Parce que nous est demandé un effort : « c’est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau, dit l’Annoncier, c’est ce qui est le plus long qui est le plus intéressant ». Nous sommes installés comme pour un voyage, le voyage d’une fête qui nous emmène et à laquelle nous sommes contraints de donner autant qu’elle nous donne : une part vitale de notre durée. Aussi le spectateur est-il satisfait : il a vécu quelque chose de joyeux, d’accompli. À la fois, comme dans le temps de la fête, il éprouve, apprécie, goûte et jubile, à la fois il est peu disposé à rejeter le détail qui pourrait ne pas lui plaire. Là aussi la formule ou la minute d’interprétation qui pourrait nous rebrousser, n’ont-ils pas beaucoup d’importance, y compris les excentricités sectaires du poète. Nous les recevons comme nous recevons les tromperies et les tueries résolument non-humanistes du MAHABHARATA comme la part terrible ou décevante d’une totalité concrète. Sur ce point, je ferais bien un reproche à Vitez, c’est d’avoir supprimé ( c’est le seul trou de cette représentation virtuellement intégrale) la scène première de l’acte Il, la scène des soldats partant pour les Amériques, contrepoint utile : « Il y a des gens, dit un cavalier parlant des Indiens, à qui nous allons porter la croix de toutes les façons ».

J’aime bien cette réplique lucide et je regrette de ne pas l’avoir entendue.

Mais c’est un manque qui n’a pas troublé mon plaisir, cette joie propre aux grandes œuvres même dures ou difficiles, d’avoir accompli un périple, de ne nous laisser rien à regretter, de nous permettre de dépasser le petit désir vulgaire du happy end. Nous sommes tout aussi loin du plaisir tragique cathartique. C’est un autre mode d’accomplissement : la satisfaction d’avoir pu faire tenir ensemble toute une part énorme du monde, qu’à la fois nous ne sommes pas en mesure de dominer, mais que par la scène nous corn-prenons, comme dirait Claudel, qui nous est devenue accessible sinon transparente.

Comme dans TÊTE D’OR, la première œuvre de Claudel, ici quelque chose est accompli qui n’est pas achevé : on en a fini de ce qu’on a tenté, et qui ne saurait finir.

On connaît l’histoire que raconte LE SOULIER DE SATIN : c’est celle d’un conquérant inventé, mais pas totalement imaginaire, ce Rodrigue qui achève pour le compte du Roi d’Espagne, la conquête de l’Amérique et même, anachroniquement, le franchissement de l’isthme de Panama, avant de tenter d’envahir le Japon et de se retrouver, ayant perdu une jambe, pauvre fabricant d’images saintes, déserté de tout, moqué du Roi d’Espagne qui lui joue une farce atroce, — finalement vendu comme esclave et acheté par une religieuse pour le prix d’un vieux chaudron. C’est aussi, et inséparablement, l’histoire d’un amour éternellement désirant, comme le conte asiatique des deux astres qui se poursuivent sans pouvoir échanger qu’un baiser d’une seconde, une conjonction rapide comme un rêve : Rodrigue et son étoile, Prouhèze, fixée, elle, dans la citadelle de Mogador, à la garde de l’Afrique et que la présence de son Rodrigue n’empêchera pas de mourir. Conquêtes impossibles et nécessaires : le monde, la femme, avant de trouver pour finir, dans le néant de tout, « la mer et les étoiles ».

« La scène est le monde »,

« La scène de ce drame est le monde » écrit Claudel dans la didascalie initiale et pour que l’on comprenne bien, il ajoute : « l’auteur s’est permis de comprimer les pays et les époques … » Un condensé du monde. Mais comment figurer le monde sur une scène, même si elle est la cour du Palais des Papes ?

On pourrait peupler l’espace de tous les ingrédients majeurs de la planète, convoquer les brillantes images d’un exotisme qui nous rendrait proches les nouvelles dimensions du monde. Le fouillis de la découverte de la terre, le chaos originel du Paradis terrestre … Ce serait méconnaître ce qui est aux yeux du critique et metteur en scène japonais, M. Watanabé, la découverte essentielle de l’espace claudélien : la conquête du vide. Ce vide qui envahit la pensée, et la réflexion du jeune Claudel confronté à la Chine et au Taoïsme, ce vide que dessine dans l’air le son de la cloche bouddhique qui dit : Non, non à toutes les choses de ce monde dans CONNAISSANCES DE L’EST, — le vide envahit aussi la scène du SOULIER DE SATIN. Est-ce la conquête propre de la dramaturgie claudélienne, est-ce le retour à l’Asie, à ce Japon qui le vivifie ? L’un et l’autre sans doute, et la mise en scène de Vitez est mise en forme de ce vide essentiel, étape dernière et terme du chemin. Comment figurer le monde autrement que par l’espace vide, « infini concret », dont le dernier chemin pour le héros n’est autre chose que « la mer et les étoiles » ? Comment figurer la trajectoire de Rodrigue à travers cette terre à découvrir autrement que par ce plateau nu où ne s’inscrivent que des objets-traces ?

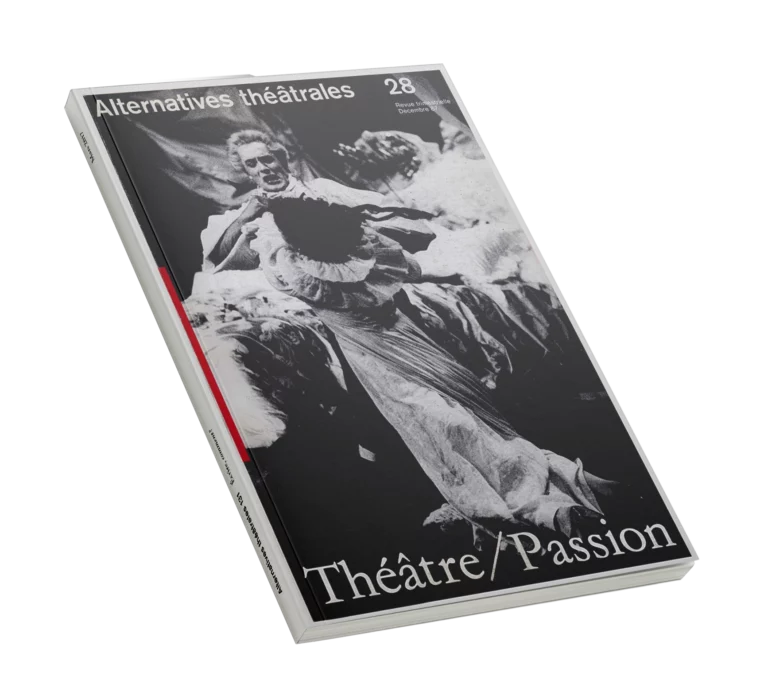

Pas de rideau, pas de seuil que cette frontière incertaine que figurent ces deux énormes sculptures populaires et raffinées comme les giganti siciliens, l’homme et la femme, pour un impossible baiser à la fois affrontés et séparés. Ils se meuvent, vont se rejoindre, et s’écartent, signes de ce désir à la mesure d’une planète qu’on ne possèdera jamais.

Dans la nudité du plateau, ne figurent que des objets-jouets qui disent aussi ce grand jeu : le théâtre, dans son impossibilité à figurer le monde, objets pourtant qui disent aussi ce monde dont on ne prend plus bien la mesure, ce monde dispersé, éclaté, où ne subsistent que des fragments intelligibles et les monstres marins, ou ces petites baleines qui défilent devant Don Léopold Auguste, cuistre scandalisé : « un poisson qui tète ! »