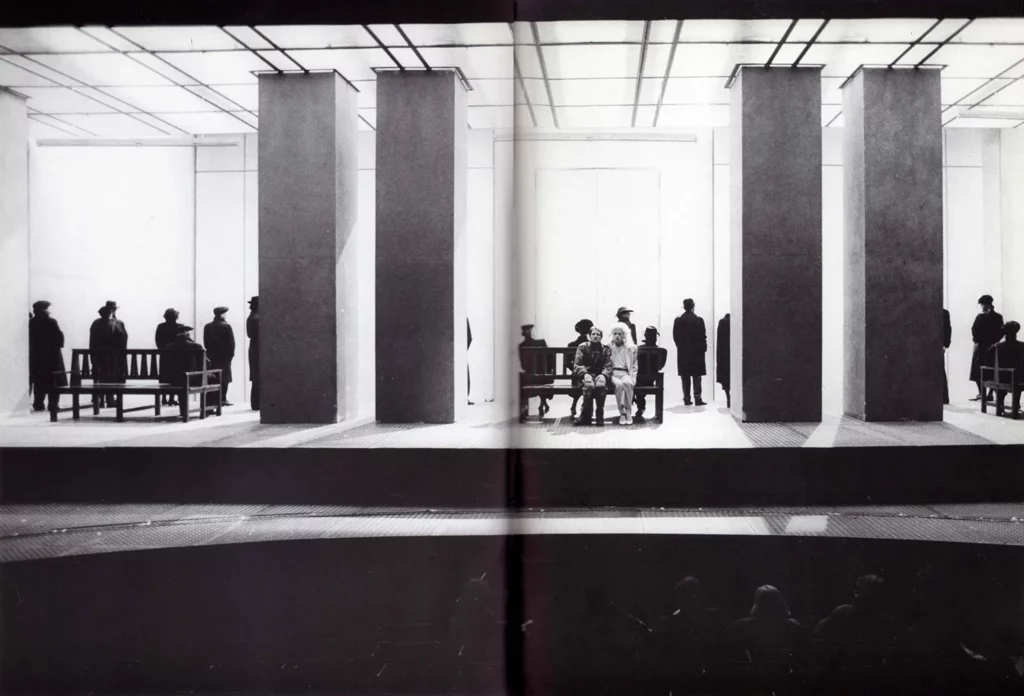

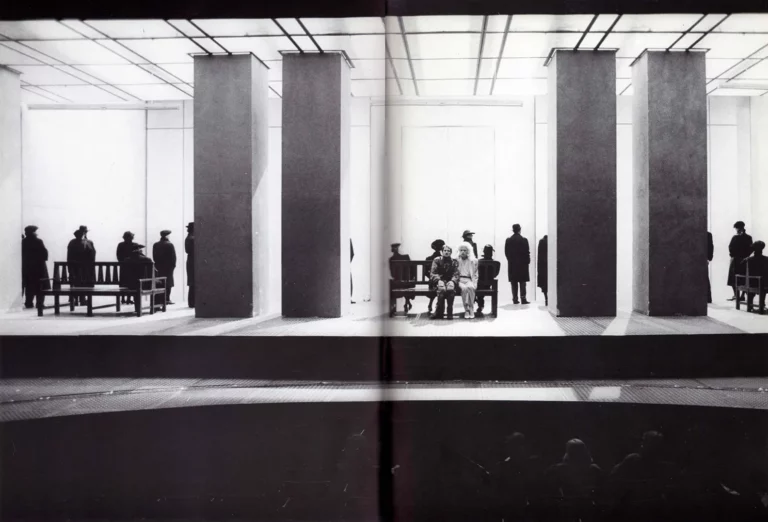

ROBERTO ZUCCO sera créé en France dans une mise en scène de Bruno Boëglin au Théâtre National Populaire de Villeurbanne en novembre 1991. Bruno Boëglin a été un des premiers metteurs en scène de Koltès : c’est lui qui monta, en mai 1978, SALINGER au Théâtre de l’Eldorado à Lyon. La pièce résultait d’une commande passée à l’auteur. Cet entretien a été réalisé deux mois avant la mise en répétition de ROBERTO ZUCCO.

Anne-Françoise Benhamou : ROBERTO ZUCCO sera la deuxième pièce de Koltès que vous montez, puisque vous avez mis en scène SALINGER en 1977. Comment aviez-vous été amené à faire appel à lui, dont aueun texte n’était publié à l’époque ?

Bruno Boëglin : Ce sont Alain Maratrat, Josiane Stoléru, et Lise Dambrin, avec qui je travaillais, qui m’ont les premiers parlé de Koltès, comme d’un ami qui avait écrit un très beau roman. LA FUITE À CHEVAL TRÈS LOIN DANS LA VILLE1. Ils me l’ont fait lire. Puis nous avons été présentés. Bernard venait de finir l’école du T. N. S.. Il était complètement fauché. Nous lui avons passé une commande d’auteur (en 1977, ce n’était pas une démarche courante, ni encouragée par le Ministère comme aujourd’hui…). Je lui ai proposé de suivre un travail d’acteurs que nous allions faire sur un romancier que j’adore, J. D. Salinger, puis de nous écrire un texte à partir de là, sur ce qu’il aurait vu ou sur autre chose, sur ce qu’il voulait : en lui donnant carte blanche. Il est donc resté avec nous trois mois, à l’issue desquels nous avons créé un premier spectacle, LECTURES AMÉRICAINES, IMPRESSIONS D’ACTEURS. Il regardait, sans rien dire. Puis il s’est retiré et nous a rapporté SALINGER, inspiré, très librement, par l’ensemble de l’œuvre. C’est une pièce à huit personnages, qui raconte l’histoire d’une famille américaine, mais que Bernard a transposée. Quand je pense aujourd’hui à la manière dont j’ai monté ce texte, je suis épouvanté ! J’avais fait des coupures (il y a beaucoup de longs monologues), ce que Bernard avait admis, mais j’ai aussi ajouté un personnage avec du texte, ce qui l’avait mis en fureur…

A. ‑F. B. : ZUCCO et SALINGER sont deux pièces très différentes, séparées par treize ans et par l’écriture d’une œuvre majeure. Quelle continuité percevez-vous ?

B. B. : Ce qui est extraordinairement frappant, c’est la permanence du thème de la famille dans l’œuvre de Koltès. Bien sûr, dans ROBERTO ZUCCO, il y a le fait divers, mais c’est aussi une pièce sur la famille. Curieusement, personne n’en parle. C’est l’histoire de deux familles, celle de Zucco, qui est décimée dès le deuxième tableau, et celle de la Gamine — le père, la mère, le frère, la sœur. Il faudrait sans doute ajouter une troisième famille, celle de la dame du square et de son fils — avec une évocation caustique par la dame de son mari. Cet intérêt pour l’univers familial explique peut-être la prédilection de Koltès pour les auteurs russes. Dostoïevski, Gorki.

A. ‑F. B. : Comment ce thème a‑t-il évolué ?

B. B. : Malgré la gravité de Zucco, on sent une distance, un humour, qui lui permet d’écrire plus radicalement encore. Dans SALINGER, on voit un fils casser la gueule à son père, déchirer les rideaux, saccager l’appartement. Alors que dans Zucco, on ne voit même plus le père, puisque Bernard a inversé les données du fait divers : le vrai Succo a tué son père après sa mère (et parce qu’il avait tué sa mère), tandis que la pièce commence par la rencontre de Zucco et de sa mère, après le meurtre du père.

Les parents prennent beaucoup plus de place dans SALINGER que dans Zucco. Ils ont des monologues, des scènes entières. Dans Zucco, leurs rôles sont très réduits. Ce qui n’empêche pas que le père et la mère de la Gamine soient des personnages fabuleux — que j’aimerais jouer si j’en avais l’âge… Mais tandis que chez le Koltès de vingt-cinq ans, les parents envahissent la scène, lorsqu’il écrit Zucco, à quarante ans, ils ne font plus que passer, plus ou moins alcooliques…