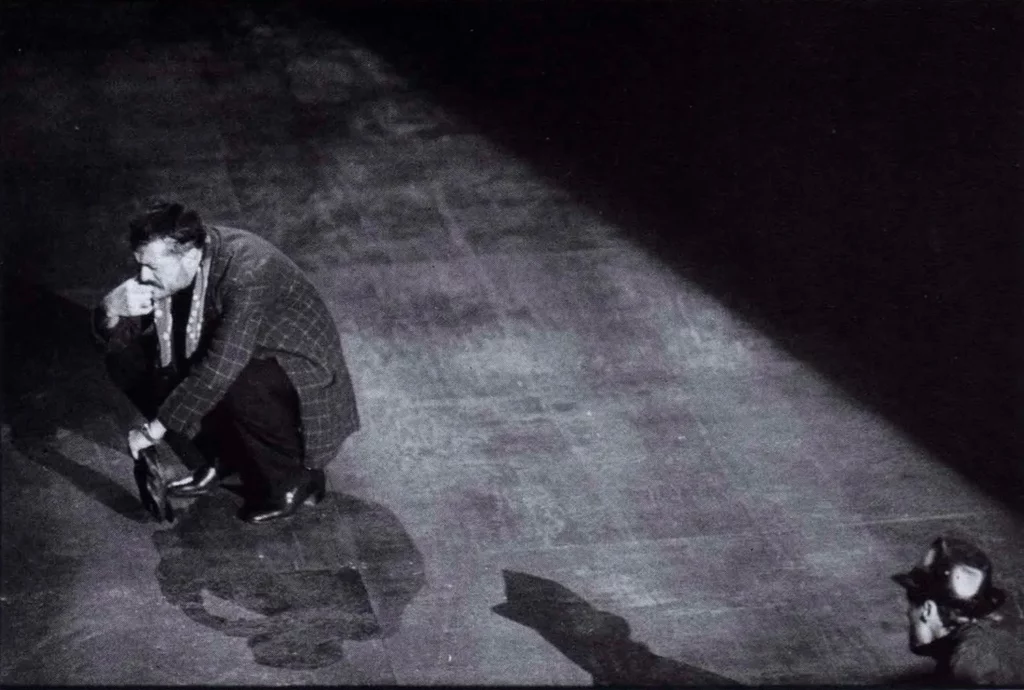

La dernière pièce de Koltès, ROBERTO ZUCCO, inspirée d’un fait divers réel, a été présentée en création mondiale à la Schauhühne de Berlin, dans une mise en scène de Peter Stein et une traduction en langue allemande de Simon Werle. Cet entretien a eu lieu pendant les répétitions de ZUCCO. en février 1990.

ROBERTO ZUCCO a été créé à Berlin, Schaubühne am Lehniner Platz, le 12 avril 1990.

Mise en scène : Peter Stein

Scénographie et costumes : Jürgen Rose

Dramaturgie : Wolfgang Wiens

Avec Max Tidof dans le rôle-titre.

Anne Laurent : Depuis vingt ans, vous avez monté des textes classiques, des textes modernes, mais à part Botho Strauss et Kroetz, bien peu de « contemporains ». Comment Koltès vous a‑t-il séduit ?

Peter Stein : C’est vrai que j’aime travailler sur des textes classiques. Ils sont détenteurs d’une certaine valeur garantie.

Ils sont accompagnés par une tradition de discussions et de commentaires, des sous-textes reconnus, des textes parallèles…

Je me considère comme un interprète. C’est-à-dire comme en musique, celui qui laisse se développer le texte, la structure, qui tente de donner vie à une création préexistante. Je ne pense pas que les hommes de théâtre « font des créations », comme on dit en France. En France, on utilise ce mot-là pour tout, la musique, la cuisine, la mode, etc. C’est à cause de cette idée que je me fais de mon métier que je me sens plus en sécurité avec un texte classique dont la structure est solide car en quelque sorte stabilisée. Cela me permet un travail beaucoup plus complexe puisque je peux me servir des autres exégèses.

Mais du coup, contre cette « facilité », cela devient une nécessité de travailler de temps en temps des dramaturgies d’aujourd’hui, de se confronter aux thèmes actuels et aux écritures contemporaines.

C’est une façon de vérifier sa force. D’ailleurs cela doit être une partie intégrante du travail théâtral de se tester régulièrement par rapport au présent et au réel. Mais le théâtre, pour s’exalter, a besoin de thèmes, de pensées, de sentiments qui véhiculent de la mythologie. Et c’est rare dans les textes contemporains.

Ma rencontre avec ce texte de Koltès est particulière, elle diffère de toutes mes autres rencontres. Ça a été un coup de foudre, alors même que les autres textes de Koltès ne m’avaient jamais intéressé, du moins pour les monter.

D’une façon générale, je crois qu’il faut toujours respecter sa première impression, ne jamais l’oublier. Elle est parfois un peu fausse, il faut souvent la corriger. Mais ce premier contact constitue une sorte de modèle du premier contact avec le public. Néanmoins, je m’en méfie et d’habitude je rechigne. J’ai des méthodes de contradiction. Après une première lecture, je commence par dire non. C’est ce qui s’est produit pour les pièces de Botho Strauss. Par exemple pour la LA TRILOGIE DU REVOIR, tout le monde considérait ce texte comme très intéressant et me pressait d’accepter. Je voulais bien si j’avais la possibilité de changer le texte. Botho Strauss était d’accord. Et pourtant, il m’a fallu discuter un an avant de trouver la certitude. J’ai fait LA TRILOGIE ex negativo. C’est pour ça que je n’ai pas fait la première mondiale.

Pour ROBERTO ZUCCO, rien de tel ne s’est produit. Le choc a été total et immédiat : c’était une pièce fantastique. Comment était-ce possible que Koltès ait écrit cette pièce-là ? Ma première réaction a été : oui !

A. L. : Comment s’est passé ce coup de foudre ?

P. S. : Je l’ai lue en allemand, pas en français. C’était en juillet 1989. Il s’est passé une chose très bizarre. Dans les derniers mois, Koltès a fait de grands mouvements d’approche indirects vers moi. Il avait vu LES TROIS SŒURS, il disait partout avoir été très impressionné, sans pour autant me le dire à moi. J’ai lu ROBERTO Zucco, ça m’a tout de suite intéressé. Et puis, trois mois après la mort de Koltès, j’ai reçu un texte original de la pièce avec un petit mot de lui : Cher Peter, je t’envoie cette pièce. Elle est pour toi. Bernard-Marie. J’étais absorbé par d’autres choses, un peu dans la confusion, et je n’ai pas très bien compris. Quelqu’un avait dû oublier de le mettre dans une enveloppe et le faisait à présent, mais sans aucun commentaire C’était comme un courrier de l’au-delà. Normalement, je me concentre sur les textes et pas sur les personnes. Mais, là, vraiment… C’est d’autant plus bizarre que je suis quelqu’un de totalement rationnel et ie m’insurge touiours contre ce genre de choses. Mais là, tout a fonctionné de façon posthume. Tout s’est passé aussi avec une sorte d’évidence, notamment avec les acteurs, tout allait de soi, était facile, linéaire.

Cela dit, la situation est un peu absurde. Apparemment, personne ne veut monter ce texte en France. Moi, j’ai lu le texte dans une traduction. J’en ai fait une lecture aux acteurs qui ont accepté1. On a demandé les droits à la maison d’édition représentant Koltès en Allemagne qui a accepté, j’ai fixé mes dates. Bizarrement, c’est devenu la première mondiale. Parce que, tout de même, ce serait mieux qu’elle ait lieu dans la langue originale !

A. L. : Même si les coups de foudre relèvent du divin, il y a des raisons objectives à cette séduction ?

P. S. : Il me semble que cela tient au fait que c’est la première fois que Koltès propose une dramaturgie vraiment théâtrale. DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON, c’est un dialogue au mieux, en fait plutôt un monologue avec deux positions diluées, et pas plus. QUAI OUEST aussi, c’est complètement monocorde. Je ne trouve aucun intérêt à transmettre cela sur scène. Dans RETOUR AU DÉSERT on commence à voir les ferments d’une évolution. Avec ROBERTO ZUCCO, je sens qu’il a changé. Je suis très bon en lecture ! C’est la seule chose que je sache bien faire. C’est impossible que je me trompe en sentant une différence si catégorique de cette pièce avec les autres. Il développe un processus théâtral, une vraie narration. Il serait excessif de dire que les autres textes ne sont que littéraires, bien sûr, mais leurs structures sont encore commandées par des intérêts littéraires, « verbaux » même, plus que poétiques. Dans ROBERTO ZUCCO, on trouve toujours des traces de son ancienne manière, mais Koltès y invente des situations très complexes, très diverses, très astucieuses. Ainsi, il met en scène un seul personnage, qu’on peut qualifier de schizophrénique. mais il lui crée des situations, (une famille, une gamine, un autre voyou, etc.) où ce Zucco monologique, catatonique, trouve une continuité.

La pièce est constituée de 15 scènes très courtes, avec des moments précis presque physiques, corporels. Et, ce qui est passionnant pour un homme de théâtre, on y trouve des leitmotive. Des mots, des thèmes, des objets, des petits événements. Ainsi, la mort est un motif présent dans presque chaque scène, et cela dès le début. Il y a aussi un système des objets qui reviennent, la figure de la clé et de la porte. ou bien cette table avec une nappe qui tombe jusqu’à terre, dans la cuisine — une véritable boîte de prestidigitateur. Il y a cette structure récurrente du couple à la Laurel et Hardy, les deux gardiens, les deux policiers à la fin, le couple commissaire-inspecteur, etc. Ce sont des constructions qui m’intéressent beaucoup. A partir de là, on peut créer tension et attention, et aussi divertissement… C’est très sophistiqué et très bien fait.