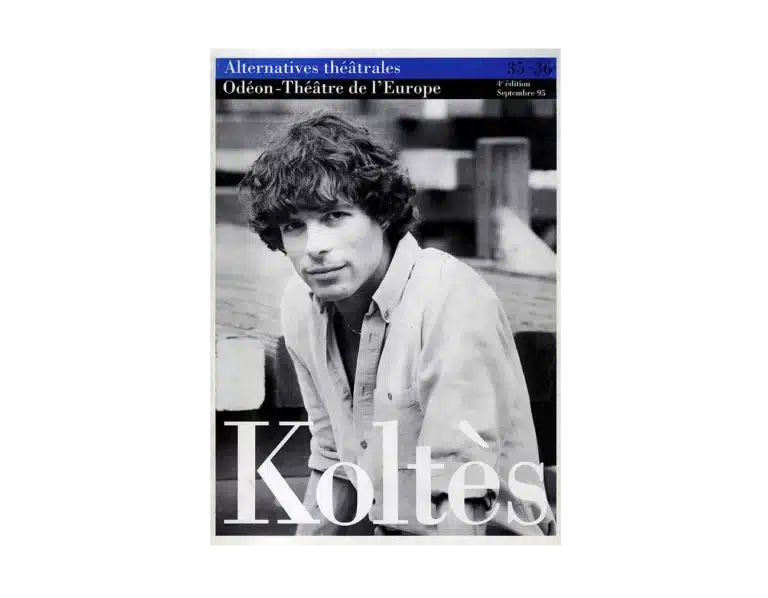

Bernard-Marie Koltès est né le 9 avril 1948 à Metz et décédé à Paris le 15 avril 1989.

1966

Bernard-Marie Koltès quitte Metz « à l’âge de l7-18 ans ».

1968

Voyage au Canada puis aux Etats-Unis (à New York).

« À 18 ans, j’ai explosé. Ça a été très vite Strasbourg, très vite Paris, et très vite New York, en 68. Et là, tout d’un coup, la vie m’a sauté à la gueule. Il n’y a donc pas eu d’étapes, je n’ai pas eu le temps de rêver de Paris, j’ai tout de suite rêvé de New York. Et New York en 68, c’était vraiment un autre monde. »

(Entretien avec E. Klausner et B. Salino, L’Événement du jeudi, 12 janvier 1989)

1970

LES AMERTUMES 1, mise en scène de l’auteur, création à Strasbourg.

« La première fois que je suis allé au théâtre, c’était très tard ; j’avais vingt-deux ans. J’ai vu une pièce qui m’a beaucoup ému, une pièce que j’ai oubliée mais avec une grande actrice, Maria Casarès. Elle m’avait beaucoup impressionné, et tout de suite je me suis mis à écrire. J’ai commencé par une pièce d’après ENFANCE de Gorki, (LES AMERTUMES)je l’ai montée avec des copains. C’était à Strasbourg ; Hubert Gignoux l’a vue, il m’a proposé d’entrer au TNS. Là, j’ai continué à écrire des pièces et à les monter avec des élèves comédiens. J’ai continué comme cela pendant huit ans, sans qu’aucune soit jouée dans un vrai théâtre. » (Entretien avec Jean-Pierre Han, Europe, Ier trimestre 1983).

1970/71

Élève à l’École du TNS (section régie).

1971

LA MARCHE PROCÈS IVRE, mises en scène de l’auteur, création à Strasbourg.

1972

Diffusion radiophonique de L’HÉRITAGE, dans une réalisation de Jacques Taroni, sur Radio-France Alsace. Reprise sur France Culture (Nouveau répertoire dramatique de Lucien Attoun), dans une réalisation d’Eveline Frémy, avec notamment Maria Casarès.

1973

RÉCITS MORTS mise en scène de l’auteur, création à Strasbourg.

Voyage en URSS (en voiture à partir de Paris).

1974

Diffusion radiophonique de DES VOIX SOURDES dans une réalisation de Jacques Taroni, sur Radio-France Alsace. Reprise sur France Culture (Nouveau répertoire dramatique de Lucien Attoun) dans une réalisation de Georges Peyrou.

1977

Création à Lyon de SALINGER (inspirée des nouvelles de Salinger) mise en scène par Bruno Boeglin au Théâtre de l’EI Dorado.

Création de LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS, mise en scène de l’auteur, avec Yves Ferry, au Festival « off » d’Avignon à l’hôtel des ventes de la place Crillon.

« Il y a une coupure très nette entre LANUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS et la pièce qui précède. Il y a d’abord beaucoup de temps, trois ans ; trois ans pendant lesquels je n’ai rien fait et où je pensais ne plus jamais écrire. Et quand je me suis remis à écrire, c’était complètement différent, c’était un autre travail. »

(Entretien avec J.P. Han, Europe, Ier trimestre 1983).

1978

Voyage au Nigeria.

1979

Bernard-Marie Koltès retourne en Afrique (Mali et Côte-d’Ivoire).

Voyage au Guatemala (6 mois, dont deux au bord du lac Atitla).

« J’ai écrit COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS au Guatemala, dans un petit village où l’on ne parlait même pas espagnol. J’y suis resté pendant deux mois. »

(Entretien avec M. Merschmeier, Theater Heute n ° 7, Juillet 1983).

Mise en voix de COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS, par Gabriel Monnet. avec Mare Betton, Gérard Essomba, Gabriel Monnet. Hélène Vincent, au Centre culturel de la Communauté française de Belgique à Paris.

Publication de COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS (« Tapuscrit » n° 7 de Théâtre Ouvert, puis chez Stock). Bourse du Centre National des Lettres.

1980

Diffusion radiophonique de COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS, dans une réalisation d’Eveline Frémy, sur France Culture.

1981

Voyage à New York (4 mois).

Reprise au Petit Odéon de LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS, dans une mise en scène de Jean-Luc Boutté, avec Richard Fontana.

Commande par Jacques Toja d’une pièce à l’intention des comédiens du Français.

1982

Retourne à New York.

LE LIEN DE SANG, adaptation de THE BLOOD KNOT d’A. Fugard, création au Festival d’Avignon dans une mise en scène de Y. Wada.

1983

Création en France 2 de COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS, dans une mise en scène de Patrice Chéreau, avec Michel Piccoli. Philippe Léotard, Myriam Boyer, Sidiki Bakaba. au Théâtre des Amandiers de Nanterre.

« En fait, cette pièce est née d’une vision furtive irréelle, mais tellement saisissante : ma première vision de l’Afrique ! A ma sortie d’avion, j’avais d’abord été agressé par cette formidable chaleur qui vous pesait sur la nuque. vous écrasait. et dès que j’ai franchi les portes de l’aéroport. toutes les idées de l’Afrique que j’avais emportées dans mes bagages se sont figées en cette scène : un policier noir était à grands coups de matraque, en train de battre un de ses frères. J’ai avancé dans la foule. et me suis heurté immédiatement à cette barrière invisible, mais omniprésente. qui mettait symboliquement les Blancs d’un côté. et les Noirs de l’autre. J’ai regardé vers les Noirs. J’avais honte des miens : mais une telle haine brillait dans leurs regards que j’ai pris peur. et j’ai couru du côté des Blancs. »

(Entretien avec Njami Simon dans Bwana Magazine. Mars 1983).

1984

Voyage au Sénégal.

Publication du roman LA FUITE À CHEVAL TRES LOIN DANS LA VILLE [écrit en 1976].

« Mon rêve absolu est d’écrire des romans. Mon premier livre publié était un roman. LA FUITE À CHEVAL TRÈS LOIN DANS LA VILLE. Si je n’écris plus de romans. c’est pour la simple raison que je ne peux pas en vivre. Je refuse par ailleurs de faire un quelconque métier. même un métier para-littéraire. J’écris… et je m’en trouve bien même si c’est dur, même si c’est contraignant : il en résulte de grands moments de plaisir.-(Entretien avec Véronique Hotte dans Théâtre public. Nov./Déc. 1988).

1986

Création en France de QUAI OUEST, dans une mise en scène de Patrice Chéreau , avec Maria Casarès, Jean-Mare Thibault. Jean-Paul Roussillon. Catherine Hiégel, Hammou Graïa, Isaach de Bankolé. Jean-Philippe Ecoffey, Marion Grimault au Théâtre des Amandiers de Nanterre.

« À l’ouest de New York. à Manhattan. dans un coin du West End. là où se trouve Vancien port. il y a des docks : il y a en particulier un dock désaffecté. un grand hangar vide, dans lequel j’ai passé quelques nuits. caché. C’est un endroit extrêmement bizarre — un abri pour les clodos, les pédés, les trafics et les règlements de comptes, un endroit pourtant où les flics ne vont jamais pour des raisons obscures. Dès que l’on y pénètre. on se rend compte que l’on se trouve dans un coin privilégié du monde. comme un carré mystérieusement laissé à l’abandon au milieu d’un jardin, où les plantes se seraient développées différemment ; un lieu où l’ordre normal n’existe pas, mais où un autre ordre. très curieux, s’est créé (…) J’ai eu envie de parler de ce petit endroit du monde. exceptionnel et, pourtant, qui ne nous est pas étranger : j’aimerais rendre compte de cette impression étrange que l’on ressent en traversant ce lieu immense. apparemment désert, avec, au long de la nuit, le changement de la lumière à travers les trous du toit, des bruits de pas et de voix qui résonnent. des frôlements, quelqu’un à côté de vous, une main qui tout à coup vous agrippe. »

(Entretien avec Jean-Pierre Han. Europe. ler trimestre 1983).

TABATABA, au Festival d’Avignon. présentée par Théâtre Ouvert. dans le cycle Oser aimer. dans une mise en espace de Hammou Graïa. avec Isaach de Bankolé et Myriam Tadesse.

Le 3 août 1986, diffusion sur France Culture de TABATABA dans une réalisation de Christine Bernard Sugy.

1987

Création de DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTONS, dans une mise en scène de Patrice Chéreau, avec Laurent Malet et Isaach de Bankolé. au Théâtre des Amandiers de Nanterre.

« DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON est une histoire de deux personnages. une conversation. un dialogue dans la manière du dix-huitième siècle (…). Il y a un blues-man imperturbablement gentil. doux. un de ces types qui ne s’énervent jamais. ne revendiquent jamais. Je les trouve fascinants. L’autre est un agressif écorché. un punk de l’East Side. imprévisible, quelqu’un qui me terrifie. Ils se rencontrent. chacun attend en vain quelque chose de l’autre. Ils finissent par se taper dessus, mais c’est une histoire drôle. »

(Entretien avec C. Godard. Le Monde. 13 juin 1986).

La pièce DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON fut reprise avec Patrice Chéreau et Laurent Malet durant plusieurs saisons.

1988

LE CONTE D’HIVER, de William Shakespeare, texte français de Bernard-Marie Koltès, pour la mise en scène de Luc Bondy au Théâtre des Amandiers de Nanterre.

« J’ai traduit LE CONTE D’HIVER ; je ne ferais pas de la traduction toute ma vie, évidemment, mais de temps en temps ce travail serait source de grand plaisir, une expérience de plus( … ). Peut-être me remettrai-je( … ) à traduire Shakespeare, soit RICHARD III, soit LE ROI LEAR. Pour qui écrit, la traduction est une leçon prodigieuse car dans ce métier on est complètement seul et personne ne vous apprend à écrire ; on n’a pas de juge (… ). Traduire Shakespeare permet de voir comment cet auteur construisait ses pièces et de quelle liberté il usait : c’est une preuve de luxe pour ce qui est de l’écriture. »

(Entretien avec Véronique Hotte dans Théâtre Public, Nov./Déc. 1988).

Création de LE RETOUR AU DÉSERT dans une mise en scène de Patrice Chéreau, avec Jacqueline Maillan, Michel Piccoli, Marie Daëms, lsaach de Bankolé, Pascal Bongard, Hélène de Saint-Père, Bernard Nissille, Eva Ionesco, Monique Chaumette, Ben Smail, Salah Teskouk, Jacques Debary, Pierrick Mescam.

« J’étais à Metz en 1960. Mon père était officier, c’est à cette époque-là qu’il est rentré d’Algérie. En plus, le collège Saint- Clément était au cœur du quartier arabe. J’ai vécu l’arrivée du général Massu, les explosions des cafés arabes, tout cela de loin, sans opinion, et il ne m’en est resté que des impressions — les opinions je les ai eues plus tard. J’ai tenu à ne pas écrire une pièce sur la guerre d’Algérie, mais à montrer comment, à douze ans, on peut éprouver des émotions à partir des événements qui se déroulent au dehors. En province, tout cela se passait quand même d’une manière étrange : l’Algérie semblait ne pas exister et pourtant les cafés explosaient et on jetait les Arabes dans les fleuves. Il y avait cette violence-là, à laquelle un enfant est sensible et à laquelle il ne comprend rien. Entre douze et seize ans, les impressions sont décisives, je crois que c’est là que tout se décide. Tout. Moi, évidemment, en ce qui me concerne c’est probablement cela qui m’a amené à m’intéresser davantage aux étrangers qu’aux Français. J’ai très vite compris que c’était eux le sang neuf de la France, que si la France vivait sur le seul sang des Français, cela deviendrait un cauchemar, quelque chose comme la Suisse. La stérilité totale sur le plan artistique et sur tous les plans. »

(Entretien avec M. Genson, Le Républicain Lorrain, 27 octobre — 3 nov. 1988).

1990

Création de ROBERTO ZUCCO en langue allemande, dans une mise en scène de Peter Stein, à la Schaubühne (12 avril 1990), avec notamment Max Tidof et Dorte Lyssewski.

« En février de cette année [février 1988], j’ai vu, placardé dans le métro, l’avis de recherche de l’assassin d’un policier. J’étais fasciné par la photo du visage. Quelque temps après, je vois à la télévision le même garçon qui, à peine emprisonné, s’échappait des mains de ses gardiens, montait sur le toit de la prison et défiait le monde. Alors, je me suis très sérieusement intéressé à l’histoire. Son nom était Roberto Succo : il avait tué ses parents à l’âge de quinze ans, puis redevenu « raisonnable » jusqu’à vingt-cinq ans, brusquement il « déraille » une nouvelle fois, tue un policier, fait une cavale de plusieurs mois, avec prises d’otages, meurtres, disparitions dans la nature, sans que personne ne sache qui c’était exactement. Puis, après son spectacle sur les toits, il est enfermé à l’hôpital psychiatrique et se suicide de la même manière qu’il avait tué son père. Un trajet invraisemblable, un personnage mythique, un héros comme Samson ou Goliath, monstres de force, abattus finalement par un caillou ou par une femme ; c’est la première fois que je m’inspire de ce que l’on appelle un fait divers, mais celui-là, ce n’est pas un fait divers. »

(Le Monde du 28 septembre 1988).

Juin 1990, création radiophonique (France Culture) de ROBERTO ZUCCO dans une réalisation de Catherine Lemire.

Biographie établie par Serge Saada