Le premier acte de l’hostilité, juste avant le coup. c’est la diplomatie, qui est le commerce du temps. Elle joue l’amour en l’absence de l’amour, le désir par répulsion.

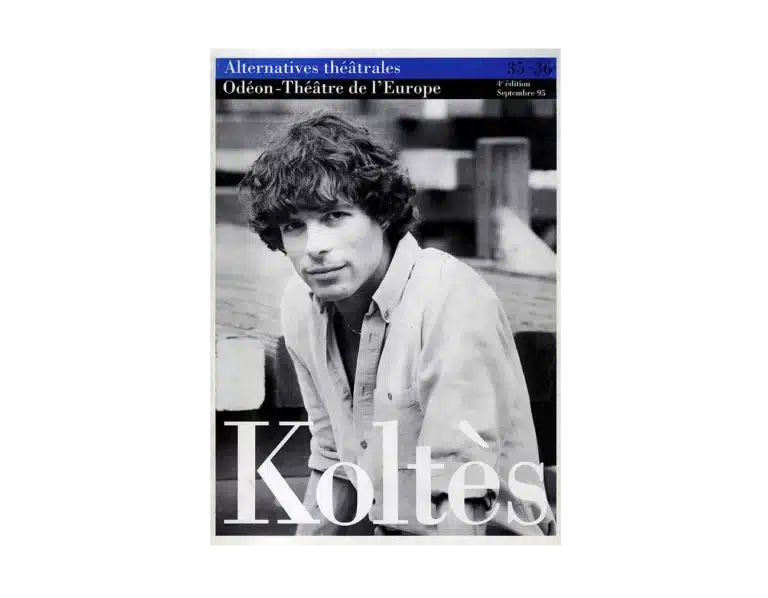

Bernard-Marie Koltès

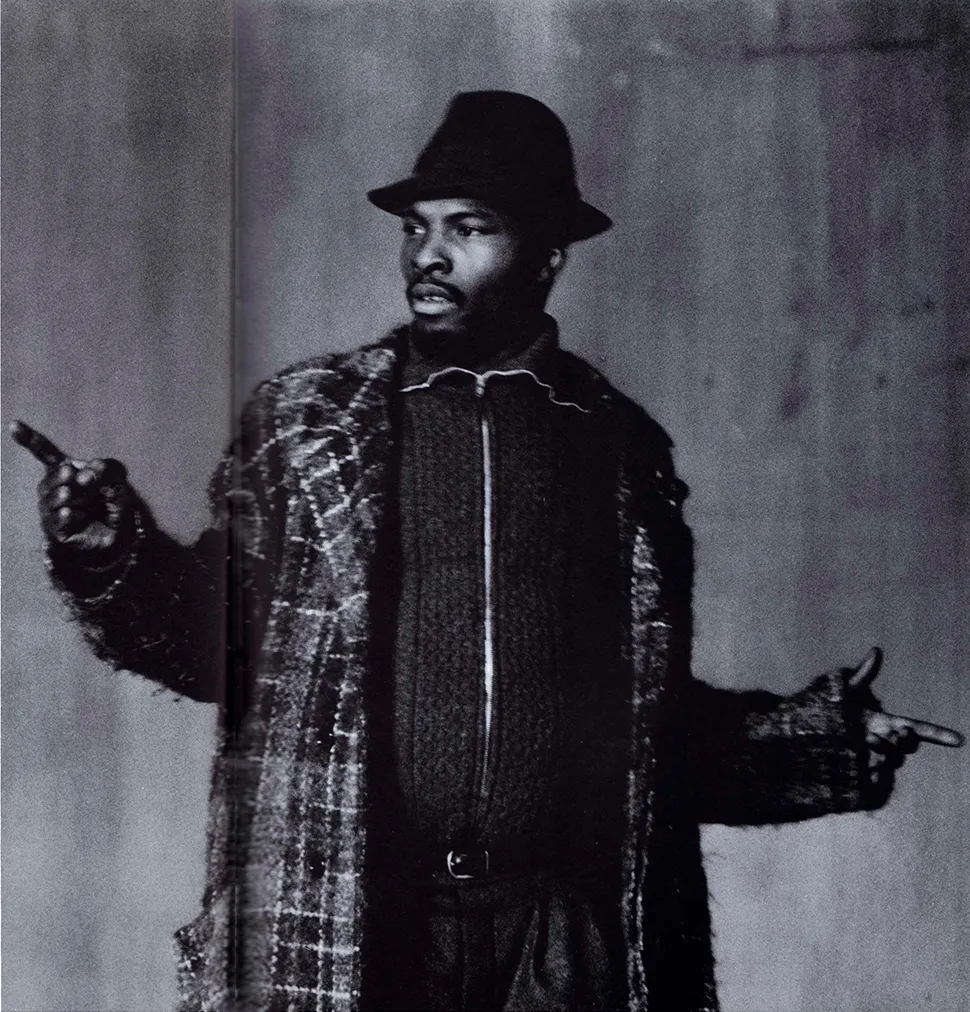

Un chantier de travaux publies d’une entreprise étrangère dans un pays d’Afrique de l’Ouest, un quartier à l’abandon d’une grande ville portuaire, une rue indéterminée enveloppée de nuit, une maison de province à l’Est de la France.

Dans des territoires obscurs, vastes et humides, au bord des autoroutes ou au détour de rues aux limites imprécises, dans la maison labyrinthique de la famille Serpenoise, des personnages solitaires se croisent à une « heure qui est celle des rapports sauvages entre les hommes et les animaux »1. Ces lieux, sur lesquels brume et crépuscule ont laissé tomber leur voile, exhibent l’histoire des personnages de Bernard-Marie Koltès. Les décors expriment tantôt leur solitude comme le quartier de QuaI oUEst, oublié, laissé de côté à l’abandon du monde. tantôt leur frustration comme le pont d’autoroute inachevé de COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS qui ne mène nulle part. Dès lors, Koltès fait l’économie de décrire les sentiments des personnages, le territoire les suggère déjà, il en est parfois le reflet.

Dans ces espaces habités de lassitude et de souffrances mesquines, le conflit naît de l’arrivée d’un étranger dans le territoire de l’autre qui, déjà là, à tort ou à raison, se sent chez lui. À cet instant, deux cultures, deux façons de concevoir le monde et d’organiser le réel se retrouvent dans le même axe. Ces natures souvent contradictoires conservent dès le début leurs distances en refusant l’idée d’un territoire commun. Dans ce cosmopolitisme forcé, les couples (Horn-Alboury ; le Dealer-le Client ; Mathilde-Adrien) peuvent choisir de s’affronter ou alors de troquer leur désir à partir d’une différence assumée. Les jungles urbaines sont sans ordre ni justice et chacun doit se méfier de l’étranger qui se trouve sur son passage, se préparer à l’attaquer avant qu’il n’attaque lui-même. Ainsi, ROBERTO ZUCCO éclate l’espace et la structure dramatique dans une fuite éperdue parsemée de crimes. L’action alors fragmentée multiplie les lieux, mais l’idée obsédante d’un seul lieu dont il faut s’échapper s’inscrit avec cohérence dans l’univers de Koltès.

Dans la plupart des pièces, l’affrontement physique n’est pas immédiat. Il laisse place aux mots, le conflit est menaçant, proche, il est retenu, délicatement suspendu au fil de notre attente qui s’amplifie.

Des prisons ouvertes

Le chantier public de COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS est « une cité entourée de palissades et de miradors » où tout intrus est considéré comme un voleur ; ROBERTO ZUCCO commence et se termine dans une prison entourée de grillages et de miradors où tout locataire est considéré comme un criminel ; la Maison de la famille Serpenoise est abritée par les murs du jardin.

Dans le théâtre de Koltès, il y a des personnages qui nient le monde extérieur, qui le décrivent comme une jungle dangereuse dans laquelle il ne faut pas s’égarer. Pour Adrien « Les singes les plus heureux sont ceux qui sont élevés en cage, avec un bon gardien et qui pensent en croyant que le monde entier ressemble à leur cage ». Comme pour en faire un personnage du Mythe de la caverne, Adrien interdit à son fils de sortir de la maison familiale : « Le monde est ici mon fils, tu le connais parfaitement bien, tu t’y promènes tous les jours et il n’y a rien d’autre à connaître ». De la même façon, dans ROBERTO ZUCCO, la Sœur de la Gamine l’a « protégée et gardée dans une cage toujours propre pour qu’elle ne souille pas sa blancheur immaculée au contact de la saleté de ce monde » et Cal exalte le chantier comme refuge en déclarant à Léone « On est seul ; ici, tu ne trouveras personne (…) c’est un endroit perdu (…) il ne reste que moi et lui ». Le Client de DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON nie aussi le monde extérieur en affirmant qu’entre les deux points lumineux qui constituent son univers il n’existe que la ligne droite qui les rejoint : « Je ne marche pas en un certain endroit et à une certaine heure ; (…) J’allais de cette fenêtre éclairée, derrière moi, là-haut, à cette autre fenêtre éclairée, là-bas devant moi, selon une ligne bien droite qui passe à travers vous parce que vous vous y êtes délibérément placé ».

Cependant, les murs de ces prisons ne sont pas solides, il y a toujours une issue connue des personnages, qui leur permettrait de s’échapper. Ce sont des murs faciles à enjamber (LE RETOUR AU DÉSERT), des grillages que l’on traverse (ROBERTO ZUCCO), un terrain vague sans clôture (DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON), un chantier découvert et bientôt abandonné (COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS), un monde d’où l’on saute pour ne plus retomber. Ces territoires qui ne sont jamais décrits précisément offrent ainsi toutes les possibilités de fuite, d’autant plus que les personnages diluent leurs limites dans la poésie et l’exubérance de leurs discours.

Dans ces vases clos, la parole fonctionne parfois comme une porte, une clef, ou l’embrasure d’une fenêtre d’où l’on peut contempler le monde qui existe, entier et proche. L’irruption des langues étrangères nourries de passé ou d’avenir précipite le monde dans l’enceinte étroite du décor. L’allemand, le ouolof, le quéchua, l’espagnol, l’arabe, l’italien, permettent aux personnages d’échapper au territoire qui les entoure et relativise ainsi l’importance du lieu. L’espagnol permet à Cécile de retrouver par les mots les hauts plateaux de ses rêves et de ses désirs et les premières répliques en arabe que prononce Mathilde annoncent de façon prophétique qu’elle ne restera pas dans la maison. Les langues étrangères, toujours présentes dans les pièces de Koltès, suggèrent ainsi L’idée d’une fuite possible, d’un projet d’évasion, et elles saccagent le désespoir qui jamais ne s’empare des personnages. Cependant, sans doute croient-ils au fond « que leur alliance avec leur planète est irrémédiable »2, sans doute s’accrochent-ils au territoire de peur de s’envoler, sans doute ce territoire raconte-t-il trop leur propre histoire et ils ne veulent pas s’en libérer sans la faire résonner contre du vivant après l’avoir confrontée aux murs qui les entourent.