Isabelle Pousseur livre ici un texte écrit pendant les répétitions du SONGE de Strindberg, premier volet du dyptique UN JEU DE RÊVES qui sera créé au Festival d’Avignon 1991.

À ces lignes écrites — à la hâte — dans un moment entièrement consacré à la création, nous avons ajouré un bref extrait d’un entretien qu’Isabelle Pousseur avait accordé à Sabrina Weldman pour la revue Mo(u)vements quelques semaines auparavant. Cet entretien sera intégralement publié dans Mo(u)vements n°5, juillet 1991.

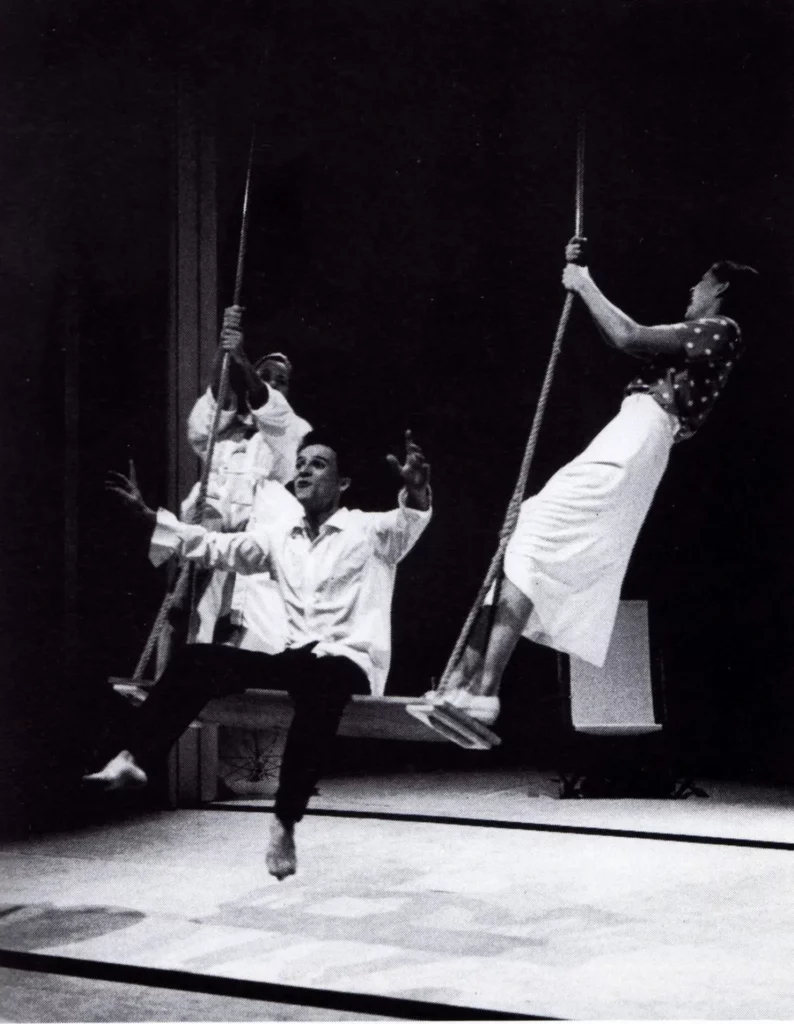

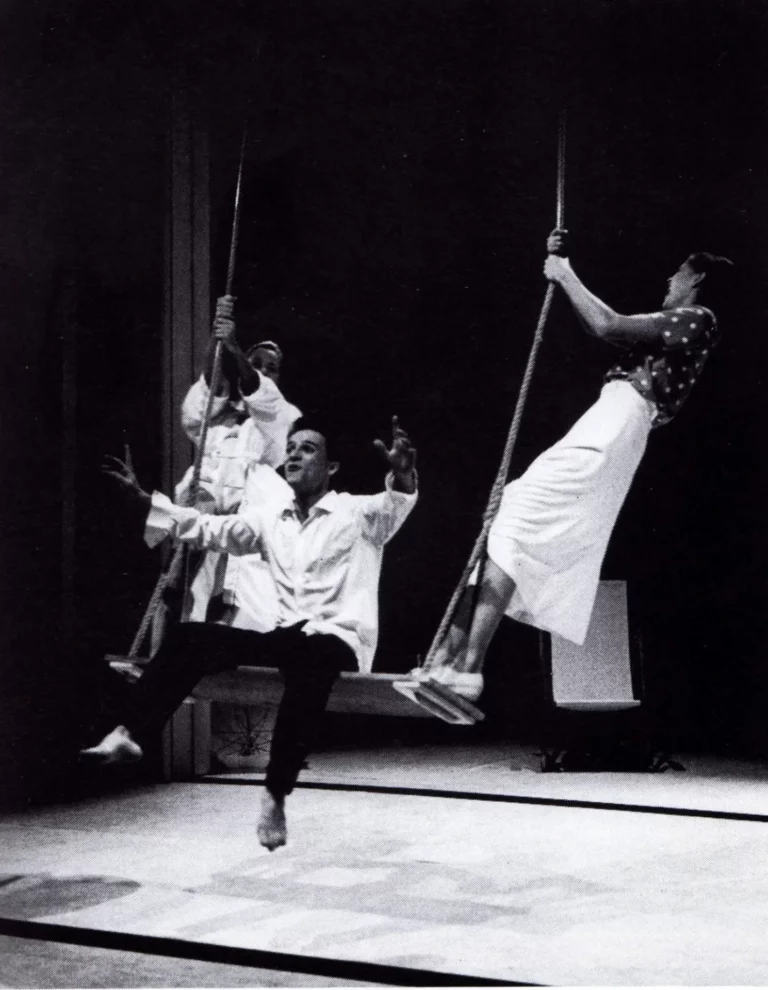

Photo Danièle Pierre

Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous manque ? À quoi avez-vous renoncé ? Qu’est-ce qui est irrémédiablement fini dans votre activité ?

Ce qui me mangue aujourd’hui : du recul pour parler, expliquer, théoriser. En pleine création, le mot même de démarche me terrorise. J’ai toujours eu l’impression de n’en avoir aucune. Seulement un mouvement intérieur qui se fait nécessité et que je ne suis pas sûre de toujours très bien contrôler.

Il y a tout ce à quoi je ne veux bien sûr pas renoncer : la question très importante de la constitution d’une équipe de travail : partage de la création et « rassemblement des forces » et tout ce gui tourne autour du phéno mène du risque, de la gageure, de l’expédition aventureuse…

J’ai déjà « pressenti » ce que pouvait être la perte de l’un ou l’autre de ces enjeux (en travaillant dans certaines institutions, à l’opéra par exemple) et je ne souhaite pas recommencer.

Maintenant, ai-je renoncé à quelque chose ? Oui, à la pauvreté, à la marginalité, à la liberté absolue donc. Mais rien ne peut être irrémédiablement fini.

Qu’est-ce qui vous échappe le plus dans vos spectacles ?

Le spectateur.

Quels sont vos grands souvenirs de répétition ? Les grands moments de théâtre qui furent décisifs dans votre parcours ? Ainsi, y a‑t-il dans votre itinéraire des instants de révélation qui ont été déterminants pour tout le reste de votre travail ?

Des instants de révélation non, ou alors ponctuels, immédiats et nécessaires au moment même, oui, comme des points de chute dans un voyage : obstacles, carrefours, rencontres, choix obligatoires, instants de lumière… Je n’ai aucune connaissance intime de ce que pourrait bien être la révélation.

Des grands souvenirs de répétition, oui bien sûr, des milliers. Parmi les plus beaux : d’extraordinaires improvisations, jamais réutilisées dans les spectacles, partagées dans l’instant même.

Qu’est-ce qui est le plus important dans une répétition ?

La concentration et l’écoute.

Comment mesurez-vous le plaisir au théâtre ? En tenez-vous compte dans votre travail ?

Je tiens absolument à ce que tout le monde autour de moi en ait et énormément. Je souffre terriblement du non-plaisir des autres (acteurs, spectateurs, autres collaborateurs… ). J’y attache une importance énorme. Peut-être trop. Ça peur m’empêcher de dormir ou de manger. Mais bien sûr, le plaisir ne peut être le seul mo teur du travail. Je déteste qu’on oc culte les problèmes, je trouve très important de pouvoir casser les choses qui plaisaient, qu’on croyait défini tives. Il est bon que l’acteur ou le metteur en scène puisse mettre les pieds dans le plat, déstabiliser.

Cherchez-vous à déranger ?

Non, absolument pas. Pour être précise : je ne travaille pas « pour » déranger parce que je ne travaille pas « pour » quelque chose. Ni pour remplir une salle, ni pour la vider. Je déteste toutes les formes de stratégie au théâtre.

Qui est-ce qui a compté pour vous au théâtre dans les dix dernières années ? Qu’est-ce qui a compté pour votre théâtre ?

Le retour aux valeurs plus commerciales du théâtre de ces dernières années. D’une certaine façon, c’est l’événement le plus important, il oblige à se repositionner, la notion de résistance retrouve un sens qu’elle avait perdu.

Vous positionnez-vous par rapport à la mémoire du théâtre ? S’agit-il, par exemple ; de prolonger des expériences déjà ébauchées, de rompre avec des traditions, de les questionner?…

Quand on fait partie de ma génération, on a l’impression que tout a été dit et tenté. Je semais déjà cela à vingt ans et ça n’a pas beaucoup changé depuis.

Restent deux comportements : voyager à travers ce que vous n’avez pas vraiment inventé ou espérer un peu naïvement qu’un jour quelque chose sortira de votre travail et appor tera sa petite contribution à l’histoire du théâtre. Je ne sais pas. J’y ai beaucoup pensé et plus sérieusement que cela, mais quand je travaille, ça ne me préoccupe plus.

Selon vous, par quoi et par où pas sent les renouvellements de la création ?

Le doute, la résistance, le courage.

Qu’est-ce que vous détestez au théâtre ?

La stratégie, la séduction facile, grossière, visible, les effets en rous genres, la complaisance, l’application, la paresse.

Pourquoi ne faites-vous pas de cinéma ?

Je n’en sais rien. Pas plus que je ne sais pourquoi je ne fais pas de la musique, de la danse, de la recherche scienrifique ou un quelconque travail utile dans un pays du Tiers-Monde. Toutes sortes de choses qui m’auraient sans doute passionnée.

Vous sentez-vous investie d’une mission culturelle ?

Je ne me sens pas « investie » d’une mission. Mais je ne fais pas du théâtre pour moi-même. Je crois à la valeur du théâtre dans nos sociétés comme lieu de résistance, de plaisir et d’imaginaire. Et je pense que nos actes ne sont pas totalement gratuits.

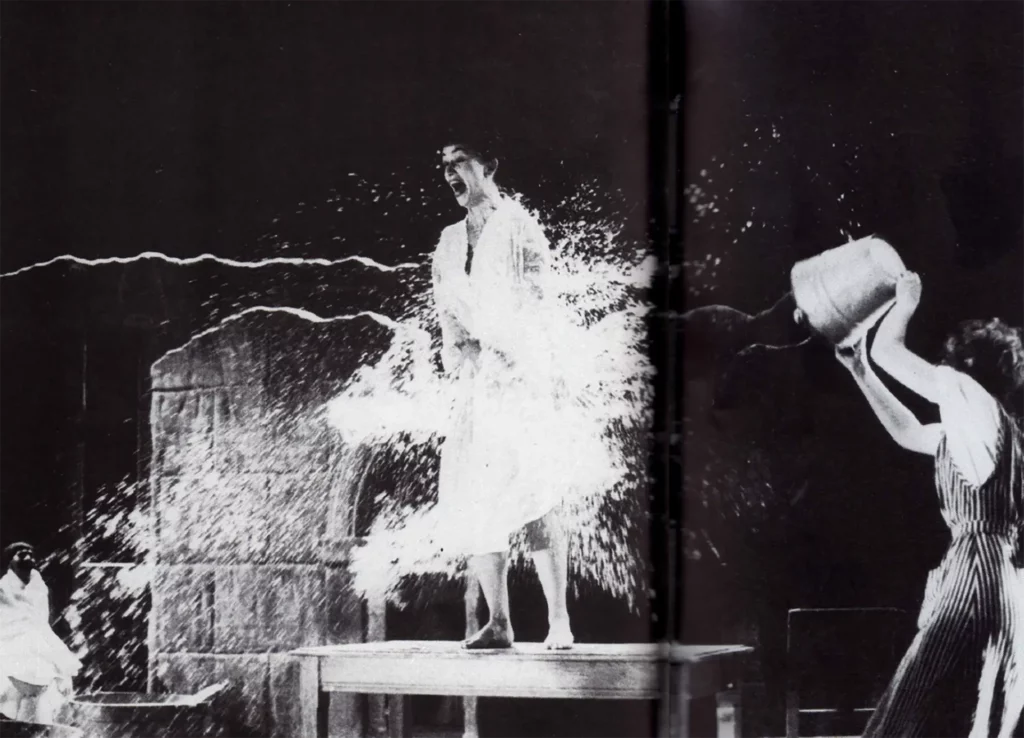

LE ROI LEAR. Photo Danièle Pierre

Depuis le début, j’essaie de pré server une ligne principale constituée à mes yeux par trois spectacles essentiels : JE VOULAIS ENCORE DIRE QUELQUE CHOSE, MAIS QUOI?, LE GÉOMÈTRE ET LE MESSAGER et, maintenant, LE SONGE de Strindberg et SI L’ÉTÉ REVENAIT d’Adamov. D’autre part, l’envie d’ap prendre et de m’affronter à des uni vers neufs m’amène à répondre à des sollicitations extérieures. C’est ainsi que j’ai été invitée à réaliser des mises en scène d’opéra, .des travaux d’école liés à une activité pédagogique que je mène avec plaisir depuis dix ans et des pièces du répertoire comme LE PRINCE TRAVESTI.

Les spectacles de la trilogie ont ceci de particulier qu’ils recèlent des obsessions centrales et procèdent d’une même recherche sur l’écriture. Ils portent tous trois des questions sur le sens du texte et sur sa résolution formelle, interrogations auxquelles je suis extrêmement sensible. Et un axe les relie l’un à l’autre, constitué par les figures de Kafka, d’Adamov et de Strindberg. Ces spectacles me permettent également de manifester mon goût personnel pour la variation puisque j’ai eu l’impression de travailler à chaque fois sur des obsessions récurrentes vécues différemment. Les autres réalisations pour leur part répondent plutôt à une nécessité du moment. Comme si j’avais un désir central et que je ressemais en même temps le besoin de m’en écarter, peut être afin d’y apporter de nouveaux aliments.

Les créations de la trilogie partent de textes qui ont un rapport lointain à l’autobiographie et qui éveillent en moi des réseaux de mémoire. Ils racontent chacun à leur manière l’enfance non résolue. Cependant, il ne s’agir jamais, ni pour Kaf ka, ni pour Strindberg, ni pour Adamov, de lever le voile sur leur vie privée mais bien de faire proliférer un imaginaire personnel, de développer des figures complexes et contradictoires à partir d’éléments d’un vécu personnel. Et c’est cela qui me passionne. LESONGE est très représentatif de cette pluralité des sens, de la juxtaposition des univers, des visions du monde, des onirismes, des subjectivités, autrement dit d’un processus qui n’aboutit jamais à la désignation d’une vérité mais fait au contraire s’entrechoquer les possibilités humaines.