LES dernières années du XVIè siècle ont dû être un vrai délice pour les habitants de Madrid et d’autres grandes villes. Avec l’installation de théâtres permanents dans les corrales1, on passa des représentations occasionnelles et presqu’improvisées des comédiens ambulants à la comédie comme divertissement élaboré et habituel. La population étant peu nombreuse et les pièces ne gardant l’affiche que peu de jours, les auteurs devaient produire beaucoup, en toute hâte et sans prendre de risque. Ils ne pouvaient évidemment pas tout inventer ni s’appuyer uniquement sur l’observation. Aussi s’approprièrent-ils toute la tradition de la poésie espagnole, assujettissant à sa métrique et à ses rythmes les diverses tonalités du développement de l’intrigue. Ils mirent aussi à profit toutes les expériences antérieures de l’art dramatique, du théâtre classique aux primitifs espagnols et à la commedia dell’arte, et ils exploitèrent sans ménagements toutes lés possibilités de la fiction en prose, de la rovella au roman pastoral . et de chevalerie, et tous les grands répertoires thématiques, de la Bible et de l’histoire antique aux chroniques médiévales et aux gazettes du jour. Jamais auparavant on n’avait ainsi mobilisé de fond en comble les ressources de la littérature universelle pour distraire pendant quelques heures un public en manque de joies littéraires.

Même ainsi, le rythme de production n’aurait pu se maintenir si pour mener à terme, concrètement, chaque œuvre, on n’avait pu rapidement se référer à certains genres, archétypes ou formules qui résolvaient la moitié des problèmes. Les thèmes étaient inépuisables, mais la combinatoire de leur traitement disposait d’un nombre limité de facteurs. Dans toute pièce, il y avait six personnages indispensables : le galant et son valet bouffon, la dame, qui évoluait à l’ombre de son père, car elle était orpheline de mère (aux actrices plus âgées, on leur réservait un rôle plus conforme à un traitement comique), et sa suivante ; et, vertu oblige, également le roi, n’importe quel roi. La composition des troupes suffit à faire comprendre que l’amour devait être le mobile principal dans la plupart des pièces et que les autres en usaient dans une proportion considérable, peu importe le thème et l’ambiance qu’elles voulaient créer. Elle suffit aussi pour indiquer que la comédie peignait un univers harmonieux, fondé sur les principes et encouragé par les illusions et les idéaux qui avaient cours dans l’Espagne sous la maison d’Autriche : la religion, la continuité historique de la monarchie, une certaine version (poétique) de l’honneur, l’héroïsme, les sentiments élevés. Un univers nécessairement heureux et, selon l’idéologie de l’époque, nécessairement conduit par le roi et par le père ; embelli, dignifié, juste en définitive ; un univers dans lequel, si boy meets girl et puis la perd, il ne manquera pas de la retrouver, et si l’adversité surgit (lorsque certains rôles de la distribution ont leur pendant négatif dans d’autres), la providence ne manquera pas de compenser le déséquilibre et de rétablir l’ordre.

Mais pour les Madrilènes ou les Valenciens du XVII siècle, la fréquentation du corral devait signifier à peu près la même chose que ce que signifiait aller au cinéma dans les années vingt : une douce routine de constante nouveauté. Ce n’est pas un hasard si la nourriture des uns et des autres était essentiellement composée d’œuvres de genre. Cellesci (pensons au récit policier ou au western) nous amusent précisément parce qu’elles combinent la réitération et le changement dans des proportions exactes pour arriver à nous éblouir sans aucun effort de notre part. Nous ne les recherchons pas pour troubler notre quiétude : nous acceptons la fantaisie et les tranches de vie qu’elles nous offrent telles qu’elles sont ; elles n’ont pas d’aspérités, leurs artifices nous sont familiers et nous les trouvons à la mesure de notre désir. Les œuvres de genre sont d’une nouveauté inépuisable et sont une des meilleures trouvailles que se partagent le théâtre espagnol du Siècle d’or et l’époque glorieuse de Hollywood. N’hésitons pas à les mentionner ensemble. En effet, peu souvent, autant que dans ces deux cas, on aura mis à contribution (et même gaspillé) autant de talent, ourdi autant de mensonges et manœuvré aussi astucieusement les attentes d’un public aux goûts si bigarrés et pourtant si soumis aux artifices d’une « machine à rêves » située à la jonction de la création et de l’industrie.

Comme on le sait, ce fut Lope de Vega qui fixa les façons de faire qui allaient prévaloir pendant deux ou trois décennies et qui subsistèrent pendant plus longtemps. Tout comme pour le cinéma, on abusa bien vite des transformations et des trucs optiques. Les dramaturges de la génération précédente avaient tenté de créer du relief à l’aide de toute une machinerie et de ressources spectaculaires héritées des Mystères médiévaux et des festivités publiques : rampes pour monter sur les planches à cheval, acteurs volant dans les airs (transportés par des cabestans) et qu’engloutissait la terre (grâce à une trappe) ou disparaissant subitement (quand la machine tournait, telle un barillet de revolver montrant et cachant successivement chacune de ses faces); des effets scéniques surprenants. Lope non plus ne dédaigna pas de tels procédés, surtout le Lope de la première heure. Mais en les prodiguant, on courait le risque de leur ôter de la force et de finir par dilapider le trésor : il n’était ni prudent ni rentable que le théâtre fût quotidiennement « blessé, les jambes et les bras brisés, plein de mille trous, de mille pièges et de mille clous » (le Phénix le personnifia en le faisant parler en ces termes, se plaignant d’être en si piteux état). Il incomba au génie de Lope de Vega de lui faire épouser un modèle plus en accord avec le changement continuel des œuvres, plus satisfaisant pour l’économie des impresarios, plus conforme à la configuration matérielle du corral, plus austère et plus poétique.

Dans ce modèle, la scène à trois niveaux que le spectateur a devant les yeux, pareille à un retable de neuf panneaux, semblable à un « échiquier » (selon la comparaison de Lope), de par sa continuité avec l’environnement urbain, se convertit en son propre décor et se prête merveilleusement à être regardée comme une réplique des rues et des maisons de Madrid, mais elle est aussi capable d’évoquer, par sa géométrie schématique, les multiples pièces d’un palais, ou de suggérer, par sa modestie, la simplicité d’un hameau. Les acteurs peuvent revêtir des habits de ville (s’habiller de « cape et d’épée », lorsqu’ils représentent un gentilhomme), ou des vêtements ordinaires, sans qu’aucun attrezzo spécial ne soit vraiment nécessaire. Selon la synthèse heureuse de Tirso de Molina, le poète « distrait l’auditoire / deux heures, sans que ceci ne lui coûte / plus qu’un billet, deux rubans, / un verre d’eau ou un gant ».

Lope de Vega polit la veine probablement la plus pure du théâtre espagnol en se servant d’éléments peu nombreux et banals qui jouent avec des situations de la vie courante — qu’il a beau styliser —, en se divertissant de la grâce et de l’élégance des mots, en créant des opportunités pour la voix et le geste. Il en fait un produit mûr, pleinement efficace du point de vue théâtral, un événement qui ne croule pas sous Le poids de ses outils ni n’est converti en pur spectacle, mais qui est conçu pour s’harmoniser avec les autres genres littéraires. Ainsi donc, les chansons, les images, la diction donnent à l’air le coloris de la poésie lyrique. L’action est rapide et réglée mais elle peut aussi se ralentir dans des tableaux de mœurs ou dans des parenthèses étrangères à l’intrigue principale, pour faire savourer une conversation raffinée et ingénieuse.

C’est la comédie des amours, des dédains et des ruses entre demoiselles et galants de la petite noblesse, à la ville et à la cour. Ou bien, s’introduisant dans un milieu rural, c’est celle de paysans fortunés, dignes et sensés, moins frivole alors, plus têtue et tournant même au tragique. Ou, au contraire, transportée en Italie dans des paysages et des temps lointains, elle devient plus piquante, plus romanesque, moins vraisemblable. C’est la comedia espagnole par excellence. (Je ne sais si je reste impartial en disant que le meilleur fruit de Hollywood est également la comédie, une comédie ayant de fortes affinités avec celle de Lope. En tous les cas, l’une et l’autre coïncident souvent quant à leur sujet et leurs artifices.)

Néanmoins, vers 1620, les théâtres de la haute noblesse de cour et du roi introduisent les décors que l’on change pendant la représentation et qui sont disposés en perspective, avec des rideaux, des cintres, des frises, des châssis ; ils emploient l’éclairage artificiel, importent la coûteuse machinerie italienne qui permet de simuler des mers démontées ou des forêts battues par la tempête. C’est sans doute le symptôme le plus palpable d’une révolution authentique. Le peuple ayant maintenant accès à ces représentations privées, les corrales n’ont d’autre alternative que d’essayer de rivaliser avec elles en ressuscitant leurs atouts les plus puissants : les rampes, la machinerie, les effets scéniques, toute la gamme d’«attrape-nigauds », les vieux trucs sensationnels.

À ce moment apparaît Calderén. Don Pedro commence à écrire pour certains corrales, déjà en concurrence avec les palais, et il finit par le faire uniquement pour les théâtres de la cour et pour les fêtes du Corpus Christi (de 1649 à sa mort en 1681, c’est à lui seul que seront commandés les autos sacramentels). Lorsque Calderón surgit, la monarchie de Lope et de son école avait fait son temps et il était inévitable que le moteur le plus vigoureux de l’histoire se mette en branle : le désir de rénovation, le besoin d’imposer des modes différentes. Mais la scénographie à l’italienne n’était pas seulement une mode, elle était aussi un modèle, une ligne de conduite pour toute la conception dramatique. Au cinéma, l’apparition du son et de la couleur a engendré ou a porté à maturité toute une série de genres (allant de la comédie musicale au film d’aventures) qui pouvaient le mieux tirer parti des nouvelles techniques. Il arrivait même que les autres éléments d’un film ne servent que de prétexte pour les exhiber. Dans le théâtre de cour, la nouvelle scénographie non seulement multiplie les pièces mythologiques, les allégories et les divertissements qui donnent l’occasion de faire étalage de présentation rutilante et de somptuosité, mais elle poursuit comme objectif principal l’éblouissement que provoquent à tout propos de telles nouveautés. En conséquence, la fascination exercée par la scénographie rend le théâtre plus fort, plus sûr de lui-même tout en soulignant les traits qui le singularisent et lui donnent une personnalité propre.

Calderón est le point culminant et le maître de la nouvelle époque. En lui, aussi bien qu’en celle-ci, tout s’exagère et s’accentue pour éblouir, en même temps que tout devient moins fondamentalement mimétique et plus particulièrement théâtral. Cela ne veut pas dire qu’il manie déjà avec une habileté consommée les ressources scénographiques. L’intrigue devient mathématique, elle progresse comme un théorème ; les actions et les réactions se succèdent et se relient avec souplesse, tandis que les personnages se concentrent sur les rôles essentiels pour aller de l’avant avec l’intrigue ; pas une réplique de moins ni de trop dans Les scènes pour poursuivre le développement. La langue refuse la simplicité élégante, le naturel élaboré de Lope au profit des périodes tortueuses et de l’affectation latinisante dans la ligne de Géngora. Si auparavant le vers conférait un doux fond mélodique au mouvement scénique, les mètres de Calderón paraissent le marquer fréquemment d’une mesure de fer, d’un rythme de marche. Du théâtre, du vrai théâtre.

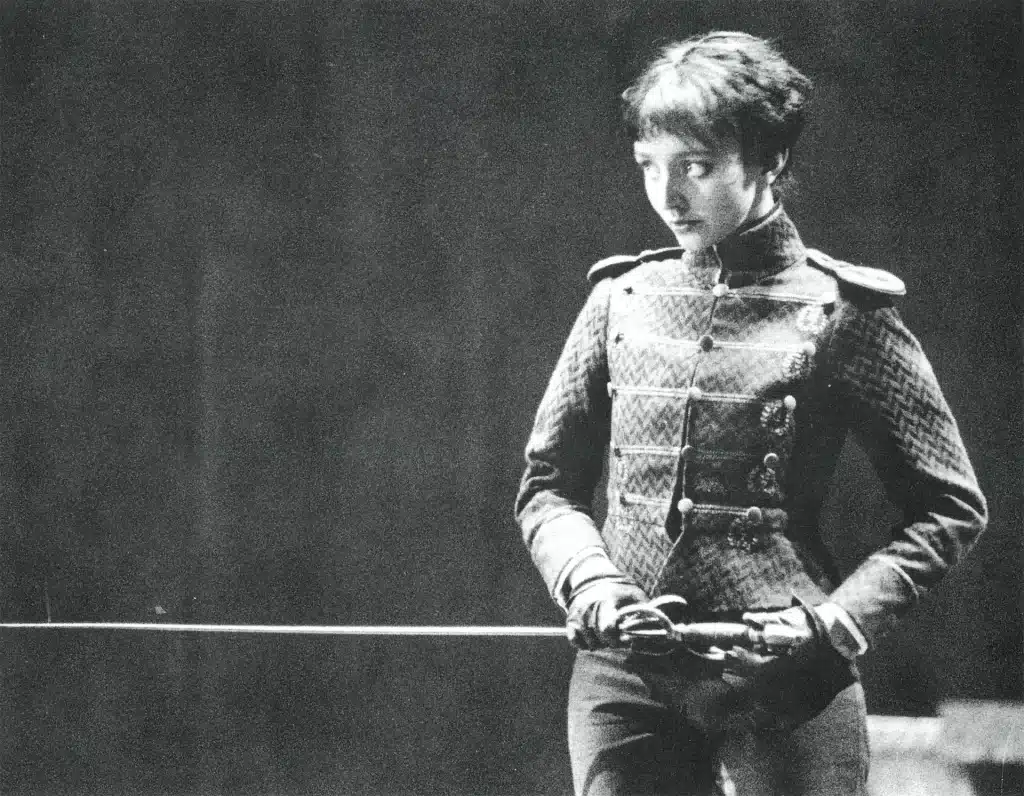

Le début de LA VIE EST UN SONGE est célèbre à juste titre. La protagoniste, en vêtements masculins, apparaît sur les planches en descendant le second niveau de la scène pendant qu’elle récite :

« Hippogriffe violent,

toi qui galopais pareil au vent,

où donc, éclair sans flamme,

oiseau sans couleur, poisson sans écailles,

et bête sans instinct, crois-tu

pouvoir détaler, errer ou dévaler

parmi ces pics dénudés ? »2