CINQ siècles. L’Histoire est là. Entre célébrations et refus de célébrer, elle est là, c’est tout. Mais au mot conquête, on préférera découverte. Et, remontant sur les traces du rêve de Colomb plus haut que ce jour du 12 octobre 1492, on fera dériver découverte du beau mot d’utopie.

Le théâtre de l’hispanité est sans doute ce pays de nulle part. Tandis que nous en rêvions de ce côté-ci des Pyrénées, il nous semblait souvent trop vaste pour être saisi : trop proche parfois, il ne se laissait pas distinguer, trop lointain, il échappait au regard. Ainsi l’élaboration de ce cahier épousait-elle l’Histoire et ses préparatifs d’embarquement. On comprendra dès lors que soient privilégiés ici Les relations et récits, les textes qui disent je et s’étonnent.

Au commencement était le verbe. La tour orgueilleuse s’écroula, le verbe partit en éclats. Au commencement, donc, étaient les verbes. Fera-t-on remonter jusque-là le sentiment d’irréductible étrangeté qu’on éprouve devant le monde espagnol ? Peut-être. L’usage d’une langue est avant tout rapport au réel. 1635, LA VIE EST UN SONGE, Pedro Calderén de la Barca. 1637, LE DISCOURS DE LA MÉTHODE, René Descartes. René ou le prince Sigismond de Don Pedro sont pareillement ébranlés. « II n’y a point d’indices concluants, ni de marques assez certaines par où l’on puisse distinguer nettement la veille d’avec le sommeil. » Mais l’expérience commune (et contemporaine) du vertige s’achemine vers deux fins divergentes. Descartes renaît à une conscience de soi affermie, tandis que ci-gît ce monde pour le prince désabusé. Pour dire le renoncement aux biens et aux illusions terrestres, l’espagnol inventera un nom, le desengaño.

À ce point, on émettra une hypothèse. Le tremblement de la langue espagnole devant les apparences, l’incertitude d’une « langue traversée d’absence », comme écrit ici Claude Esteban, ne serait que l’expression d’une « société qui n’est pas une, qui se sent regardée par son autre » (Severo Sarduy). Lorsqu’on aura deviné que l’autre est double à son tour, juif et musulman, on soupçonnera que cette trinité peu orthodoxe ne pouvait guère cimenter efficacement en Espagne une identité culturelle unitaire. De là, tout découlerait. Le baroque et la mystique, Velésquez, Goya et l’esperpento de Valle-Inclén. De là, tout s’écoulerait. Et, bien sûr, l’irrecevabilité, le refus généralement opposé par l’esprit français et son goût des catégories à recevoir les productions monstrueuses d’un génie national fissuré par le travers en trois. Écart.

Un mot qu’on lira aussi bien de droite à gauche. Peu importe ici le plaisir du palindrome, il s’agirait plutôt du souvenir de la graphie arabe et des jeux de miroirs baroques. L’écart renversé convoque la trace. Il n’est pas de refus obstiné qui ne témoigne en retour d’une inavouable fascination. Du côté français, le déni et le soupçon dirigés dès le XVII8 siècle contre l’œuvre et la nation espagnoles induisent curieusement une sorte de permanence discrète des sujets espagnols à travers le répertoire. Où « le génie dramatique montre la vanité de la xénophobie » (Liliane Picciola). Que Corneille ou Molière saisissent intimement la structure et l’âme du théâtre espagnol, que l’Espagne des romantiques ne soit que la projection, parfois grotesque, d’êtres passionnés et ténébreux, ou que la péninsule ne soit guère autre chose, chez Claudel, qu’un « fond sonore pseudo-cornélien » (François Regnault), on s’amusera pourtant de ces glissements pervers. Même si Sartre, défendant en 1944 l’entreprise de Charles Dullin « poursuivie depuis vingt ans et qui tend à révéler le vrai visage de l’Espagne », écrivait encore que ce « travail a su faire passer chez nous et nous faire sentir, au point de nous inquiéter, la saveur d’un pays étranger, fort éloigné dans le temps et dans l’espace » (c’est moi qui souligne).

Aujourd’hui, l’Espagne aurait-elle honte de l’inquiétude (Llufs Pasqual parle ici d’un singulier mélange d’intolérance et de barbarie) qu’elle provoque ? On ne l’affirmera pas catégoriquement. Peut-être l’Espagne se trouve-t-elle quelque peu forcée, à l’heure de rejoindre la grande communauté européenne, à montrer patte blanche. Le théâtre n’échapperait pas à cette contrainte. Dans l’affirmation, réitérée ici par Andrés Amorés ou Isidre Bravo, que les spectacles réalisés aujourd’hui en Espagne peuvent soutenir la comparaison avec n’importe quelle autre production européenne, on percevra un signe des temps. Mais on se gardera bien de porter un quelconque jugement, ce serait faire injure à l’Histoire, le terme de « normalisation », utilisé par Isidre Bravo pour caractériser le lien désormais entretenu par les professionnels espagnols avec le théâtre européen, disant avec pudeur l’ignominie d’un enfermement et d’une censure qui muselèrent une nation durant presque un demisiècle et accentuèrent sans doute son inquiétante étrangeté. On pourra cependant souhaiter que certaines parmi les manifestations les plus spontanées et les plus authentiques du génie théâtral espagnol, la Festa d’Elx par exemple, demeurent préservées de l’abrasement généralisé des particularismes. Ce vœu étant prononcé, bien entendu, sans préjudice aucun à l’admiration qu’on peut avoir pour l’œuvre de Peter Brook, Pina Bausch ou Bob Wilson.

Le verbe, qui était au commencement, fut emporté par delà les mers. On a assez dit que, perdant sa pureté au contact de l’autre, il fut enrichi. Exposé à la démesure de l’espace, il se modifia. Au début du XXÈè siècle, les vagues successives des immigrants européens, polissant le langage comme un galet, dotèrent le verbe espagnol en usage dans le continent du sud d’une extraordinaire plasticité. Sans le voyage d’Amérique latine, Valle-Inclän n’aurait certes pas été ce qu’il fut. Et si l’on cite le galicien à la barbe de bouc (on aurait pu nommer Artaud aussi bien), c’est pour mieux dire l’expérience communément partagée. De la découverte latinoaméricaine comme empreinte indélébile gravée dans l’âme du voyageur. « L’histoire réelle de l’Amérique latine est une étonnante source de dignité et de beauté », écrit Eduardo Galeano. Ici, on sera attentif au ton personnel des récits d’Eugenio Barba, de Georges Lavaudant ou de Georges Banu. Dans l’espace du théâtre latino-américain, où se confondent nécessité urgente et précarité, le discours renonce à l’appareil académique, il abolit la distance du concept. Il devient témoignage, acceptant parfois le risque de l’émotion.

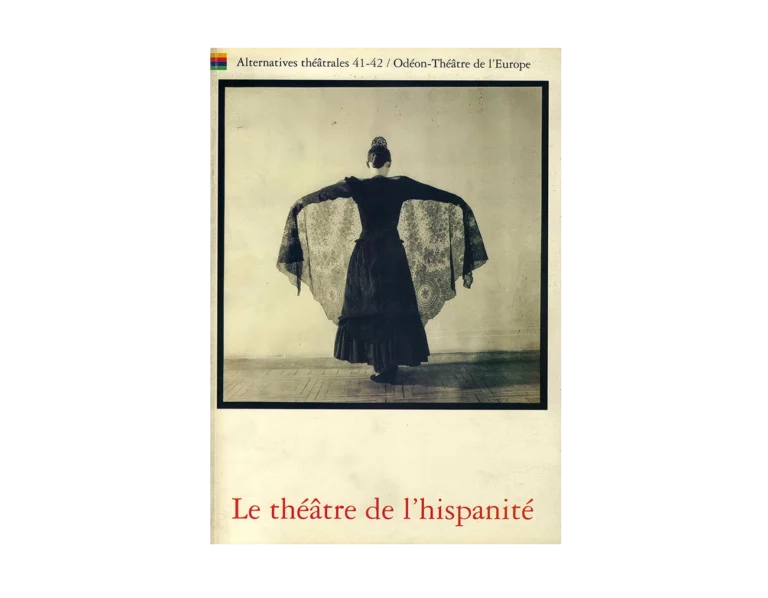

À Lire ces textes où le souvenir est encore vibrant de spectacles touchés par la grâce, le désir, peut-être, se heurtera à un manque. Manque d’images, corrélatif de la précarité économique évoquée plus haut. Les rares documents en notre possession témoignaient plus de l’indigence en matériel de reproduction photographique qu’ils ne donnaient à voir la réussite ou le bonheur d’un spectacle. Les publier aurait été hasardeux, se laisser prendre au piège d’une tautologie déformante, donner fallacieusement du théâtre latino-américain une image misérabiliste. On aura préféré certains instants volés à l’incessant spectacle du quotidien. Puisque, nulle part plus intimement qu’ici, le théâtre n’épouse la vie.

Jean B. Torrent

Que Lluis Pasqual, Georges Banu et Anne-Françoise Benhamou trouvent ici l’expression de ma reconnaissance pour l’aide qu’ils m’ont apportée à imaginer puis réaliser ce cahier.