Georges Banu : Le cycle que nous initions aujourd’hui, dans le cadre de l’Académie Expérimentale des Théâtres, est une expérience que nous allons élargir à d’autres metteurs en scène.

L’œuvre d’un metteur en scène est un concept qui remonte à quelques années, concept aujourd’hui contesté, car de plus en plus on nie au metteur en scène le statut d’artiste au profit de celui d’interprète dont de très nombreux metteurs en scène se réclament.

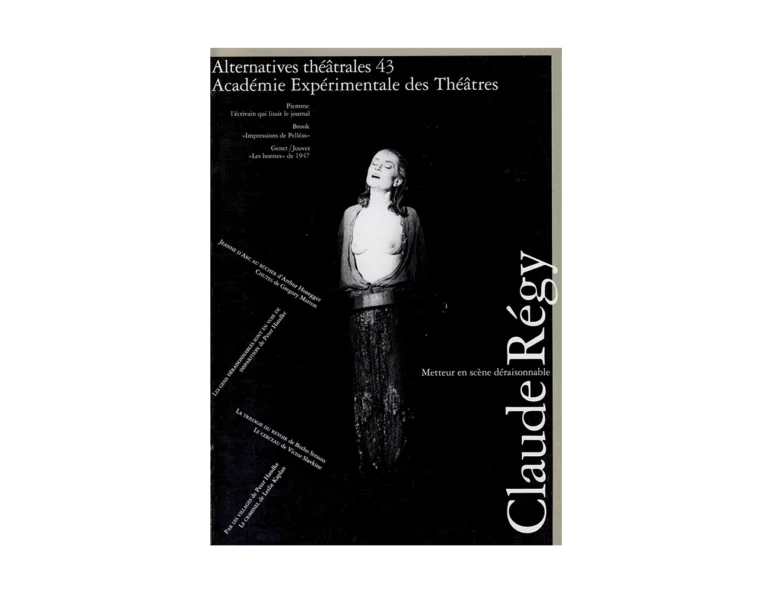

Il me semble pourtant que certains metteurs en scène finissent par imposer un univers qui est décelable et qui se transmet d’une mise en scène à l’autre. Claude Régy fait justement partie de ces artistes.

Dans son livre Espaces perdus, Claude Régy parle de la grossièreté du théâtre et avoue ne pas chercher le raffinement du théâtre, mais plutôt la meilleure manière de l’attaquer, de l’agresser, de lui faire dire ce qu’il ne peut pas dire tous les jours.

Je dirais que le théâtre de Claude Régy est indigérable. Non pas indigeste, mais indigérable. Un théâtre qui résiste comme une sorte de boule que nous continuons de porter en nous bien longtemps après le spectacle. Claude Régy propose des spectacles extrêmement forts qui réclament de notre part des réactions tout aussi violentes. Ces spectacles-là ne s’oublient pas.

Régy dit ne pas chercher à atteindre le réel, mais s’engager en quête de réel. Il y a chez lui une sorte de radicalité, un entêtement étranger aux modes. Car s’il est sensible aux écrivains étrangers qui émergent ailleurs, il n’est pas pour autant sensible aux différentes modes du spectacle.

J’ai vu récemment Electre dans la mise en scène de Deborah Warner. Il me semble qu’à l’instar de cette vision d’Electre, Régy se place sur une position immuable qu’il souhaite creuser obstinément. Il y a une distinction à opérer entre l’artiste occidental qui élargit continuellement son champ de recherches et l’artiste oriental qui le resserre progressivement. L un travaille sur l’extension de la surface et l’autre, sur le rétrécissement. Je crois que s’il y a un geste propre à Régy — Barthes disait qu’il faut chercher le geste physique auquel renvoie une écriture — c’est celui de l’artiste qui creuse. Pour lui, la mise en scène est une activité pleinement artistique qui se place entre un texte toujours énigmatique — si le texte n’est pas énigmatique il ne l’intéresse pas — et les « espaces perdus » , espaces vides, en attente, qu’il dégage. L’acte théâtral surgit de cette béance entre quelque chose de déjà formulé mais qui n’est pas tout à fait arrêté et des espaces vacants, espaces en attente. Chez Régy, la mise en scène et l’art du jeu apparaissent comme des « liants » : des « liants » qui ne cherchent pas à constituer un ensemble homogène, mais un ensemble transitoire, toujours en mouvement. Claude Régy préserve la transition et l’incertitude, mais en même temps déteste ce qui est de l’ordre du flou, de l’imprécis, du vague.

Je voudrais poser une première question à Georges Arthur Goldschmidt. Vous avez travaillé souvent avec Claude Régy, surtout pour la traduction des textes de Peter Handke. Le fait de traduire pour un artiste a‑t-il une influence pour vous et dans quelle mesure le rapport traducteur-metteur en scène est-il un moteur dans votre travail ?

Georges Arthur Goldschmidt : Pour répondre, je vais être obligé de revenir un peu en arrière. Mon éditeur, qui était à ce moment-là Christian Bourgois, m’avait demandé de traduire un texte de Peter Handke. D’abord, je lui ai dit que ça ne m’intéressait pas du tout, que je n’avais pas envie de faire de traduction.

Quand j’ai lu le texte de Handke, j’ai été complètement saisi, ébranlé au sens fort du 17ème siècle. C’était BIENVENUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION. Puis, il s’est mis en route une espèce de rencontre curieuse à laquelle je ne peux rien, et Handke non plus, « one in a million is luck in love » comme dirait Fats Waller. Il s’est établi une espèce de concordance mystérieuse entre Handke et moi, ou du moins entre Handke et l’acte de traduire.

Ensuite, je me suis mis à traduire de plus en plus de livres de lui et actuellement je ne traduis pratiquement que du Handke parce que je ne peux pas traduire ce qui m’est étranger. Donc, ce n’est pas « pour Claude » , ça c’est fait comme ça, naturellement d’abord.

C’est à l’occasion d’une émission de radio que j’ai rencontré Claude pour la première fois et là aussi on s’est tout de suite entendu… une espèce de malaise similaire… et l’Arche m’a demandé de traduire Les GENS DÉRAISONNABLES SONT EN VOIE DE DISPARITION, puis Gallimard PAR LES VILLAGES. Il se trouvait que Claude faisait la mise en scène et que j’avais déjà travaillé avec lui sur la Loulou de Wedekind. Je lui ai donc apporté ma traduction et il m’a dit : ce serait bien qu’on en parle ensemble.

Peu à peu un travail extraordinaire s’est mis en route. Nous étions chez lui, l’un en face de l’autre, je lui lisais le texte à haute voix, ce que je n’aime pas faire, toujours de- mauvaise humeur, un peu agressif à son égard, et à son regard je voyais que quelque chose ne marchait pas. Ce qui est étonnant, c’est que lorsque ça ne marchait pas, c’est lui qui avait raison. Son attitude me montrait que ma propre expression verbale n’était pas juste. Chaque fois qu’il me disait : « est- ce que tu es sûr de ça ?» , il avait raison. Or il ne sait pas un traître mot d’allemand. Ce qui est fantastique, chez Claude comme chez Handke, c’est que ce sont des gens devant qui vous ne pouvez pas dire n’importe quoi, ils forcent à l’expression juste.

Ce que vous avez dit tout à l’heure sur l’univers décelable est tout à fait juste. Claude veut montrer ce qui ne passe pas dans le langage social.

C’est exactement le même travail que Handke. Handke éprouve une espèce de malaise constant, irréductible à toute expression sociale et il ne peut pas employer des mots utilisés par d’autres, des mots appartenant au ready made delà parole. Et ce que vise Claude, c’est à retrouver le dessous du ready made de la parole, une parole pas forcément neuve mais qui exprime cette espèce de malaise.

Dans le travail, Claude intervenait peu. Parfois il s’est introduit, surtout dans Par les VILLAGES et particulièrement dans votre texte, Claude Degliame, des mots qui, si on faisait de la traduction en retour, ne correspondraient pas nécessairement au texte de Handke. Pourtant Handke disait : « c’est tout à fait ça ». Il y a un décalage interne des deux langues (le français et l’allemand) et de ce fait, ce n’est pas la traduction à laquelle on s’attend qui fonctionne le mieux. Il y a parfois des concordances qui ne se font pas. Je prends un exemple (c’est Claude qui m’a fait découvrir cela) : Handke a écrit un livre qui s’appelle Phantasien DER WlEDERHOLUNG que l’on devrait traduire littéralement et stupidement par « Fantaisies de la répétition ». J’ai traduit cela par « Images du recommencement » ce qui n’a absolument rien à voir et Handke de me dire encore : « c’est exactement ce que je voulais ».

La grande force de Claude c’est de trouver ce que l’auteur aurait voulu dire en français. C’est cette espèce de langue souterraine qui circule dans le texte qu’il décèle immédiatement.

A ce propos je voulais parler du livre de Claude. Il y a des choses tout à fait étonnantes, notamment quand il dit : « il faut retrouver en soi comment aller trop loin, ne pas s’empêcher d’explorer ; ce serait se priver de notre vie même parce que nous vivons tout le temps au-delà de l’extrême mais en l’occultant de toutes nos forces, c’est peut-être ça la maladie, que le dépassement soit frappé d’interdiction ». Il dit aussi, et cela me fait penser à Handke : « l’auteur glissant une lame de canif dans l’épaisseur de la pellicule, réussit à décoller les acteurs, en créant autour d’eux un étrange vide où ils se meuvent avec précaution, comme s’ils traversaient sans le savoir la surface d’un lac à peine gelé » , ce qui est évidemment une allusion au lac de Constance. C’est un type de travail extrêmement simple mais qui est recouvert par cette couche gelée de paroles toutes faites que Claude veut transpercer.

Entre Les Gens déraisonnables et Par les Villages, le travail a été complètement différent. Il m’a fait traduire oralement — ce que je n’aime pas faire — LES GENS DÉRAISONNABLES avec cette espèce de maladresse liée au fait que l’allemand fonctionne « à l’envers du français ».

Les gens déraisonnables traite de la non-conformité des gens à leur situation. Ce sont ces quatre industriels dont — au sens de Brecht — on attendrait qu’ils soient conformes à eux-mêmes. Justement ils ne le sont jamais, ça ne marche pas, ils trébuchent. Sur le fait de trébucher, Claude a immédiatement tout compris, presque uniquement à travers le texte brut allemand.

Avec lui, c’était un travail extraordinaire. Il me disait : « tu sais il y a un endroit, là, note-le, tu vas voir » et il avait encore raison. Il lisait le texte à travers moi, comme s’il me regardait de l’intérieur, il regarde comment le texte de la langue étrangère fonctionne en vous.

G. B. : Est-ce que Régy veut conserver ce qu’on appelle souvent l’étrangeté du texte ? Quand j’écoute les traductions que vous avez faites, j’ai l’impression qu’il ne cherche pas à domestiquer les textes, à les maîtriser linguistiquement.

G. A. G. : Non, justement pas. Mais en même temps, il sait attirer le regard du traducteur — comme je suppose celui de l’acteur — non pas sur ce qu’il veut, mais sur ce qui est « proprement impropre » , sur ce qui heurte la normalité et qui ne dérange pas le sens de la langue. C’est à la fois complètement simple et complètement inattendu.

Parfois il me disait : « tu ne crois pas que ce serait bien de mettre tel mot ?» , alors évidemment j’avais l’impression qu’il voulait rentrer dans mon domaine de compétence. J’ai compris qu’il le faisait exprès, il me provoquait non pas pour que je prenne le mot ou la formulation qu’il me suggérait, mais pour que sa suggestion me fasse, par dépit, en trouver une autre qui était la bonne.

G. B. : Est-ce que ce type d’intervention est argumenté ? Fait-il jouer des arguments de praticabilité théâtrale ?