BERNARD DEBROUX : En observant ton parcours artistique, on s’aperçoit qu’il y a pour toi une porosité entre la danse et Les autres arts : en témoignent, par exemple, l’influence de la figure paternelle présente pour la poésie et la Littérature, la peinture de Serge Vandercam pour TOLLUND, les gravures de Pasternak pour LES PLIS DE LA NUIT ou encore ta rencontre déterminante avec Stockhausen, pour la musique et l’univers du son. Il y a aussi le cinéma, au centre de ton travail d’aujourd’hui, dont nous parlerons un peu plus tard. Peut-on dire que tes spectacles naissent de ce regard ouvert sur les autres univers artistiques ?

Michèle Noiret — La porosité dont tu parles vient de ce que je recherche Les techniques qui me permettent de concrétiser au mieux mes idées. Et les techniques du cinéma sont aujourd’hui celles qui m’offrent un vrai champ d’expérimentations. Dans mon parcours, depuis mes débuts, il y eut des poètes, des écrivains, des peintres, des graveurs, des cinéastes, qui m’ont inspiré un point de départ, duquel j’ai construit mon propre univers. La vie, la société, sont aussi devenues une source d’inspiration, pour le meilleur et pour le pire. Mais le travail en solitaire reste toujours indispensable à la genèse de mes projets ; ensuite je m’associe à des artistes qui maîtrisent d’autres techniques que la mienne et, ensemble, on tente de les faire fusionner en une seule écriture scénique. Les méthodes de travail sont à inventer, nous sommes vraiment dans « l’artisanal ».

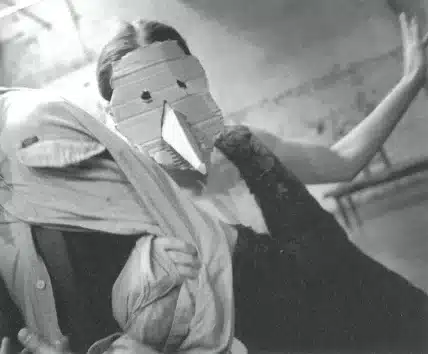

Dès mes premières pièces, j’étais intéressée à matérialiser le vécu intérieur, le ressenti des individus : j’ai inventé le terme de « personnages chorégraphiques » parce que cela correspondait mieux à ce que je recherchais et cherche encore chez un interprète. La métamorphose des personnages, et aussi celle de l’espace qui fait basculer la scène « de l’autre côté du miroir », m’attirent particulièrement. Parallèlement, j’ai toujours mis beaucoup de soin à « calligraphier » mon écriture chorégraphique. Je donne énormément d’importance à tous les détails des gestes, et à leur lisibilité. Je n’ai jamais été passionnée par les ensembles, les grandes envolées d’enchainements, de mouvements de groupe : le mouvement pour le mouvement n’est pas ce qui m’intéresse. S’il y a dix personnes sur scène, ce sont dix individus, tous différents, et je tenterai de mettre en évidence leurs singularités et leur personnalité : ce qui se passe à l’intérieur de chacun. La scène et le spectacle vivant sont un espace ouvert et perméable aux autres arts.

Bernard Debroux — Tu appartiens à une génération qui a été marquée par les courants des années 1960 – 1970, le minimalisme, la danse américaine : ce courant fait la part belle à une certaine abstraction (je pense à Trisha Brown, par exemple). Même si certains de tes spectacles renvoient à des images plus abstraites, on pourrait à l’inverse évoquer, pour d’autres, une sorte de « danse-récit », qui rejoint ta notion de personnage chorégraphique.

Michèle Noiret — Le courant minimaliste, je l’ai traversé : mais il ne m’a pas vraiment influencée artistiquement ni esthétiquement. Mais j’ai une grande admiration pour certains créateurs de ce mouvement, comme Trisha Brown qui a inventé des outils d’écriture chorégraphique dont tout un chacun peut s’emparer, peu importe son esthétique. Beaucoup de chorégraphes aujourd’hui s’inspirent de ses inventions. Concernant l’idée de récit, ce serait dans Le sens d’un temps morcelé, éclaté, avec des sauts alternés dans Le temps, un récit non construit sur la linéarité d’une histoire, mais sur les sensations, les émotions, sur ce qui se trame entre les mots. Une construction plus proche des principes du cinéma non-narratif, où la composition même de l’image, de la lumière, de l’ambiance sonore, ainsi que la présence des interprètes, donnent sens à une « histoire » ouverte. Comme dans la vie, où une succession d’éléments singuliers, difficiles à relier entre eux, s’enchainent. Sans recourir aux mots, ou presque, dans un espace- temps qui n’obéit à aucune loi rationnelle, et met en évidence le dynamisme pluridimensionnel de la pensée.

Bernard Debroux — Il y a une volonté qu’on retrouve dans tes spectacles : l’intégration des autres partenaires artistiques à l’intérieur du projet de création.

Michèle Noiret — Oui, ces rencontres et les échanges qu’elles provoquent sont très importants pour moi : elles sont enrichissantes, et l’un des moteurs de mon travail. Les collaborations avec les autres créateurs, comme le compositeur, le scénographe, le vidéaste, le cinéaste ou l’éclairagiste me sont indispensables : il m’importe de faire évoluer mon langage chorégraphique. La rencontre avec des créateurs comme Xavier Lauwers, éclairagiste, Todor Todoroff, compositeur et ingénieur de formation, avec les scénographes Alain Lagarde et Sabine Theunissen, avec, pour l’image, dans le passé, Fred Vaillant et aujourd’hui Benoit Gillet et Vincent Pinckaers, tous ont participé à l’esthétique et à l’évolution de mes créations. Un point commun relie ces créateurs entre eux:ilsaccordent tous une part à la recherche et c’est là un point important de notre travail. Tous ont contribué à réinventer l’espace de ma création. Le spectacle vivant est une histoire de complicités et de collaborations, qui concernent évidemment aussi les danseurs.

Bernard Debroux — C’est à chaque fois se trouver devant la page blanche, mais en tentant d’inventer une nouvelle écriture.

Michèle Noiret — Je vois la création comme une perpétuelle recherche, plutôt que comme de bonnes recettes que l’on répèterait à l’infini. L’envie de réinventer La « boîte » qu’est la scène, et dans laquelle les idées, le contenu, les différentes écritures vont prendre forme, me motive énormément. Il m’est aussi important de faire évoluer tant la forme que son contenu. Au départ, la page est toujours blanche, mais beaucoup d’idées se bousculent et se télescopent. Il s’agit de cerner le sujet, d’en écrire le contenu, d’en construire la dramaturgie, qui est pour moi indissociable de la chorégraphie, elle même liée à la scénographie, la lumière, au son et à l’image.

Il y a donc plusieurs écritures, et ce que j’appelle l’écriture scénique est celle qui les englobe toutes, notamment l’écriture chorégraphique. La chorégraphie est très complexe ; ce sont bien sûr les mouvements et les phrases formés dans l’espace, mais aussi Les regards, l’expression des mains, la présence intérieure, le « sous- texte » qui nourrit l’interprétation du danseur.