YANNIC MANCEL : Il s’agirait donc d’un opéra contemporain, une création, dont le texte a été commandé à Normand Chaurette et la musique à Dominique Pauwels, et son sujet évoquerait la relation affective tumultueuse entre Rimbaud et Verlaine.

Stéphanie Jasmin : Pour Daniel Cordova, il s’agissait d’abord et surtout d’inviter Denis Marleau pour une nouvelle création à l’occasion des fêtes de Mons 2015, de sorte que l’événement avec sa résonance internationale soit aussi une sorte d’apothéose de tout le travail qui précède de longue date, et de l’extrême fidélité des programmations successives du Manège et du Festival Au Carré, saison après saison, aux nombreuses créations de Denis depuis 1994, avec WOYZECK, à l’époque où la structure s’appelait encore Centre Dramatique Hainuyer et où Daniel était déjà l’administrateur de production du lieu.

Dès 2012, Daniel est arrivé avec cette proposition précise parce qu’en 1873 Verlaine a séjourné à Mons, suite à la rixe qui l’avait opposé à Rimbaud dans la gare de Bruxelles. Verlaine qui avait tiré deux coups de feu sur son ami fut incarcéré à Mons et y écrivit derrière les barreaux quelques-uns de ses plus beaux poèmes, notamment ceux du recueil SAGESSE.

Daniel nous a alors fait rencontrer Dominique Pauwels, qui de son côté, depuis plusieurs années, nourrissait le projet de composer une œuvre autour de la poésie et du personnage d’Arthur Rimbaud. Au cours de l’été 2012, alors que nous étions en résidence au château de Grignan pour LES FEMMES SAVANTES, les présentations ont eu lieu. Denis a alors immédiatement pensé à Normand Chaurette qu’il connaissait déjà comme librettiste, et aussi parce qu’au cœur des relations entretenues par Verlaine et Rimbaud, il y a des mères, des femmes, des enfants-rois, des enfants monstrueux, la violence et la brutalité des génies, leur noirceur, l’homosexualité aussi, bref des thèmes qui parcourent déjà l’ensemble de l’œuvre de Chaurette.

Denis Marleau : On à fait se rencontrer le compositeur et le librettiste à Montréal, en janvier 2013. Nous nous sommes alors aperçus que Normand avait surtout des deux poètes un souvenir scolaire, qu’il ne se reconnaissait pas dans l’univers de la poésie saturnienne, mais cela ne nous a pas dissuadés. Nous avons décidé d’avancer ensemble dans la recherche. Pour nous qui sortions à peine des FEMMES SAVANTES, c’était comme une sorte de « mariage arrangé », mais celui-là s’est confirmé dans la rencontre, dans le travail, dans la bonne volonté de tous, et surtout dans l’envie partagée d’explorer un univers qui tous nous intriguait, et commençait à se métaboliser en composition, en écriture et en mise en scène grâce à nos échanges et à la mutualisation de nos questionnements.

Y. M.: Au moment où nous parlons, nous sommes en juin 2014, à Gand où vous auditionnez des artistes lyriques pour le projet, avez-vous déjà un synopsis ?

D. M.: Plus que ça. Nous avons un livret, du moins sa première mouture, en tout une quarantaine de pages.

Y. M.: Quels en sont les personnages ?

S. J.: Dès nos premières rencontres, les trois parties en présence se sont accordées pour éviter les écueils de la biographie, de l’anecdote, du récital musical de poèmes. Pour Normand, la recherche de l’angle d’attaque a été un enjeu essentiel:comment approcher deux monstres légendaires aussi résistants ? Et il a fini par trouver la porte d’entrée dans une nouvelle qu’il avait écrite à dix- sept ans, aux origines de son écriture. Dès le départ, et c’est un thème récurrent dans l’œuvre de Normand, il a été question d’un bateau. Il pensait à ces allers et retours que les deux amis ont effectués entre l’Angleterre et la France, à ces traversées motivées par Les cours de français que Verlaine allait donner aux enfants de la bonne bourgeoisie londonienne.

Tout se passera donc sur un bateau, non pas entre Londres et Paris, mais dans des eaux imaginaires prises par les glaces. Les deux passagers qui jouent à ne pas se connaître vont finir par se présenter l’un à l’autre. Mais cette scène-là sera mise en abyme par une sorte de narrateur extérieur qui prolonge un souvenir d’enfance dans lequel il se souvient d’un ange déchu, admiratif de son intelligence précoce et par lequel il était inspiré, mais qu’il a perdu en cours de route et qu’il essaie de retrouver. Une sorte de meilleur ami idéal, sublimé, qui ferait l’objet d’une quête rétrospective et nostalgique. Le travail de mémoire de ce narrateur traverse les deux personnages, au point qu’ils finiront par se l’approprier et se fondre en lui.

Le quatrième personnage sera celui d’une mère qu’au prix d’un jeu de mots rendu possible par la langue française, Normand Chaurette identifie à la mer : une mèr(e) envahissante, omniprésente, enveloppante, en l’occurrence gelée (!), qui entoure, immobilise et fige ses fils. Ce personnage demeure hors-champ, mais reste obsédant et omnipotent autant pour l’un que pour l’autre poète. Et même lors de la fameuse rixe qui les opposa, la mère de Verlaine était là, tout près.

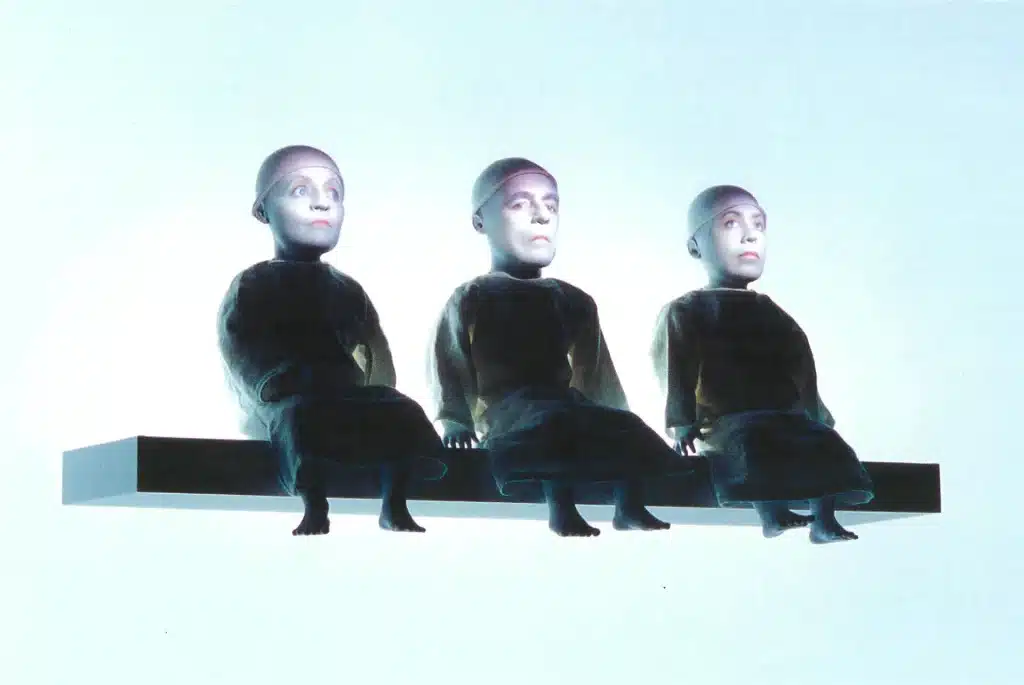

Pour incarner cette mère, tout en la démultipliant, Dominique Pauwels a pensé à un chœur de femmes. Les élèves de Verlaine seront, quant à eux, interprétés par un chœur d’enfants. Le narrateur, enfin, sera divisé en plusieurs figures masculines et plusieurs voix. Toute cette pluralité compose une petite foule, une petite humanité cantonnée à la cale, sous les pieds de ces deux passagers qui eux ont droit au pont.

Voilà pourquoi nous avons sous-titré cette œuvre « opéra fantasmagorique »…

Y. M.: Ce qui nous renvoie en cohérence aux AVEUGLES de Maeterlinck, spectacle sans acteurs, du moins sans acteurs présents lors de la représentation, que vous aviez précisément intitulé : « fantasmagorie technologique ».

S.J.: Ce sera en effet un opéra de chambre à deux personnages, mais entourés de plusieurs chœurs, en l’occurrence une foule de fantômes.