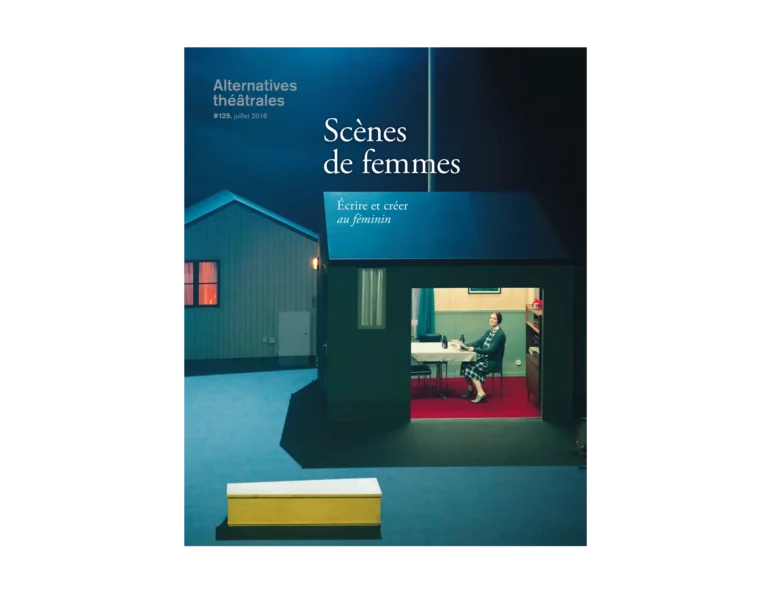

« J’écris parce que je suis femme.

Myriam Ben

J’écris parce que je dois dire le silence des femmes.

J’écris pour « l’Autre »

qui me regarde et qui se tait.

J’écris pour partir sans quitter mon pays,

voyager sur la mer voiles pleines et libre. »

Bien que la littérature féminine d’expression française soit en pleine expansion ces trente dernières années, elle demeure néanmoins condamnée à évoluer en dehors des frontières du territoire algérien. Des dizaines de romans, de recueils de nouvelles et de poèmes sont publiés chaque année en Europe et au Québec. Cependant, leurs auteures sont très mal connues du lecteur algérien. Force est de constater que le déni est encore plus grand s’agissant de la création dramaturgique féminine. Une mise à l’index qui se traduit concrètement par une absence quasi totale de pièces de femmes à l’affiche du TNA1 et des théâtres régionaux de l’Indépendance à la fin des années 1990. Exception faite pour Rouge l’aube (Ihmirār al-fajr), texte d’Assia Djebbar coécrit avec son ex-mari Walid Garn. Ayant pour objet la Guerre de Libération Nationale, cette pièce est montée par Mustapha Kateb au TNA en 1969 à l’occasion du premier festival culturel panafricain à Alger, après l’avoir traduite en langue arabe. Il faut attendre 20032, pour qu’une pièce, écrite et réalisée par une femme, Safīnat al-’alhān (Le Vaisseau des mélodies) de Samia Abderrabou, voie le jour sur les planches du TNA. Deux créations originales3 uniquement, à partir de textes de femmes, ont été montées au TNA en plus de trente ans. Contrairement à ce que l’on pourrait croire face à ce maigre constat, plusieurs dramaturges algériennes se sont fait connaître à l’étranger et leurs pièces mises en scène plusieurs fois.

La question de la langue

« J’espère qu’un théâtre algérien montera l’une de mes pièces »4 disait Fatima Gallaire en 2005 lors d’un entretien avec la journaliste Habiba Ghrib. Mais son histoire, celle de Myriam Ben, de Hawa Djabali, de Maïssa Bey, de Leïla Sebbar, de Latifa Ben Mansour et de Rayhana5, semble être celle d’une rencontre impossible avec le public algérien. Toutes ces femmes s’expriment en langue française. Il en est de même, d’ailleurs, pour d’Assia Djebbar, dont la pièce Rouge l’aube fut traduite et jouée en arabe littéraire, tandis que les œuvres de Fouzia Aït al-Hadj et de Nadjet Taïbouni, pour ne citer qu’elles, se vivent en arabe dialectal. D’emblée se pose le problème de la langue.

Dans son ouvrage al-Masrah wa al-jumhūr (Le théâtre et le public, 2002), Makhlouf Boukrouh propose une bibliographie des spectacles créés au TNA de 1963 à 1997, ainsi que deux tableaux à quatre colonnes où sont classifiées les œuvres en fonction de la langue de représentation : l’arabe littéraire, l’arabe dialectal et le français. Il ressort des éléments présentés que la dernière pièce jouée au TNA en langue française date de 1967. Il s’agit de Le Foehn de Mouloud Mammeri dans une mise en scène de Jean-Marie Boëglin.

Aucun spectacle ne sera plus jamais créé en langue française dans les théâtres algériens jusqu’en 2008 avec at-Tamrīn (L’Exercice) de Benguettaf6 au TNA. Les textes appartenant au patrimoine universel sont « algérianisés » et joués en arabe dialectal. […]