Historique

L’Histoire du « théâtre » en Iran est liée de très près aux universités et aux grandes écoles, si bien que la première salle de spectacle à la mode européenne fut même aménagée au Darolfonoun – la première institution d’études supérieures – dans cette Perse des Qadjar, suite à l’ordre de Nasereddin Shah en 1885. Quelques années plus tard, c’est grâce aux diplômés d’une autre institution d’études supérieures, l’École des Sciences Politiques à Téhéran, que le théâtre prit un nouvel élan.

Avec la création de l’École des arts de l’acteur en 1940 et sous le règne de Reza Shah Pahlavi, une nouvelle étape dans cette union est franchie : l’étatisation de la culture étant désormais en marche, l’état veut utiliser le théâtre comme un moyen pour faire passer l’Iran féodal à l’Iran moderne et cette École devait permettre la formation des agents, capables de concrétiser ce projet.

Cette portée restrictive ne parvint pas à pervertir complétement cette entreprise, et l’École – dotée dès le départ d’une petite salle de fortune réservée aux représentations des spectacles préparés par ses aspirants comédiens (des « apprentis ») –, à l’issue de la première promotion de ses élèves, permettrait l’apparition du premier lieu permanent voué à l’art du spectacle dans la capitale iranienne.

Mais l’avènement du théâtre en tant que discipline universitaire advint après le coup d’État de 1953, et suite à l’arrivée de trois professeurs américains qui donnaient des cours sur l’art dramatique à l’Université de Téhéran en préparant quelques spectacles avec des étudiants de diverses facultés ou des apprentis, le département du théâtre au sein de la Faculté des Beaux-Arts de cette Université voit le jour en 19651. Mais un an plus tôt, un autre établissement d’enseignement supérieur sur l’art théâtral avait été créé. Dès le départ, le travail pratique faisant partie intégrante de la formation des étudiants, ils n’auraient plus besoin de quitter le pays pour étudier l’art scénique à l’étranger ; l’État encore une fois arrivait à former ses « artistes » sur mesure. Mais il n’y est pas parvenu. Malgré toutes les lacunes et difficultés qui persisteront (et qui persistent toujours à l’heure actuelle), ce fut un tournant majeur dans l’histoire du théâtre iranien. Et aujourd’hui, avec cinq universités qui proposent des études théâtrales à Téhéran et de nombreuses facultés dans les provinces, c’est une part considérable de la vitalité du théâtre iranien qui revient au théâtre universitaire.

Travail avec pédagogue

Concrètement, le théâtre universitaire en Iran se définit en partie par les spectacles créés à partir de la collaboration entre un enseignant et un groupe d’étudiants. L’un de ces metteurs en scène/pédagogue, qui a trouvé un terrain propice à ces activités dans les universités, est Hamid Pourazari (né en 1968). D’abord étudiant, il entre à l’Université dans le but de constituer une troupe de théâtre ; ce qu’il fit avec la formation du « Pâpatihâ » (littéralement « des pieds nus »). Au fil des ans, elle est devenue une des compagnies phares du théâtre iranien, régulièrement alimentée par l’arrivée de nouveaux membres, pour la plupart des étudiants du théâtre ou des apprentis qui décident après quelque temps d’entamer des études universitaires dans le domaine théâtral. L’approche sérieuse et inventive avec laquelle Pourazari aborde ses projets théâtraux y est sûrement pour quelque chose.

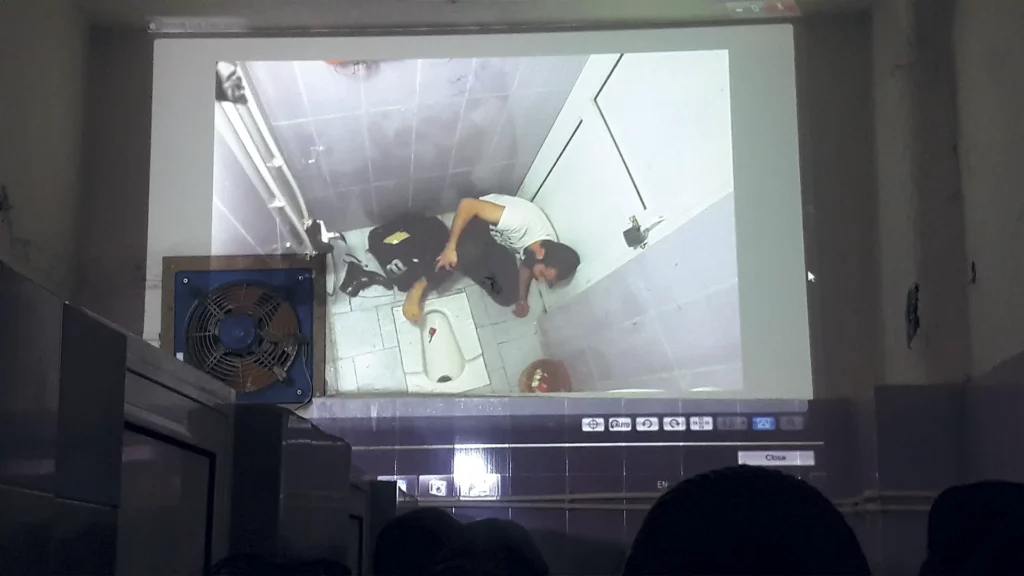

Par ailleurs, c’est dans une telle structure créée par des étudiants non formatés qu’il peut compter pour concrétiser les spectacles non conventionnels qu’il monte dans des lieux peu habituels, allant de galeries d’art au parking de l’université en passant par un stade de tennis. Son rôle pédagogique au sein des universités comme celle de Téhéran, ouvre un nouveau chapitre de ses activités. Chacun de ses cours semestriels débouche sur une représentation, un aboutissement du travail accompli durant cette période. Une fois, le campus de la faculté a accueilli six performances d’étudiants dont une avec un spectateur unique, avec un texte et un plan de représentation aléatoire. Une autre fois, il a réuni ses étudiants de diverses universités pendant quelques jours, et, à l’occasion de l’ouverture d’un nouveau centre commercial à Téhéran, le Arg Center, ils ont présenté une performance intitulée Shab‑e Yalda (la nuit même de Yalda), la fête qui marque en Iran le passage à l’hiver. Dans ce temple de

consommation ultra-moderne, les étudiants/performeurs allaient à la rencontre des clients/ spectateurs, vêtus d’habits du « vieux Téhéran ».

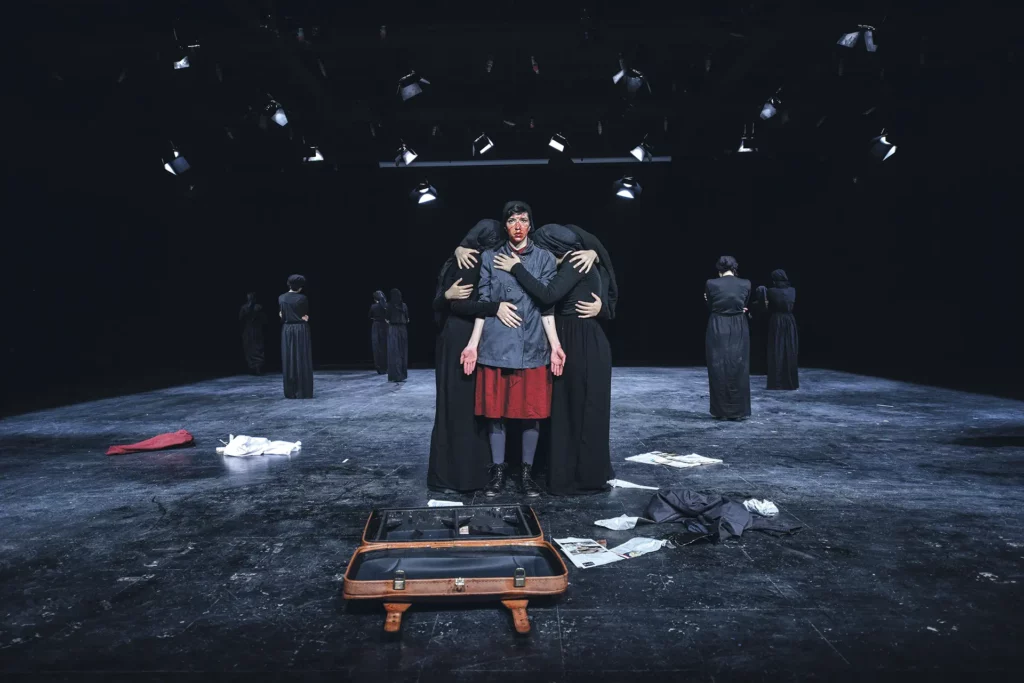

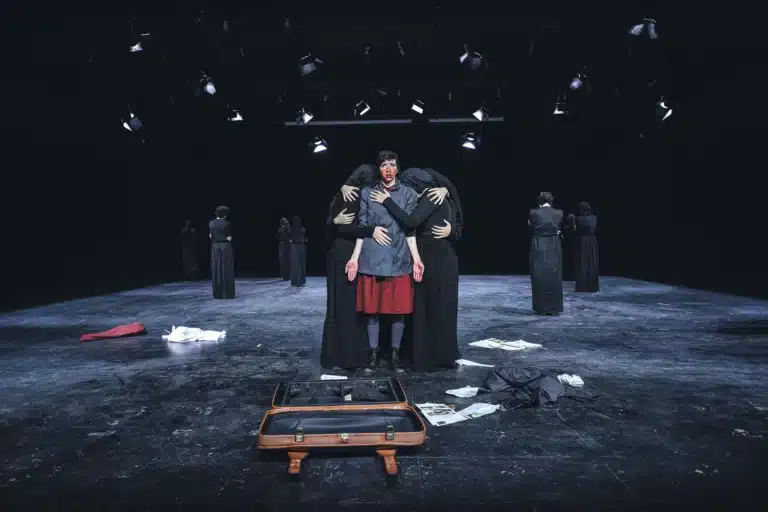

Pourazari n’est pas le seul metteur en scène iranien qui bâtit l’univers de ses spectacles avec ses étudiants, en leur permettant de mettre en pratique leurs acquis et de se familiariser dans la pratique à d’autres approches artistiques. En revanche, s’il s’appuie plutôt sur leur grande capacité à s’adapter à des situations imprévues, Ali Akbar Alizad (né en 1973), par exemple, mise en particulier sur leur disponibilité à long terme. Selon l’une de ses actrices, Tina Younestabar, Alizad exige que son analyse des pièces choisies et de leurs personnages – qui changent rarement au cours des répétitions – et les grandes lignes de sa mise en scène soient concrétisées par les comédiens qui, dans ce cadre, peuvent avancer leurs propositions par le biais d’improvisations. C’est un processus qui prend du temps. Alors, en invitant les étudiants à passer un test, il a formé son équipe et a pu bénéficier des répétitions s’étalant sur une année pour des représentations de Langue de la montagne d’Harold Pinter accompagnée d’un épisode de Atteintes à sa vie de Martin Crimp. Dans la situation actuelle du théâtre iranien, il serait effectivement impossible de demander aux acteurs dits « professionnels » de sacrifier autant de temps à la création d’un spectacle.

Étudiants/créateurs

L’autre volet essentiel dans le théâtre universitaire iranien concerne certainement les travaux mis en scène de bout en bout par les étudiants eux-mêmes. Ces travaux se divisent en trois catégories : ceux qui voient le jour à l’occasion des divers festivals de théâtre destinés aux étudiants et si, à cette occasion, ils devaient remporter un prix, la compagnie peut aisément envisager une représentation publique ; ceux qui sont préparés dans le cadre de projets de fin d’études. Il arrive également que certains étudiants, en louant une salle par exemple, réussissent à présenter leur spectacle en dehors de ces deux catégories. Mais cela reste rare.

Les festivals demeurent une vitrine bien visible pour les travaux des étudiants. Le festival majeur reste sans doute le Festival International du Théâtre Universitaire en Iran qui célèbre en 2017 sa 20e édition. Cependant, ces dernières années ont vu de nouveaux lancements de festivals, certes plus modestes et souvent thématiques – pour leur permettre de se distinguer des autres – mais non moins intéressants. C’est justement dans ce genre d’événements, et au prisme des sujets abordés et des manières dont on les traite, que nous pouvons voir, d’une part, la perception qu’ont ces jeunes gens du monde qui les entoure et du milieu dans lequel ils évoluent, et, d’autre part, comment ils pensent et pratiquent le théâtre.